‘শিক্ষার মানোন্নয়ন : প্রেক্ষিত মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল’ প্রবন্ধের সূচনাতেই বিষয়টির সংজ্ঞায়ন করা আবশ্যক। এ-কথা উল্লেখ করতে হয় যে, ‘শিক্ষা’ এবং এর ‘মানোন্নয়ন’ আজকাল শিক্ষা-গবেষণার অন্তর্গত একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা যা নিয়ত নতুন রূপ এবং প্রকৌশলের মাধ্যমে হাজির হচ্ছে। আমাদের সমাজে শিক্ষা সম্বন্ধে বহুল উদ্ধৃত দুটো তত্ত্ব—‘মানুষের আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের নাম শিক্ষা’ কিংবা ‘সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত’ দুটি বক্তব্যই রকমভেদে শিক্ষার স্বরূপ এবং আধার ও আধেয়কে নির্দেশ করে। এ কথাগুলো মনে রেখেই বলতে হয়, ব্যক্তি ও সমাজ-রাষ্ট্রের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গভীর তাৎপর্যময় প্রভাব বিস্তারকারী দর্শন হচ্ছে শিক্ষা। এর সঙ্গে নিবিড় সম্মন্ধ রয়েছে চিন্তাচর্চার বিষয়টির।

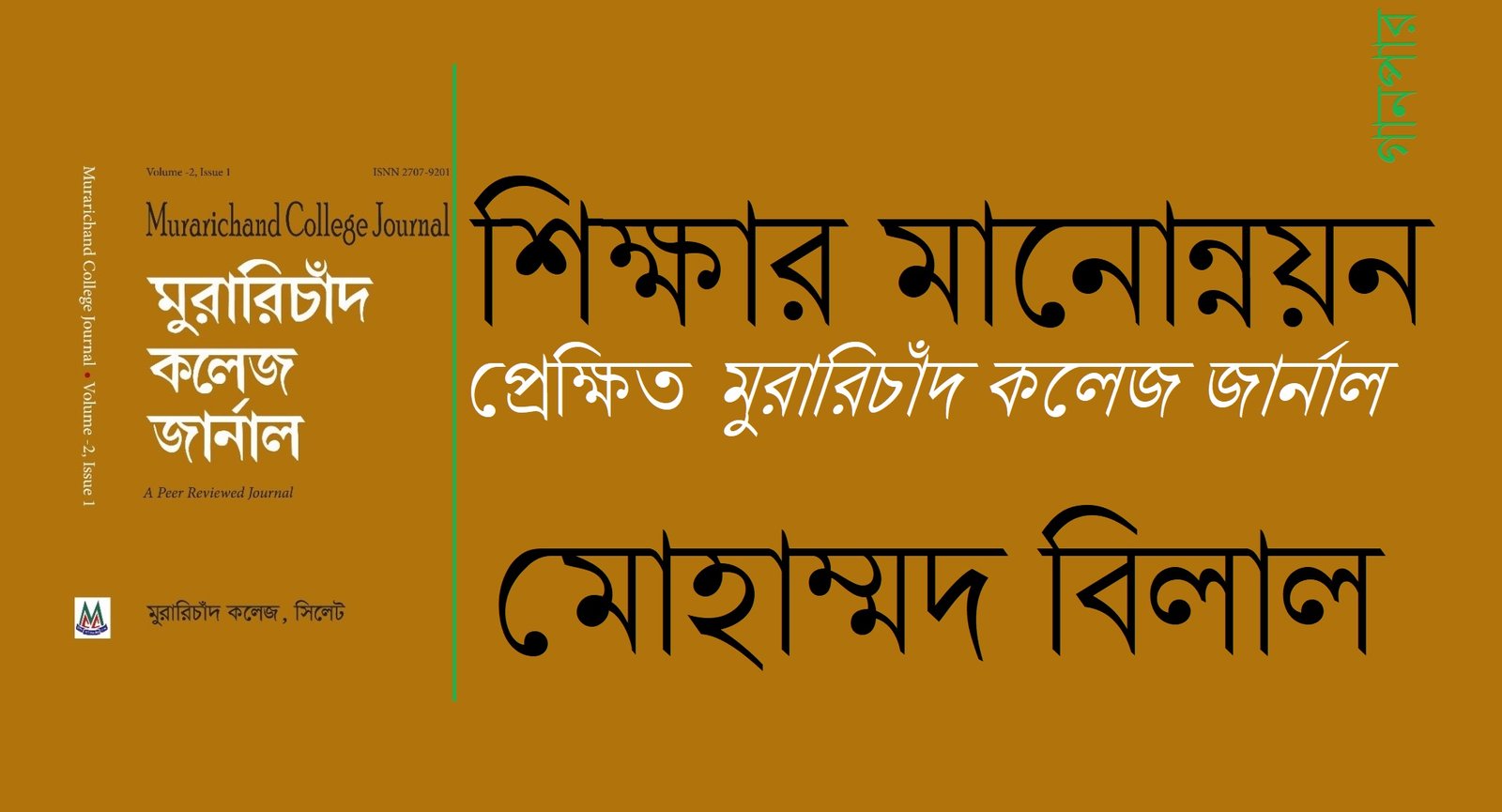

‘শিক্ষার মানোন্নয়ন’ অনেকগুলো প্যারামিটারের (যেমন—শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিক্ষাদাতা ও গ্রহীতা, শিক্ষানীতি-শিক্ষাক্রম, শিক্ষাপরিবেশ ও অর্থ-সংশ্লেষ, দেশীয় ও বৈশ্বিক চাহিদা ইত্যাদি) উপর নির্ভরশীল এবং এটি সংজ্ঞায়ন করা এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং শিক্ষার মানোন্নয়নের প্যারামিটারগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অ্যাকাডেমিক প্রকাশনা—মুরারিচাঁদ কলেজে সেটি কতটা বিকশিত হয়েছে এবং কীরকম চিন্তাচর্চার সুযোগ তৈরি করেছে এবং বিকাশের প্রয়োজনই বা কী, তা-ই এখানে বিবেচিত হবে। সুতরাং শিরোনামের দ্বিতীয়াংশটিকে বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল সম্বন্ধে একটি সম্যক চিত্র উপস্থাপন করতে চাই। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচনপর্বে আয়োজিত এ সেমিনারে শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রশ্নে বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

দুই

এ-কথা আমরা সকলেই জানি যে, শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের মূল বিষয়টি হচ্ছে চিন্তার উন্মেষ ও বিকাশ সাধন। শিক্ষকগণই সেটির মূল ভূমিকা পালন করেন। নিরলসভাবে, বাধাবিপত্তির মধ্যেও। সেই প্রাচীনকাল থেকেই, যদি ধরা যায় সক্রেটিস-প্লেটো-অ্যারিস্টটল কিংবা মানবজাতির ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষক মুসা-মুহাম্মদ-গৌতম-মহাবীর প্রমুখের জীবন, তবে দেখা যাবে যে তারা সবাই ছিলেন মানবজাতির শিক্ষক। কিন্তু বর্ণজ্ঞান প্রদানই তাদের উদ্দিষ্ট ছিল না, মূল লক্ষ্য ছিল নতুন চিন্তাচৈতন্য ও আদর্শের উন্মেষ ঘটানো এবং জীবনমানের উন্নয়ন। এটিকে বলা যায় চিন্তাচর্চা—সেটি সাহিত্য-সমাজ-দর্শন-ধর্মতত্ত্ব-চিত্রকলা যে-কোনো বিষয়েই হোক না কেন, তা রেনেসাঁর সঞ্চার করে। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে যখন মুরারিচাঁদ কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন এবং এর পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে, আসামের গৌহাটির পাহাড়িয়া অঞ্চলে স্থাপিত কটন কলেজ (১৯০১) ছাড়া, সমগ্র আসাম প্রদেশে কোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। বঙ্গ-আসামে রেনেসোঁর ঊষালগ্নে মুরারিচাঁদ কলেজ সুরমা-বরাক উপত্যকায় শুধু শিক্ষা ও শিক্ষাজাত সনদপত্র প্রদান করেনি, জার্নাল প্রকাশনার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানপর্যায়ে নানাবিধ চিন্তাচর্চা বিকশিত করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বকথা ধার নিয়েই বলতে হয় যে, মানুষ প্রয়োজন মেটাবার জন্য যা করে, প্রয়োজন ফুরালে তা ফুরিয়ে যায় কিন্তু অপ্রয়োজনে তৈরি করা কাজটিই টিকে যায়। মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিন বা জার্নাল অথবা পূর্বাশা, যে-নামেই প্রকাশিত হোক না কেন, এর আয়ু শতাব্দীকাল অতিক্রম করেছে বছর পাঁচেক আগে। বলা যায় এটি বাঙালির রেনেসাঁকালে আলো ছড়িয়েছে শ্রীহট্ট ও সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে। অর্থাৎ এর একটি দীপ্ত অতীত রয়েছে। সেটা বলে নেওয়া অবশ্যক।

বিশশতকের প্রথম দিকে অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে ১৯১৭-১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এর প্রতিষ্ঠানিক নাম ছিল মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিন। ‘ম্যাগাজিন’ নাম শোনার পর অবশ্য আমাদের অনেকের মনে আজকের বহুবিধ ছবিসম্বলিত কোনো বার্ষিকীর কথা মনে হতে পারে, একালে এর অর্থ সংকুচিত হতে হতে কোনো প্রতিষ্ঠানের ফি বছর বা অন্তর অন্তর প্রকাশিত মুখপত্রে পর্যবসিত হয়েছে। অথচ ‘ম্যাগাজিন- এর অর্থ হচ্ছে ‘সাময়িকপত্র’; মুরারিচাঁদ কলেজের ব্রিটিশপর্বের এই পত্রিকাগুলো ছিল যথারীতি সাময়িকপত্র—ধারে ও ভারে অর্থাৎ গবেষণা ও সৃজনশীল রচনায় এটি একেকটি ত্রৈমাসিক জার্নাল। এটি একাধারে কলেজের মুখপত্র ও জার্নালের ভূমিকা পালন করেছে। এ-প্রসঙ্গে মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল : রবীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণ এশিয়া, যা প্রকৃতপক্ষে এই কলেজটির জার্নাল প্রকাশনার নবপর্যায়ের ভিত্তি সংখ্যা বা প্রথম সংখ্যা, সেটির সম্পাদকীয় অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে :

বিশশতকের প্রথমার্ধে মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিন বঙ্গ-আসামের শ্রীহট্টে তো বটেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যপত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং সৃজনশীল রচনার সঙ্গে মননশীল ও গবেষণামূলক রচনাপ্রকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছিল। পুরাতত্ত্ব থেকে ধর্মবিষয়ক রচনা এতে ঠাঁই পেত। বছরে প্রকাশিত হতো চারটি করে সংখ্যাও। কলেজ ম্যাগাজিনের আধারে এটি সাময়িকপত্র বা অধুনা গবেষণাপত্রিকার ভূমিকা পালন করেছিল। শুধু বিষয়গৌরব বা কলেবরে নয়, আঙ্গিকের দিক থেকেও এটি ছিল প্রশংসার দাবিদার। দেশভাগের পর দ্রুতই ম্যাগাজিনটি তার বিষয়গৌরব হারাতে থাকে। আশির দশকের পর হতে এটি স্রেফ একটি অনিয়মিত কলেজ-ম্যাগাজিনে রূপান্তরিত হয়।… মুরারিচাঁদ কলেজের জ্ঞানচর্চার দিগন্ত উন্মোচনের বিষয়টি ঐতিহ্যসূত্রে সুবিদিত। মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল বলতে গেলে সে-ঐতিহ্যেরই নবতর প্রয়াসমাত্র।

এবারে মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল প্রসঙ্গে আসা যাক। ‘জার্নাল’ শব্দটির মূল অর্থ ‘দিনপত্রিকা, দৈনন্দিন জমা খরচের খাতা’, ‘দৈনিক সংবাদপত্র’ এবং সাঙ্গীকৃত অর্থবলয় হচ্ছে এমন পত্রিকা যা মৌলিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও সৃজনশীল চিন্তা নিয়ে হাজির হয়। সংক্ষেপে এর তর্জমা এটুকুই। ‘জার্নাল’ শব্দটি শোনামাত্র আমাদের মনে শৃঙ্খলাবদ্ধ গবেষণার দ্বারা লব্ধ এবং সুশৃঙ্খলভাবে মুদ্রিত প্রবন্ধের ছবি ভেসে ওঠে। বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই, আমরা যারা বিশেষত কলেজপর্যায়ের শিক্ষকতায় যুক্ত, তারা কয়েক কদম পিছিয়ে যাই। গবেষণা এবং তার প্রকাশ কেন আমাদের পেশাগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সে-সম্বন্ধে পবিত্র সরকারের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি :

আগে পাণ্ডিত্য শুধু গবেষণা-নির্ভর ছিল না। আমাদের অনেক প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষক ছিলেন, যাঁরা তেমন কিছুই লিখেননি, কিন্তু ক্লাসে এসে, নিজেদের স্মৃতিধার্য বিপুল পড়াশোনা থেকে, অনেক সময় লাইব্রেরি থেকে একগাদা বই কাউকে দিয়ে বহন করিয়ে এনে, তাঁদের অন্তহীন জ্ঞান উজাড় করে দিতেন। কাগজপত্রে গবেষণা করেননি, পিএইচডি, ডি লিট নেই বলে তাঁদের কম পণ্ডিত বলে মনে করতে সাহস হত না। তবে একথা ঠিক যে, তাঁদের ক্লাসে পড়ানোর সুফল ভোগ করত অল্প কিছু ছেলে (বা পরে, মেয়েরাও), কিন্তু তাঁরা যদি লিখতেন তাহলে তার সুফল লাভ করত যে-কোনো প্রস্তুত ও সাক্ষর পাঠক। প্রজন্মের পর প্রজন্ম। তাই গবেষণা, মানে পড়াশোনা আর অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের মধ্য দিয়ে নিজের সুনির্দিষ্ট বিদ্যাপ্রকল্প যখন লিখিত বা মদ্রিত বা কম্পিউটারে পাঠযোগ্য আকারে সকলের আয়ত্তে আসে তখন তা বিদ্যাজগতের লাভ, মূলত জাতির ও সমাজের লাভ। অপ্রকাশিত পণ্ডিতদের জ্ঞান হয়তো তাঁদের মুগ্ধ ছাত্রছাত্রীদের নোটে বা স্মৃতিতে জীবিত থাকে, কিন্তু তা এক সময় চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। যদিও এখন ভিসিডি ইত্যাদিতে তা ধরে রাখা সহজসাধ্য হয়েছে, ইত্যাদি মহাশূন্য-ভান্ডারে জমা রাখাও সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু লেখাই বা মুদ্রিত অক্ষরই এখনও আমাদের কাছে সহজলভ্য প্রযুক্তি, তা থেকেই আমরা এখনও সবচেয়ে বেশি জ্ঞান আর বিনোদন উপার্জন করি। তাই খুব প্রাচীন কাল থেকেই কথার তুলনায় লেখাকেই বেশি মূল্য দেওয়া হয়েছে। তার কারণ আর কিছই না—দুটো স্বাভাবিক সুবিধে…একটি স্থানমাত্রার, লেখা সারা পৃথিবীতে পৌঁছে যেতে পারে, আর দুই কালমাত্রার, লেখা তার সময়কে অতিক্রম করে সুদূর ভবিষ্যতের পাঠকের কাছেও উপলব্ধ হতে পারে। (সরকার, ২০১৮ : ৯)

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও, শিক্ষা ও শিক্ষক এবং গবেষণর সঙ্গে এর গভীর সম্বন্ধ রয়েছে বলেই মনে করি। বিশেষত শিক্ষকের চিন্তাচর্চা এবং প্রকাশিত রূপ, তা সাহিত্য-সমাজ-দর্শন-বিজ্ঞান-চিত্রকলা যে-কোনো বিষয়েই হোক, একই সঙ্গে তা দৈশিক ও বৈশ্বিক—শিক্ষার্থী-সমাজ-রাষ্ট্র এবং শিক্ষকের নিজেকেও তা সমৃদ্ধ করে। সুতরাং এ-কথা বলতেই হয় যে, জার্নাল প্রকাশ করে কোনো প্রতিষ্ঠান শুধু চিন্তাচর্চার ক্ষেত্র তৈরি করে না, চিন্তাকে বা গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়।

পাকিস্তান আমলে, এমনকি, স্বাধীনতা-উত্তরকাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত কলেজ হতে ম্যাগাজিন বেরোয় অনিয়মিতভাবে—কিছুটা প্রথাগত এবং ক্রমশ সংকুচিত আকারে। এর অনেকগুলো কারণ তো অবশ্য রয়েছে কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে সেগুলোর ভেতরে প্রবেশের অবকাশ নেই। তবে মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল প্রকাশনার মধ্য দিয়ে বিদ্যায়তনিক জ্ঞানচর্চায় নবপর্যায়ের রেনেসাঁ সূচিত হয় ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে। গবেষণাপত্রিকাটির দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যার মোড়ক উন্মেচনপর্বে আয়োজিত সেমিনারে জার্নালটির পথক্রমণের সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হবে যাতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, জার্নালের বিষয়বস্তু, চিন্তাচর্চার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যাবলি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। এক্ষেত্রে কলেজটির ব্রিটিশপর্বের সাময়িকপত্রগুলোর দিকে ফিরে তাকানো দরকার।

তিন

মুরারিচাঁদ কলেজের ম্যাগাজিন প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে। এতে চিন্তাচর্চা হতো দুটি ভাষায়—প্রথম অংশে ইংরেজিতে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা এবং বিজ্ঞানচিন্তা, অনুবাদ, সম্পাদকীয় এবং কলেজের সামগ্রিক প্রতিবেদন ইত্যাদি। দ্বিতীয় অংশে ছিল মাতৃভাষায় চিন্তাচর্চা-সাহিত্য-সমাজ-ইতিহাস-দর্শননির্ভর প্রকাশনা। উভয় অংশে ছিল গবেষণামূলক ও মননশীল প্রবন্ধ। প্রথম বর্ষে ম্যাগাজিনের আট সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী বর্ষ থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ সংখ্যা করে প্রকাশিত হয় প্রতি বছর। এ-সময়ে অর্থাৎ ১৯২১-’২২ শিক্ষাবর্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বছরে চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হবে— জুলাই, অক্টোবর, জানুয়ারি ও এপ্রিল মাসে (শর্মা : ৭২)। তখন থেকে এটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা রূপে টানা একুশ বছর, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। শেষ সংখ্যা অর্থাৎ একুশ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যাটি ছিল কলেজের সদ্যপ্রয়াত অধ্যাপক কিশোরীমোহন গুপ্ত সংখ্যা। ম্যাগাজিনের ব্রিটিশপর্বের ধারাক্রমে বিশেষ রীতি অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন—প্রথম সংখ্যায় ইংরেজি শুরু হয়েছে ক্রমিক এক থেকে, দ্বিতীয় সংখ্যার পৃষ্ঠা শুরু হয়েছে প্রথম সংখ্যার পরের ক্রমিক থেকে। এভাবে একটি বর্ষের সংখ্যাসমূহের মধ্যে পরম্পরা রয়েছে এবং বর্ষ সমাপ্ত হলেই তবে পরবর্তী বর্ষের প্রথম সংখ্যা নতুন ক্রমিক থেকে শুরু হয়েছে। বাংলা এবং ইংরেজি অংশে অনুসৃত হয়েছে পৃথক ধারাক্রম।

ব্রিটিশপর্বে এই জার্নালসমূহের সম্পাদনা সম্বন্ধে দুয়েকটা তথ্য এখানে দিতেই হয়। ১৯২৪-(?) খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে ‘The Murarichan College Union’-এর সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ’৩৯ পর্যন্ত অধ্যাপকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে ছাত্রপ্রতিনিধিরাই কলেজম্যাগাজিন সম্পাদনা করেন। কলেজম্যাগাজিন ১ম বর্ষের সংখ্যাসমূহের সম্পাদনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ ভবানী, অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র সেন ও অধ্যাপক নলিনীমোহন শাস্ত্রী। সংখ্যাটির প্রকাশক ছিলেন কলেজের গ্রন্থাগারিক উপেন্দ্র কিশোর নাগ (ইউ.সি. নাগ) বি.এ এবং মুদ্রাকর ছিলেন বি.সি দাস। প্রকাশিত হয় দীননাথ প্রেস, সিলেট থেকে। প্রতিটি সংখ্যা বুক সাইজের, তাতে একটি রেখাটানা ফ্রেমের প্রচ্ছদ রয়েছে যাতে পর্যায়ক্রমে উদ্ধৃত আছে ‘জ্ঞানাৎ পরতরং ন হি’, আরবি হরফে ‘উৎলুবুল ইল্মা মিনাল মাহদি ইলাল লাহ্দি’ (দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করো) এবং ইটালিক স্টাইলে দার্শনিক সেনেকার উক্তি ‘Homines Dum Docent Discunt’ (মানুষ তখন শিখে যখন সে শিক্ষা দেয়)। এসব উল্লেখের বিশেষ তাৎপর্য এই যে সম্প্রদায় নির্বিশেষে ম্যাগাজিনের স্ট্রাকচার দাঁড় করানো হয়েছিল। বার্ষিক মূল্য ছিল দুই রুপি। ১৯২০ খ্রি. পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন শশীমোহন চক্রবর্তী। ইংরেজি সাহিত্যের এ অধ্যাপক টানা ১৯ বছর ম্যাগাজিনের দায়িত্ব পালন করেছেন, বিভিন্ন সময়ে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অন্যান্য অধ্যাপকবৃন্দ। এ তথ্য হতে আমরা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে একটি নিবিড় ও লাগসই (Sustainable) ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা অসম্ভব নয়। প্রথমবারের মতো কোনো শিক্ষার্থী কর্তৃক সম্পাদিত কলেজ ম্যাগাজিন হচ্ছে ৮ম বর্ষের (১৯২৪-’২৫) সংখ্যাসমূহ, কলেজ-ইউনিয়নের অর্থাৎ ছাত্রসংসদের নির্বাচিত ম্যাগাজিন-সম্পাদক হিসেবে চন্দ্রবিনোদ দাস সম্পাদনা করেন। প্রাপ্ত তথ্যাবলির ভিত্তিতে সাতচল্লিশপূর্ব কালের সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদকবৃন্দের একটি তালিকা দেওয়া হলো :

১১শ বর্ষের (১৯২৭-’২৮) বেশ অঙ্গসজ্জায় পরিবর্তন আসে। ইতোপূর্বের ম্যাগাজিনসমূহ ছিল বুক সাইজের, কিন্তু ১১শ বর্ষের সংখ্যাটি ম্যাগাজিন সাইজের—অধ্যাপক কিশোরীমোহন গুপ্ত অঙ্কিত প্রচ্ছদে ছিল সন্তরণশীল রাজহাঁস ও স্থানীয় পরিবেশ ও জীবনচিত্রের সমন্বয়। প্রচ্ছদের একেবারে নিচে লেখা ছিল কলেজসংগীতের একটি চরণ ‘সুর্ম্মা তীরের আমরা মরাল কলেজ মোদের রঙমহল’। এ সংখ্যার ইংরেজি অংশের প্রথমে ম্যাগাজিনের ইংরেজি নাম, পরে কলেজসংগীতের দু-চরণের ইংরেজি অনুবাদ ‘Forward! To obscure fields of learning go, / with light to flood the earth’ এবং বাংলা অংশের প্রথমে বাংলা নামের পরে কলেজসংগীতের দু-চরণ ‘অন্ধ ধরার বন্ধ কোটায় / বন্যা আলোর আনব ঢল’ ছাপা হয়।

কেমন ছিল ব্রিটিশপর্বে প্রকাশিত মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নালগুলো, এ কৌতূহল জাগাটা স্বাভাবিক। এ প্রবন্ধের পরিসরে এমন কৌতূহল নিবৃত্ত করার উপায় নেই। বিষয়ের উল্লেখমাত্র করে দুয়েকটা নমুনা উপস্থাপন করা যাক যাতে একটা ধারণা লাভ সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে একটি সারণি বিবেচনা করা যায় :

এ-সারণি থেকে চিন্তাচর্চার ক্রমবৃদ্ধি সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে কিন্তু এসবের সারবস্তু এবং পরিপুষ্টি সম্বন্ধে দুটি নমুনা দিতে চাই, দুটিকেই জীবন ও জনমতের হিসেবে চিহ্নিত করা যায় :

ক.

সহর হইতে লাল কাকড়মোড়া রাস্তাখানি সবুজ বনভূমির মধ্য দিয়া আঁকিয়াবাঁকিয়া যখন টিলাগড়ে পৌঁছায় তখন তাহার দৃশ্য একেবারে অতুলনীয়। দক্ষ শিল্পীর নিপুণ হস্তের আঁকা একখানি ছবির মতো দেখায়। প্রথমেই চোখে পড়ে কলেজ-ছাত্রাবাসের ঘরবাড়িগুলি, নিখুঁত পরিপাটি করিয়া সাজানো। প্রকৃতির যথেচ্ছা বিস্তৃত শ্যামশোভার মধ্যে মানুষের তৈরি নিখুঁত সাজানো ঘরদুয়ারগুলি এমন মানাইয়াছে দেখিলে অবাক হইতে হয়। শুভ্র অঙ্গ ছাত্রাবাসশ্রেণির রক্তশীর্ষ যেন চারিদিকে সবুজ সৌন্দর্যের হোমাগ্নি-শিখা—দিকে দিকে আপনার রক্ত বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া রাখিয়াছে। তারপরই চোখে পড়ে কলেজের আর্ট-বিল্ডিং—উন্নত ধবলসৌধ—চারিদিকে শ্যামল শুচিতার মধ্যে শ্বেতশ্মশ্রু-যোগীর ন্যায় ধ্যানে মৌন, মগ্ন। নিভৃত প্রকৃতির নিরালা অন্দরে এই বিদ্যাপীঠ স্থাপনার কল্পনাকে ধন্য ধন্য করিতে হয়। প্রাচীন আশ্রম-অধ্যাপনার প্রচেষ্টা যেন এখানে মূর্ত হইয়াই আছে! এই বিদ্যাস্থানের সংস্পর্শে মন বাহিরজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন এক আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠে। এর খেলাধুলার মাঠ, এর সৌধাবলি, ছাত্রাবাস, এর আটঘাট প্রকৃতির কোন অদৃশ্য ছায়াজালে স্নিগ্ধ শীতল। বাহিরের উৎকট কোলাহল, পঙ্কিল দূরভিসন্ধি এর চিরশ্যাম আস্তরণে ঠেকিয়া চূর হইয়া যায়। (ধর, ১৯২৮ : ৭৪)

খ.

It needs to be explained at the very outset that the religion that I am going to deal with is neither Islamic, nor Christian, nor Hindu but a social religion-a religion that is necessary for social life. […] A religion of course requires observance of certain forms and festive occasions but the vital things that are enjoyed upon man for constant practice are chastity, honesty, veracity, meekness, politeness, patience, perseverance, sympathy, and kindness, etc. Against these things, we find adultery, dishonesty, hostility, impoliteness, relentlessness, crookedness, falsehood, impatience, and adolescence, etc which man is strictly forbidden to do. These two sets of virtue and vice are the basic cells of which religion is composed for the benefit of mankind.

Religion in its wider sense means a smooth run in this world and the happy enjoyment in the next. And the social religion is concerned with the welfare man in this world. (Maghni, 1937: 56)

প্রথমটি লিখেছেন পবিত্রকুমার ধর নামক শিক্ষার্থী ‘টিলাগড়’ নামক স্মৃতিগদ্যে। এটি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষার্থীর চোখে মুরারিচাঁদ কলেজের মূল্যায়ন। দ্বিতীয়টিতে ‘Hobbies’ শিরোনামের প্রবন্ধে আব্দুল মঘনী মানুষের জন্য একটি সাধারণ ধর্ম অবশ্যপালনীয় বলে তত্ত্বগত বিশ্লেষণ করেছেন। এটির রচনাকাল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ। তখন ভারতজুড়ে দাঙ্গা-স্বদেশপ্রেম আর স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাপ। এই আত্মজাগরণ বা রেনেসাঁপ্রয়াস ছিল ম্যাগাজিনের অন্তর্জগৎ ও বহিরঙ্গে পরিব্যাপ্ত।

চার

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে, কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে একাধিক খণ্ডে সমাপ্ত দুটি ভলিয়মে প্রকাশিত Murarichand College Golden Jubilee Volume (১৯৪২) ছাড়া, দীর্ঘ বারো বছর কলেজম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছিল বলে তথ্য পাওয়া যায় না, যদিও সম্পাদকের একটি তালিকা পাওয়া যায়। পাকিস্তানপর্বের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৯৫১, ১৯৫৫, ১৯৫৬, (?), ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় ম্যাগাজিন, শেষোক্তটিকে ৩৮শ সংখ্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীকালের কোনো ম্যাগাজিনে এ-রকম প্রকাশনাবর্ষ উল্লেখ করে আর প্রকাশিত হয়নি। বছরে একটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে প্রথাগত বার্ষিকীর মতো, কখনো কয়েক বছর নিয়মিতভাবে আবার কখনো কয়েক বছর বিরতি দিয়ে।

পাকিস্তানপর্বে কলেজম্যাগাজিনের নামে ঘন ঘন পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলেজম্যাগাজিনের নাম কখনো মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিন কখনো মুরারিচাঁদ কলেজ বার্ষিকী নামে প্রকাশিত হয়। মূলত কলেজের নাম পরিবর্তনের পর ম্যাগাজিন বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয় ভিন্ন ভিন্ন নামে। সরকারি আদেশে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে কলেজের নাম পরিবর্তন করে ‘সিলেট সরকারি কলেজ’ করা হয়। ১৯৬৭-’৬৮ শিক্ষাবর্ষে বের হয় সিলেট সরকারি মহাবিদ্যালয় বার্ষিকী নামে। ’৬৮-’৬৯ শিক্ষাবর্ষে ম্যাগাজিনের স্বতন্ত্র নাম দেওয়া হয় ঝরনা : সিলেট সরকারি মহাবিদ্যালয় বার্ষিকী। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে নামকরণ হয় পূর্বাশা; বের হয় ‘পূর্বাশা : সিলেট সরকারি মহাবিদ্যালয় বার্ষিকী’ নামে। এই নাম বহাল রয়েছে বর্তমানেও। তবে ১৯৮৭ (?) সালে কলেজটি তার পূর্বতন নাম ফিরে পায় এবং এরপর থেকে দীর্ঘ দীর্ঘতর বিরতি দিয়ে ‘পূবাশা : মুরারিচাঁদ কলেজ বার্ষিকী’ প্রকাশিত হয়। মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদনাক্রম নিচের সারণিতে দেখানো হলো :

সারণি-৩ : সাতচল্লিশ পরবর্তী কলেজম্যাগাজিনের সম্পাদনাক্রম (প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

বর্তমান প্রবন্ধ রচনাকালে জানা যায়, পূর্বাশা : মুরারিচাঁদ কলেজ বার্ষিকী, মুজিববর্ষ সংখ্যা (২০২১)-র মোড়ক উন্মোচনপর্বের একেবারেই দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে ম্যাগাজিন কমিটি। এটা খুবই তাৎপর্যবহ ঘটনা যে, করোনাকালীন অতিমারী ও নানারকম উপদ্রব এবং এক-রকম অর্থক্লেশের মধ্যেও কলেজ কর্তৃপক্ষ নিস্পৃহ হয়ে যায়নি।

পাঁচ

এবারে জার্নালপ্রসঙ্গটি সংক্ষেপে বিবৃত করতে চাই। মুরারিচাঁদ কলেজ ও সিলেটে রবীন্দ্রসংবর্ধনার শতবর্ষপূর্তিতে একটি আন্তর্জাতিক আবহে সেমিনার আয়োজন করে কলেজ প্রশাসন। প্রফেসর নিতাইচন্দ্র চন্দ এবং প্রফেসর মো. সালেহ আহমদ তখন যথাক্রমে অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ পদে বৃত। বলা যায়, এটি ছিল কলেজের স্বর্ণকালের পুনরুজ্জীবন, যখন নীহার রঞ্জন রায়ের মতো ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করতেন, সেসব দিনের মতো ঘটনা। এরপর সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধাবলি ও অভিভাষণসমৃদ্ধ মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল: রবীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণ এশিয়া প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ২০১৯-এ। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাবে, তাই শুধু এর লেখক ও বিষয়সূচি উপস্থাপন করলাম :

এটিই মুরারিচাঁদ কলেজের বিশুদ্ধ গবেষণাপত্রিকা প্রকাশনার প্রথম নিদর্শন। এটাকে ভিত্তি-সংখ্যা ধরে মোড়ক উন্মোচন করা হলো মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যার। কিন্তু এ প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল : রবীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণ এশিয়া থেকে সেমিনারউদবোধক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের বক্তব্যের কিছুটা উদ্ধৃত করতে চাই :

দুই বছর এই কলেজে খুবই একটা, কী বলব, প্রাণবন্ত সময় কাটিয়েছি। আমরা যখন ছাত্র তখন জর্জ বার্নার্ড শ মারা গেলেন। জর্জ বার্নার্ড শ নামকরা নাট্যকার, নবেল লরিয়েট; আমার খুব প্রিয় একজন নাট্যকার ছিলেন। আমি অল্প বয়সে দুজনকে খুব ভালো জানতাম, তাঁরা হলেন পয়েট অব নেচার ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং জর্জ বার্নার্ড শ। জর্জ বার্নার্ড শ যেদিন মারা গেলেন, তখন আমাদের কলেজে আমরা ঠিক করলাম জর্জ বার্নার্ড শ-র জন্য একটা কন্ডোলেন্স মিটিং করা হবে, তো কন্ডোলেন্স ব্রিফিং-এ কী বলা যাবে? কলেজের যিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ইউনিয়নের, তার একটি সমস্যা হলো যে, কী বলা যাবে বা কে বলবে? আমি তাকে বললাম যে, ‘আমি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বক্তৃতা দিতে পারব, তিনি খুব আশ্বস্ত হলেন।’ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘প্রস্তুতি নিয়ে বলছ?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, প্রস্তুতি নিয়ে বলছি।’ মিটিং হওয়ার আগেই আমাদের যিনি প্রিন্সিপাল ছিলেন, আব্দুর রব চৌধুরী, তিনি অবসরে গেলেন। তিনি অবসরে যাওয়ার পরে এখানে প্রিন্সিপাল হয়ে আসলেন প্রফেসর আবু হেনা। তিনিও ইরেজি সাহিত্যের ছাত্র এবং বেশ জাঁদরেল প্রিন্সিপাল বলে পরিচিত। উনি চট্টগ্রাম থেকে এসেছিলেন। উনি আসার আগেই আমাদের আয়োজনটা হয়েছে বা পরেই সমাধা হলো। তো প্রিন্সিপাল আসার পরে প্রথমেই যে চেষ্টা করলেন, হি ইজ লাইক টু ওয়ার্ক। […] তিনি (আবু হেনা) ঠিক করলেন সব গভর্নিং বডির সদস্যদের বাড়িতে চক্কর দিবেন। তার প্রথম ভিজিটই হলো আমার আব্বার সাথে। […] তিনি আসলেন। ছোটখাটো মানুষ, তাকে বসালাম। তিনি অনেক প্রশ্নটশ্ন করলেন। তিনি খুব চেষ্টা করে সিলেটের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তিনি যখন এলেন তখন আমাদের গজনফর আলী খান সাহেব বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম আইসিএস, ১৮৯৭ সালের আইসিএস। উনার বাড়িতে গেলেন, উনার সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। উনার একটা ভালো লাইব্রেরি ছিল, সে-লাইব্রেরিটার রেগুলার সদস্য হলেন। পরবর্তীতে খান সাহেব তার লাইব্রেরিটা এমসি কলেজ লাইব্রেরিতে দান করেন। যা-ই হোক। আবু হেনা সাহেবের সঙ্গে আমার খুব ভালো স্মৃতি। তিনি আমাকে খুব পছন্দ করতেন। প্রত্যেক শুক্রবার, না, তখন রবিবার ছিল ছুটির দিন, প্রতি রবিবারই আমাকে উনার বাড়িতে আসতে (যেতে?) হতো। উনি বলতেন, প্রত্যেক রবিবার দেখা করবা। দেখা করলেই ঘন্টাখানেক সময় উনি দিতেন। ঘন্টাখানেক কিছুই না—কথা বলছেন, বলেই হয়তো হঠাৎ বলে ফেললেন, ‘তুমি Spectator কী, জানো?’ আমি বললাম, ‘না, জানি না।’ বললেন, এটি একটি ইংরেজি জার্নাল, মাসিক পত্রিকা। সুন্দর সুন্দর লেখা বের হয়। আজকে তোমাকে স্পেক্টেটর-এর একটা কপি দেব। এখানে গালিভার্স ট্র্যাভেলসের উপর একটি আয়োনিক প্রবন্ধ আছে। সেটা একটু পড়ো। ভালো লাগবে। তো Spectator-এর একটা কপি আমি নিয়ে গেলাম। পড়ে এসে দিয়ে গেলাম। উনি ইচ্ছে করেই মাস্টারের মতো করতেন না, গল্প করতেন। গল্প করতে করতেই গালিভার্স ট্র্যাভেলসে পৌঁছে গেলেন। বললেন, ‘দেখেছো? পড়েছো? এই গালিভার লিলিপুটদের দেশে গিয়েই হয়ে গেল একটা দৈত্য। কী মজার কথা! এটার মধ্যে একটা রহস্য আছে। বলেই He started testing me whether I read the article or not. This is the very interesting way of teaching, I think. এবং আবু হেনা সাহেবের সঙ্গে আমার স্মৃতি খুবই মধুর। আমি বলব, আমি যে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হলাম, সেটার জন্য বোধহয় আবু হেনা সাহেবের কৃতিত্ব অনন্য। আমি ইংরেজিতে ভালো ছিলাম। তখনকার দিনে ঝোঁক ছিল ইকোনোমিক্সে অনার্স পড়ার। আমি আর সেদিকে গেলাম না। এটা একান্তভাবেই আবু হেনা সাহেবের প্রভাব। (মুহিত, ২০১৯ : ১৭২)

এবারে মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যার লেখক ও বিষয়সূচির একটি সারণি প্রদান করা হলো যাতে এর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একাটা ধারণা লাভ করা যায় :

সদ্যপ্রকাশিত কোনো পত্রিকার সবিশেষ আলোচনা বেশ কঠিন, বিষয়বস্তুর নমুনা হিসেবে একটি প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ উদ্ধৃত করতে চাই, যা সেকালের চিন্তাচর্চার বিষয়টির কিছুটা পরিচয় প্রদান করতে পারে :

আধুনিক চিন্তাচর্চার মূল বৈশিষ্ট্য আত্মজাগরণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বদেশপ্রেম, বিজ্ঞানমনস্কতা, সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা প্রভৃতি। অবিভক্ত ভারতের আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত সুরমা-উপত্যকার জনমানসে এই আধুনিক চিন্তাচর্চার দীপশিখা জ্বালিয়েছিল মুরারিচাঁদ কলেজ (১৮৯২)। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে বিদ্যায়তনটি উচ্চশিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি নানাবিধ প্রকাশনা ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের দ্বারা এ অঞ্চলে রেনেসাঁ সঞ্চারিত করে। প্রতিষ্ঠার পর হতে অর্থাৎ ১৮৯২-১৯৪৭ কালপর্বে এখানে একদল চিন্তকশ্রেণি গড়ে ওঠেন যারা ছিলেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক এবং শিক্ষার্থী। তাঁদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস-দর্শন-ধর্মতত্ত্ব, সমাজ-রাষ্ট্র ও বিজ্ঞানবিষয়ক চিন্তাচর্চার দ্বারা কলেজটি চিন্তাচর্চার তীর্থস্থানে পরিণত হয়। এই সৃজনপ্রয়াস পরিলক্ষিত হয় কলেজের নানাবিধ প্রকাশনা ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে। বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় ১৮৯২-১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ‘মুরারিচাঁদ কলেজে বিজ্ঞানচর্চা’। উপর্যুক্ত কালপর্বে কলেজটিতে কীভাবে এবং কীরূপ বিজ্ঞানচর্চা বা বিজ্ঞানমুখি চিন্তাচর্চার উন্মেষ ও বিকাশ সংঘটিত হয়েছিল, সে বিষয়টি কলেজের ত্রৈমাসিক পত্রিকা মুরারিচাঁদ কলেজ ম্যাগাজিনে (১৯১৭-১৯৩৯ খ্রি.) প্রকাশিত বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা ও প্রতিবেদন অবলম্বন করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। (উদ্দিন, ২০২০ : ৩৪)

মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যার প্রকাশনা একটি দুর্মর আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন। এবারই প্রথম আইএসএসএন নম্বর সহ পত্রিকাটি বেরোল। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পৃষ্ঠপোষকদের উদার প্রেরণা কাজটাকে আলোর মুখ দেখিয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু কাজটা করতে গিয়ে যে প্রধান সংকট মোকাবেলা করতে হয়েছে, সেটা হলো গবেষণা-প্রবন্ধের অভাব। এ বিষয়ে নিজেদেরকেই মূল ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া জার্নালটির নিয়মিত প্রকাশনা নিশ্চিত করা কঠিন হবে। এ বিষয়ে কলেজের অধ্যাপক-প্রভাষকবৃন্দের আত্মনিয়োগ অর্থাৎ প্রৌঢ়দের প্রজ্ঞা আর যুবাদের আকাঙ্ক্ষা ও শ্রমনিষ্ঠা খুবই প্রয়োজন।

ছয়

এক অর্থে এ প্রবন্ধের উপসংহার নেই। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাচর্চার শেষ হতে নেই। তবু একটা উপসংহার থাকতে হয়। এটি মুক্তগদ্য ও গবেষণা কাজের মিশেল—প্রবন্ধকারের প্রকাশিতব্য একটি গ্রন্থের অংশবিশেষকেই চাহিদামাফিক যোজন-বিয়োজন করা হয়েছে। সুতরাং টীকাভাষ্য খুব একটা নেই। মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল প্রকাশনার মধ্য দিয়ে কলেজটি শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং সক্ষম পাঠকদের জন্য বহুমুখী চিন্তাচর্চার দরোজাকে উন্মুক্ত করে দিলো। এর যাত্রাপথ নিষ্কণ্টক হোক।

অন্তঃটীকা

১. রাজা গিরিশচন্দ্র রায় (১৮৪৫-১৯০৮) তাঁর মাতামহ মুরারিচাঁদের নামে সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্রে মুরারিচাঁদ কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আর্থিক কারণে কলেজটির অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। এ সময় খানবাহাদুর সৈয়দ আবদুল মজিদ, রায়বাহাদুর নলিনীকান্ত দস্তিদার, রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ শর্মা, খানবাহাদুর হাজি মোহাম্মদ বক্ত মজুমদার, বাবু সারদাচরণ শ্যাম, বাবু রাধাবিনোদ দাস, রায়বাহাদুর সুখময় চৌধুরী, রায়বাহাদুর প্রমোদচন্দ্র দত্ত, বাবু হরেন্দ্র চন্দ্র সিনহা প্রমুখের জোর দাবি ও আর্থিক সহযোগ এরং সরকারের গ্রান্টের দ্বারা কলেজটি টিকে যায়। খান বাহাদুর আবদুল মজিদ এবং অন্যদের অগ্রণী ভূমিকার ফলে কলেজটি পরবর্তীকালে সরকারিকরণ করা হয় এবং ১২০ (?) একর ভূমি হুকুমদখল করে তাতে দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে নবজন্ম লাভ করে। ১৮৯২-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ১৯৪৭-১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ১৯৬৮-৯১ খ্রি. পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ছিল। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। সংক্ষেপে কলেজটিকে এম. সি. কলেজ নামে উল্লেখ করা হয়;

২. সিলেটের পূর্বতন নাম ছিল শ্রীহট্ট। নবাবি আমলে সিলেট বঙ্গের অন্তর্গত ছিল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পর সিলেট আংশিকভাবে ব্রিটিশ শাসনভুক্ত হয়। ১৮৭৪ খ্রি. সিলেট ও কাছাড় জেলাকে আসাম প্রদেশভুক্ত করা হয়। তৎকালীন সিলেট ও কাছাড় জেলাকে আসাম প্রদেশভুক্ত করার ফলে আসামের জেলার সংখ্যা দাঁড়ায় বারোটিতে। এই বারোটি জেলাকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে শাসন করা হয়। যথা : এক. সুরমা উপত্যকা—সিলেট ও কাছাড় জেলা; দুই. ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা—গোয়ালপাড়া, কামরূপ, নগাঁও, দারঙ্গ, শিবসাগর ও লখিমপুর জেলা; তিন. পার্বত্য প্রদেশ—গারো পাহাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, নাগা পাহাড় ও লুসাই পাহাড়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পর সিলেটকে বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত করা হলে সিলেটকে আবার যুক্ত করা হয় আসাম প্রদেশের সঙ্গে। দেশভাগের সময় সুরমা-উপত্যকার তৎকালীন সিলেট জেলা খণ্ডিত আকারে বাংলাদেশের ভাগে পড়ে, অন্যগুলো ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশভুক্ত হয়;

৩. Samsad English-Bangla Dictionary

তথ্যনির্দেশ

উদ্দিন, মোহাম্মদ বিলাল (২০২০)। মুরারিচাঁদ কলেজে বিজ্ঞানচর্চা (১৮৯২-৪৭)। মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। সম্পা. মো. শফিউল আলম, নাগরী, বারুতখানা। সিলেট;

মুহিত আবুল মাল, আবদুল (২০১৯)। প্রধান অতিথি ও উদবোধকের অভিভাষণ, অনুলিখন : মোহাম্মদ বিলাল। মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল : রবীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণ এশিয়া। সম্পা. মো. তোতিউর রহমান। নাগরী, বারুতখানা। সিলেট;

সরকার, পবিত্র (২০১৮)। গবেষণা ও গবেষণা-পদ্ধতির সহজ পাঠ। বাংলা বিভাগীয় জার্নাল, দ্বাবিংশশতি সংখ্যা। সম্পা. শেখর সমাদ্দার। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা

ধর, পবিত্রকুমার (১৯২৮)। টিলাগড়। The Murarichand College Magazine, Vol. xi. no. i; ii; iii; iv, 1927-28, সম্পাদনা : দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য্য;

Maghni, Abdul (1937). Hobbies; The Murarichand College Magazine, Vol. xx. no. i; ii; iii, 1937-38; সম্পাদনা : মন্মথ রঞ্জন চৌধুরী।

*এটি ৫ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে মুরারিচাঁদ কলেজ কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারের মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত হয়েছে। প্রবন্ধটিতে জার্নালের প্রচ্ছদ সংযোজিত করা হলো। পরবর্তীকালে অর্থাৎ জুন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে মুরারিচাঁদ কলেজ জার্নাল তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।—লেখক

COMMENTS