নিজের জমিন চষে যে, সে তো জমিদার নয়, আমরা তারে চাষা বলি। কৃষক বলি, দিনমজুরি কি বর্গাদারি হলে পিজ্যান্ট বলি, কিংবা ফার্মার বলি। কিন্তু জমিদার তো বলি না। তারেই বলি জমিদার যার থাকার মধ্যে আছে কেবল জমিন কয়েক মাইল, হয়তো-বা রায়ত হরেক হাজার, মুরদ নাই কৃষিকামের। রইল বাকি ভুবনদার। ভুবনদার বলবা কারে? যে করে ভুবনদারি, সে-ই তো ভুবনদার; বা, তারে বলি ভুবনদার যে করে ভুবনদারি। কিন্তু, কথাপ্যাঁচ দিয়া আসমানদারি জমিনদারি সম্ভবিলেও ভুবনদারি বাগিন্দ্রিয়ে না সম্ভবে।

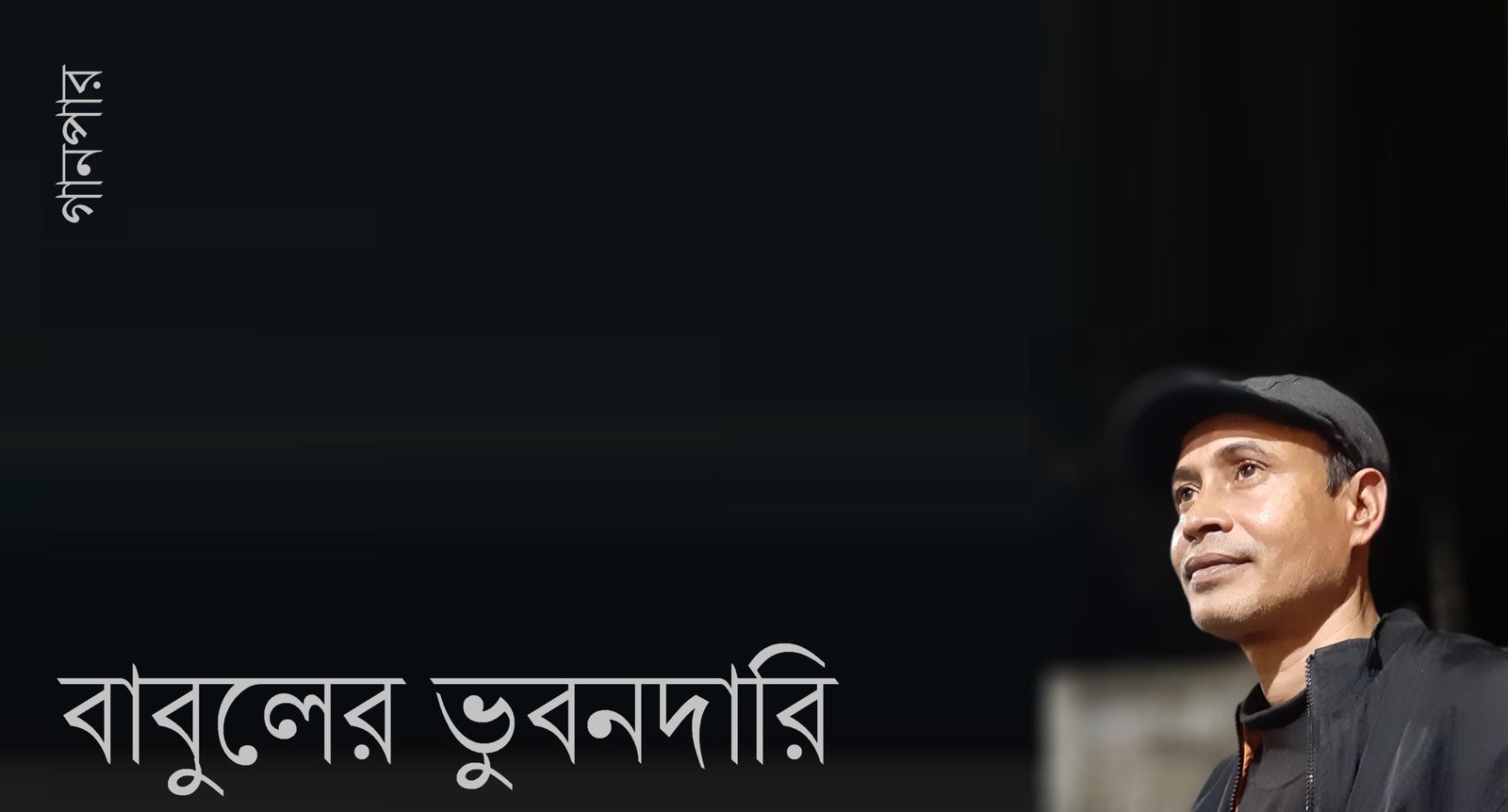

এইবেলায়, এই লেখায়, এক ভুবনদারের দেখা আমরা পাবো, অপিচ ভুবনদারের লগে হ্যান্ডশেইক বা আভিধানিক করমর্দন করব। ভুবনদার তার নিজের বলিয়া দাবি করে না কিছুই, কিন্তু গোটা ভুবনটারই টেইক কেয়ারটা করে এমনভাবে যেমন যত্নআত্তি করে লোকে অ্যাসেট-ম্যাটিরিয়্যালগুলারে একান্তই নিজের ঘরে। সেইমতো ভুবনের ডেভেলপার ও কেয়ারটেকার যিনি, তিনি কবি, তিনি ফজলুররহমান বাবুল। অর্থাৎ, এই নিবন্ধ, ফজলুররহমান বাবুলের ভুবনদারির কতিপয় স্ন্যাপশট শুধু, সংক্ষিপ্ত, হযবরল, অগোছালো, অসমাপ্ত।

ওই যে, একটু আগে, ফার্স্ট প্যারাগ্রাফের লাস্ট বাক্যে, যেমন বলা হলো, ভুবনদারি বাগিন্দ্রিয়ে না সম্ভবে, এমন বোধি মিলে যায় যেই বৃক্ষতলে, সেই বৃক্ষতলে একেকটা গান একেক কবিতা ছায়াছবি নিয়া যায় টান মেরে কেমন করে, এই নিগূঢ় কথাটা আল্টিমেইটলি নিবন্ধের নানান জায়গায় বারেবারেই লিখব। তো, মোদ্দা কথাটা আগেই বলি, ইন সামারি, নিবন্ধটা ব্যক্তিকবি বাবুলের ভুবনদারি শুধু নয়, আরও অনেকের, অন্তত কয়েকের এই মহাবিশ্বের, আমাদেরও ভুবনদারি, নিশ্চয়। সেই কথাটাই, নিবন্ধের নানান জায়গায়, রিপিটেডলি, লিখব।

২.

নব্বইয়ের দশক থেকে এ-অব্দি বাংলা কবিতায় নিরুপম নিভৃতির নিরবচ্ছিন্ন চর্চা করে চলেছেন ফজলুররহমান বাবুল। শব্দজোড়টা জাস্ট বলার জন্য বলা হলো, কথার পিঠে একেকটা কথা আমরা হামেশা যেমন বলিয়া থাকি যে অমুক খুব নিভৃতচারী কবি, মোটেও তা নয়। নিভৃতিচর্চা বাগধারাটা বাবুলের ক্ষেত্রে এখানটায় সচেতন প্রয়োগ করা। বাবুলের কবিতাধাঁচটাই নিভৃতিনীলাভ। পঙক্তিগুলাই নিভৃত কোনো কন্দর থেকে বেরিয়ে এসে যেন নিভৃতিতেই নির্বাণপ্রাপ্ত হতে চায়। এ-পর্যন্ত বাইর-হওয়া বাবুলের পাঁচেরও অধিক যে-কোনো কবিতাবই হাতে নিয়া পাঠক টের পাবেন প্রোক্ত কথাগুলো কতটা হাছা বা মিছা।

বাবুল লিখছেন বাংলাদেশে বসে, এবং লিখছেন বাংলাদেশেরই স্বরে। এইটা আবার কেমন কথা যে বাংলাদেশে বসে বাংলাদেশের স্বরে লেখা বাংলা কবিতা? তাইলে এমন কেউ কি আছে যে বা যারা বাংলাদেশে বসে লেখে বিদেশের স্বরে? দেশি কবিতা না লিখে যে ন্যাটিভ নয় এহেন কণ্ঠী বিদেশি কবিতা লেখে! এর রিপ্লাই প্রোক্ত প্রশ্নেই নিহিত বোধহয়। বাংলাদেশের কবিতার একটা বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গের স্বর ও ভঙ্গির অনুসৃতি। নিস্তারহীন অনুসৃতির শুরু ও শেষ নিয়া আলাদা সন্দর্ভ ফাঁদা সম্ভব। তবে পশ্চিমবঙ্গীয় ফর্ম্যাটে কাব্যচর্চা বাংলাদেশে বিগত শতকের আশির দশকে একটা আলাদা আদল পায় এবং বোধহয় নাইন্টিসে এর স্ফূর্তি লক্ষিত হয়। রিসেন্টলি বাংলাদেশের কবিতায় বাংলাদেশের স্বরাগম জোরেশোরে টের পাওয়া যাচ্ছে অবশ্য। ফজলুররহমান বাবুল অনেকটাই নিশ্চেষ্ট স্বভাবস্ফূর্ত নব্বইয়ের সেই বিরলতরদের একজন যার কবিতায় পশ্চিমবঙ্গ/কলকাতা নাই।

বাবুল লিখছেন বাংলাদেশে বসে, এবং লিখছেন বাংলাদেশেরই স্বরে। এইটা আবার কেমন কথা যে বাংলাদেশে বসে বাংলাদেশের স্বরে লেখা বাংলা কবিতা? তাইলে এমন কেউ কি আছে যে বা যারা বাংলাদেশে বসে লেখে বিদেশের স্বরে? দেশি কবিতা না লিখে যে ন্যাটিভ নয় এহেন কণ্ঠী বিদেশি কবিতা লেখে! এর রিপ্লাই প্রোক্ত প্রশ্নেই নিহিত বোধহয়। বাংলাদেশের কবিতার একটা বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গের স্বর ও ভঙ্গির অনুসৃতি। নিস্তারহীন অনুসৃতির শুরু ও শেষ নিয়া আলাদা সন্দর্ভ ফাঁদা সম্ভব। তবে পশ্চিমবঙ্গীয় ফর্ম্যাটে কাব্যচর্চা বাংলাদেশে বিগত শতকের আশির দশকে একটা আলাদা আদল পায় এবং বোধহয় নাইন্টিসে এর স্ফূর্তি লক্ষিত হয়। রিসেন্টলি বাংলাদেশের কবিতায় বাংলাদেশের স্বরাগম জোরেশোরে টের পাওয়া যাচ্ছে অবশ্য। ফজলুররহমান বাবুল অনেকটাই নিশ্চেষ্ট স্বভাবস্ফূর্ত নব্বইয়ের সেই বিরলতরদের একজন যার কবিতায় পশ্চিমবঙ্গ/কলকাতা নাই।

৩.

কিন্তু ফজলুররহমান বাবুলের যে-কবিতাবইটা আমরা হাতে নিয়া আলাপ করতে এক্ষণে লেগেছি, এইটা তার সাম্প্রতিক প্রকাশনা নয়, এইটা তার তৃতীয় কবিতাবই। আর এই বইটা ছাপা হয়ে বেরিয়েছে বেশ আগে, একদশক হতে চলল প্রায়। এইটা পুরনো, ২০১২ সনে বেরোনো, বইটা বাইর হয়েছিল সিলেটের এক অনেক পুরনো প্রকাশনসংস্থা ‘ঘাস’ থেকে। তিনফর্মা, কাগজে অ্যাশ ইম্প্রেশন মারা, হার্ডবাইন্ডিং। অ্যাশ ইম্প্রেশন মারা কাগজের অহেতু অন্ধকারাচ্ছন্নতায় কবিতাগুলো পড়তে বেশ বিঘ্ন ঘটায়। এইসব তো কবিতার বাইরের দিক, বইয়ের প্রথম মুদ্রণস্থ, তবু কথাপ্রসঙ্গে এসে গেল।

‘সপ্তস্ফুট’ ফজলুররহমান বাবুলের তৃতীয় কবিতাবই। হপ্তার সাতদিন সাতভূতের সনে সাংঘর্ষিক থেকেও কবির কণ্ঠে নেই অভিযোগ, থৈ থৈ অনুযোগও নাই কিংবা খামাখা আচম্বিতে বেদনাবৃষ্টির বান, কবির বাকপরিমিতি পাঠকের দৃষ্টি ও মন দুয়ের জন্যই প্রীতিকর। শব্দের জুয়াড়ি নন এই কবি, তার কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলিতে কিংবা তার পঙক্তিবিন্যাসে নেই খেলাচ্ছলের লীলাচার, বরঞ্চ শব্দের জহুরি তিনি। বিশ্বাস হয়, এই বইয়ের কবিতাগুলো পড়ে, তিনি আবহমান বাংলা কবিতার এক নির্জন আশ্রমিক। মনে হয়, এই বইয়ের পাতাবিহার করতে যেয়ে, বাংলা কাব্যের তপোবনোপনিষদে এই কবি চিত্রকল্পাপ্লুত আরেক শ্রমণ।

ফজলুররহমান বাবুল তার ব্যক্তিগত মহাভারত মুসাবিদার জন্য অবলোকন ও অনুধ্যান করেন প্রতিদিনকার দুনিয়াকাণ্ড, ঐরাবতপিঠে চেপে দুনিয়া দেখতে তিনি অনিচ্ছ, শতচ্ছিন্ন প্রকৃতিনিসর্গের ক্ষত ও থতমত মনুষ্যমনোজগৎ নীলকণ্ঠস্তব্ধ পরখ করিয়া যাওয়া তার বীক্ষণের অভিপ্রেত পর্ব। কবির স্বর কতটুকু সংহত ও নরম, এর একটা উদাহরণ উঠানো যেতে পারে, দেখি নিচে :

কারো হাতের তালুতে লেখা যাবে তো মহাভারত, শ্রাবণের মেঘে? দু–একটা হালকা ফড়িং উড়ছে মাথার ওপর; আছে মেঘে ঢাকা সুনীল আকাশ। আমি হাতে তুলে নিচ্ছি মাটিতে–জড়ো–করে–রাখা একফালি উজ্জ্বল কাঠ। … বিকেলের রৌদ্র, ঘাসের পাতায় বসে থাকা বিন্দু বিন্দু জল, উড়ন্ত প্রজাপতি — এইসবে হবে তো মহাভারত?

হবে না কেন, খুব হয়, প্রকৃত কবির হাতে একটি তিফিল বিন্দুও হতে পারে অনাদিগন্ত মহাসিন্ধু। ফজলুররহমান বাবুলের মহাভারতাখ্যানে ব্যাসদেবের মতো কুরুক্ষেত্র অর্গ্যানাইজ করা লাগে না। পাৎলা হাওয়াবাতাসের ঔদাস্য, হাল্কা হাসিস্মৃতির হাহাকার আর অনির্বচনীয় কবিজৈবনিকতা বাবুলপ্রণীত মহাভারতের অনিবার্য উপাদান।

ফজলুররহমান বাবুল — ‘শব্দের বীজ, ফুলের সুবাস আর মায়া’ আর আশ্চর্য অতীতস্মৃতিবিধুরতা ‘যার মগজের অলিন্দে’ খেলা করে যায় নিত্য, অন্তর্গত রক্ত ও মুদ্রাদোষের অব্যাখ্যেয় রসায়নে সেইসবের প্রকাশ ঘটান তার কবিতায়। এবং, কথা থামানোর জন্য কথাটা আলগোছে এইখানে রেখে একঝটকায় বেরিয়ে যাই নিবন্ধহ্রস্ব বইবিজ্ঞাপনী চিলতে এই গদ্য থেকে, এবং কথাটা এ-ই যে, ফজলুররহমান বাবুলের কবিতা ডামাডোলের-বাইরে-থাকা কাব্যযশার্থী তরুণরা পাঠ করলে ব্রেইক-থ্রু লাভ করতে পারেন।

৪.

ইন্ডিয়ান বাংলা কবিতায় তিতিবিরক্ত কবিতাপাঠক যখন বাংলাদেশজ কবিতার খোঁজ করবেন, ফজলুররহমান বাবুল তখন গুটিকয়েকের মধ্যে একজন অগ্রগ্রাহ্য কবি হিশেবে মান্য হবেন,— কথাটা আদৌ অতিরঙ নয়; এই কবি ইতোমধ্যে এক নয় দুই নয় তিন দশকের বেশি অতিক্রম করে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গীয়-কবিতারেসিপি-দিয়ে-হেঁশেল-ভরানো পদ্মাপারের কবিতাপাচকদের দৌরাত্ম্য সয়ে, এখনও উৎপল-বিনয়-মৃদুল-রণজিৎ-জহর-জয়ের পদানুসৃতি ঠিক আগের মতো অত অলজ্জভাবে না-হলেও উবে একেবারেই গিয়েছে এমন বলা যাবে না। আবির্ভাবকাল বিচারে এই কবি যে-দশকের, সেই নব্বইয়ের অসহ পশ্চিমবঙ্গানুবর্তন থেকে নিজেকে তফাতে রেখে কবিতানুশীলনের প্রয়াস এ-যাবৎ প্রকাশিত, ‘থেঁতো ফর্দ’ প্রকাশের আগ পর্যন্ত, প্রথম বই ‘ঋণী হবো সোহাগী জলে’ থেকে ‘সখিকাব্য’ হয়ে ‘সপ্তস্ফুট’ পর্যন্ত, ফজলুররহমান বাবুলের তিন-তিনটে কবিতাপুস্তকে দেখা গেছে। এইটা, থেঁতো ফর্দ, তাঁর চতুর্থ কবিতাবই। নিভৃত নীলপদ্মশোভিত সরোবর এক। তবে এর মানে এ নয় যে এই বইয়ের কবিতাগুলো নন্দনতাত্ত্বিক নর্তনের নমুনা মাত্র। ফজলুররহমান বাবুল বইপত্রডুবন্ত কবি নন যে কেবলই বই হইতে উঠে এসে বই লিখতে বসেন। কবির পদপরিব্রাজনের আখর ধরা আছে থেঁতো এই ফর্দের বনস্পতিনিঙড়ানো পত্রালি জুড়ে। এইখানে এসে একটু ওষধিবিরিখের আলতো স্পর্শনিঃশ্বাস লভিতে পারে বাংলাদেশবাদী বিশ্বকবিতার পাঠক ও সমুজদারবর্গ। কবিত্বের বাড়াবাড়ি এইখানে নেই। এইখানে কবিত্ব ততটুকুই, পাঠকের অনুভূতিদেশ ছুঁতে যেটুকু অনিবার্য। অতিকায় অ্যালিয়েনেশন ও কবিতাভাবাচ্ছন্নতা বাবুলের কবিতায় নেই, কিংবা নেই মিহি মুহুর্মুহু মরমিপনা; যা আছে তা বাবুলের স্বানুভূতি, নিসর্গের প্রাকৃতিক স্বাভাবিকতা আর দৃষ্টায়ত জগতের কবিকৃত মন্তাজ। প্রকাশপূর্ব পাণ্ডুলিপি-পর্যায়ে এই বইয়ের কবিতা পড়ে মনে-হওয়া কথাগুলো অনুমোদন অথবা খারিজ করতে থেঁতো ফর্দে এক্ষণে পাঠকের অংশগ্রহণ অভিপ্রেত। কবি বিপণনপটু নন বিধায় বেনেদের পুরস্কার হয়তো জুটবে না এই বইয়ের ভালে, কেবল পাঠকের প্রণয়সূত্রে এই বিহঙ্গ অনেকদূর উড়বে এই নীলিমায় এই নিরাধারা মানুষের সংসারে। এই বিশ্বাস, কবির ও কবিতার উপরে এই বিশ্বাস, সহসা টুটবার নয়। আশার কথা, ক্রমে, পাঠক জাগছে। একটু-একটু করে জাগছে কবিতায় বাংলাদেশখণ্ড ক্রমশ।

৫.

অত্যন্ত বাজে একটা ধাতব টেক্সচারের গ্র্যাফিক প্রচ্ছদ নিয়া আবির্ভূত অত্যন্ত ভালো কলব ও কলেবরের কিছু কবিতার চমৎকার আকৃতিক বই ‘থেঁতো ফর্দ’। খুব বেশি নয়, আঠারোটা কাব্যিক উদ্ভাসনের ঘটনা প্রায় তিনফর্মা বইয়ের ভূর্জপত্রসদৃশ প্রত্নধূসরাভা পাতায় লিপিবদ্ধ করা; আর, তার মধ্যে শেষেরটা নামকবিতা, থেঁতো ফর্দ, সাবলীল অন্তর্লীনতার আশ্চর্য উৎসার, পঁচিশ টুকরা আলাদা অথচ সন্নিবিষ্ট কম্প্যাক্ট কবিতা। বাবুলের কবিতার বইগুলায়, প্রায় প্রত্যেকটায়, সিরিজ ক্রমাঙ্কযুক্ত কবিতামালার সমাহারে এক বা একাধিক লহরির কবিতা পাওয়া যায়। এই বইটায় যেমন সতেরোটা আলাদা ডাকনামের কবিতা পাঠ করবার উপান্তে, শেষে, একটা আলাদা বিভাজিকা পাতার আওতায় ‘থেঁতো ফর্দ’ নামধেয় লম্বা মালার আকার পরপর পঁচিশ সংখ্যক কবিতার একটা পার্ট লভ্য। লম্বা কাব্যাংশটুকু পড়তে বেজায় শান্তি ফিল হয়। আশ্চর্য প্রশান্ত মনের কিছু মনোলগ। মনোবীক্ষণ। শুধু এইটা মার্ক করে রাখব যে একক কবিতা আর সম্মেলক কবিতাপ্রবাহ উভয়েরে প্রাকরণিক ডৌলগড়ন বা ভাবদ্যুতি বিভাব্যঞ্জনায় পৃথক করা যায় না। কাজেই, বইটায় ইন টোটাল কবিতা আঠারোটা ভাবতে যেমন পারি তেমনি সতেরো যোগ পঁচিশ ইকুয়্যাল টু বিয়াল্লিশও পারি, ঠিক তদ্রুপ ফর্দের উর্ধে যেয়ে এ একটাই কবিতা ভাবলেও ন দোষায়। বাবুলের অন্যান্য কবিতাবইয়ের ক্ষেত্রেও কথাটা প্রামাণ্য। প্রত্যেকটা কাব্যটুকরার আলাদা নামকরণ সত্ত্বেও মনে হয় একজন কবির ব্যক্তিত্ব বহনকারী একটা আস্ত অখণ্ড কবিতাই তো পড়ছি। মিথ্যা নয়। যে-কোনো যুগের জেনুয়্যিন কবিদের বেলায় এই জিনিশ লক্ষ করব। অখণ্ড মণ্ডলাকার এক অনির্বচনীয় অথচ অনুবোধ্য ভুবনের দুয়ার ফজলুররহমান বাবুলের কবিতায় যেন খুলে যায়, আশ্চর্য সরসতায়, প্রিস্টিন পিউরিটি নিয়া বাবুলের ভেষজ-বনস্পতিনিঙড়ানো কবিতারা পাঠকের অপেক্ষায় আশিগ্রাম ব্রাউনিশ পাতায় নিরাপদ তন্দ্রায় কাল কাটায়।

৬.

ফজলুররহমান বাবুলের কবিতাবইয়ের প্রকাশধারাবাহিকতায় পঞ্চম খণ্ড ‘জন্মতীর্থভূমি’। তিন ফর্মা না হলেও দুই কি আড়াই ফর্মা টানা একটা পার্ট বাই পার্ট প্যজ দিয়া আঁটানো কবিতা। কাব্যের একটা আগপ্রকল্পিত পটভূমি শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট হয়। দেশাত্মবোধক কাব্য। গোটা পাঠ শেষে সেই শিরোনামবিকিরিত পট ও প্রেক্ষা টায়ে টায়ে মিলে যায়। এইটা দেশমাতৃকারে কেন্দ্রে রেখে লেখা। বাবুলের কবিতার শব্দবিথার আর কণ্ঠস্বরটা পাওয়া যায় এখানে। একটা এপিকের টোন বা বিস্তার দিতে একদম গোড়ার লাইনেই এক কথকের বা ন্যারেটরের হাজিরা আন্দাজ করি কবির প্রকল্পিত। বয়স্ক, ন্যুব্জ, কণ্ঠ শুনে মনে হয়; যে-কথক অক্লান্ত কথা বলে চলে তার সম্মুখস্থ আগন্তুককে কখনো বাপু কখনো বা’জান সম্বোধনে। এই সম্বোধন সস্নেহ, অপত্য মমতার। বৃদ্ধের টাইপ অনেকটা ত্রিকালদর্শী ধারণার নিকটবর্তী। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নিয়া যান আমাদেরে এই ত্রিকালদর্শী বৃদ্ধ তথা আমাদের কবি। বাপু সম্বোধনের বুকিশ একটা সাউন্ড কর্ণপীড়নকর মনে হলেও বা’জান সম্বোধন সাউন্ডস বেটার। যদিও বাপু সম্বোধনটাই রিপিটেডলি ফিরে ফিরে আসে। কেমন যেন মহাত্মা গান্ধি ক্যারেক্টারটার কথা মাথায় এসে যায়। কিন্তু এই মনে-হওয়াটা আদৌ অভিপ্রেত নয়। কবিতার রস পেতে বাধাগ্রস্ত হতে হয় এই সম্বোধনের কারণেই। দীর্ঘ এই বর্ণনায় ক্লান্তি আসে, একটানা চাকচিক্যহীন শান্ত স্তোত্রপাঠে বেশিক্ষণ মন ধরে রাখা যায় না। প্যারা বা স্তবকগুলার ফাঁকে ফাঁকে একসময় সিনেমার এন্ডিং আন্দাজ করে ফেলা যায়। কে আর আগাগোড়া সিনেমা দেখতে চায় আগেভাগে স্পয়লার পেয়ে গেলে?

ক্যারেক্টারাইজেশন কবিতার এসেনশিয়্যাল শর্ত নয়, যেমন ছোটগল্প বা আখ্যান রচনার সাধারণ শর্ত, কিন্তু কবিতায় কথক ক্যারেক্টার আনয়ন অবধারিত না হলে অ্যাভোয়েড করা ভালো। কবিতা যখন পড়ি তখন এমনিতেই নিরুল্লেখ থাকলেও কথক একজনকে আমরা কল্পনা করে নিই। এই নিরুল্লেখ্য কথক বা অ্যাঙ্কর স্বয়ং কবি। তিনিই দি আল্টিমেইট পথদ্রষ্টা পাঠকের জন্য। তদুপরি গল্পআখ্যানের ন্যায় ন্যারেটর কবিতায় প্রেজেন্টেড হলে কবিতাটা ফাংশন্যাল বা আনুষ্ঠানিক শোনায়। তা কখনও কখনও কবিরই অভিপ্রেত হয়তো। তবে এই দীর্ঘ কবিতার পুনরাবৃত্ত সম্বোধনগুলা পাঠকালে আমি মনে মনে অমিট করে দেখেছি ভালো শোনায়।

‘বলি, আরে, এদ্দুর এসেছ তুমি! এতদিন পরে, এইদিকে!’ এই বিস্ময়, আলতো জিজ্ঞাসা, এই অকস্মাৎ অবধানবাক্য প্রক্ষেপণের ভিতর দিয়ে এই দীর্ঘযাত্রা কাব্যের শুরু। অব্লিভিয়ন থেকে দেশ ফেরানোর গল্প। স্বদেশ। কবির জন্মতীর্থ। স্বদেশের ইতিহাসের একটা আবছায়া রেখা পাঠ করি বৃদ্ধজনোচিত প্রগাঢ় সেই পিতামহপ্রতিম কথকের স্মৃতিনিঙড়ানো বর্ণনায়, প্রাজ্ঞ মমতায়, ‘এই তো সেই বৃক্ষ, এই সেই জন্মজমি। / একদিন এখানে কি বীজ বপন করেছিল কেউ? / ভুলে গেছ কি সেই নদীর কথা— / চাঁদ হেসে উঠত যার স্রোতের উপরে? / আর, এটা কেমন ভুলে যাওয়া— / যদি আর মনেই পড়ে না কোনওদিন?’ কবিতায় প্রাজ্ঞটি কথা বলেন এইভাবে। এইভাবে, ফ্র্যাঙ্কলি, কথা বলেন কবি ফজলুররহমান বাবুল। সমস্ত কবিতায়। তার গলাটা চিনা যায়। আমি চিনি। প্রিস্টিন কোয়ালিটি ভয়েস। ‘বাপু, ওদিকে এক অরণ্য ছিল না? / আর—এদিকে এক বড়োসড়ো দিঘি? / আজ ঝাপসা হয়ে আসে আলো / অনবদ্য কত স্মৃতির আড়ালরেখাও / আর দেখা যাচ্ছে না ভালো…’ কবিতাটা পাঠককে টেনে নেবার, সামনের দিকে এগিয়ে নেবার, সমস্ত রিজোন্যান্স নিয়া হাজির। শুধু যে-দেশটা আছে এখানে, যে-এলডোরাডো, স্মৃতিসত্যায়িত ভূখণ্ড, এ যত গরিমারই হোক, এ এক নেভারল্যান্ড। এ দেশই নয় আর। অব্লিভিয়ন। ফলে, ফেইরি টেইলের এক সুখদ উপভোগ এই দীর্ঘকবিতা পাঠকালে পেতে পারব সবসময়। এ-দেশ মনে হয় আমিও দেখেছি, কিন্তু দেখাতে গেলে কেমন তালগোল পাকায়। এমন একটা দেশ সকল বড় কবিদের কাজে দেখতে পাওয়া যায়।

৭.

তা সত্ত্বেও, অকুণ্ঠ বলব, ষষ্ঠ প্রকাশ তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। ফজলুররহমান বাবুলের ষষ্ঠ বই, তথা প্রোক্ত সূত্রমতে শ্রেষ্ঠ, বেরোয় করোনায়। প্যান্ডেমিকের টাইমটায়। বিগিনারদের জন্যে এই বই দিয়াই বাবুলপাঠ শুরু করতে বলব। ‘তুমি তেমনই বৃক্ষ’। দুর্বিষহ বিশেষের এই নিরীশ্বর দুনিয়ায় নির্বিশেষের লীলাচার দেখতে চাইলে এই বই দি বেস্ট এপিটোম ইন দি এন্টায়ার বাংলা লিটারেচার। সেকন্ড স্টেপে বেস্ট বাবুল ইজ অ্যাভ্যাইল্যাবল ইন ‘সখিকাব্য’। কবির দ্বিতীয় পদক্ষেপ। প্রথম বই বেরোনোর পাক্কা পাঁচ বছর পরে দুইহাজারচাইরে এইটা পাঠকের দৃষ্টিসীমায় এসেছিল নওয়াজেশ আহমেদের অতুলনীয় নরম টোনের একটা নারীমুখের স্থিরচিত্র প্রচ্ছদে নিয়ে। একই ইমেইজ ব্যবহৃত হতে দেখেছি এর আগে হুমায়ূন আহমেদের মিসির আলী সিরিজের প্রথম বই ‘দেবী’-র ফ্রন্টকাভারে, এবং লাজওয়াব লাগসই স্টিল ইমেইজের প্রচ্ছদে উঠে আসাটা, আর্টিস্টিক হয়েছিল। সখিকাব্য একই ইমেইজ ব্যবহার করে ফের একটি ভিন্ন দ্যোতনা হাজির করতে পেরেছিল কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদে। দেবীতে একই মডেল পোর্ট্রেইট অ্যাঙ্গেল, সখিকাব্যে প্রোফাইল অ্যাঙ্গেলে। এই বইয়ের কবিতাগুলার নরম নমনীয় ঋজু টোনের সঙ্গে এই চিরকিশোরীস্নিগ্ধ অবয়ব অঙ্গাঅঙ্গি মিশে আছে স্মৃতিতে আমার। এইগুলা অবশ্য কবিতার ভিতরকার নয়, বাইরেকার ব্যাপার। সখিকাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে কি না জানি না, পাল্টে গেছে কি না কাভার কে জানে। ‘দেবী’-র আদি প্রচ্ছদ পরবর্তী সংস্করণগুলায় পাল্টে যেতে দেখেছি ইয়াদ হয়, কিন্তু গ্যুগল করলে সেই ইমেইজটাও দেখা যায়। সে যাক। সখিকাব্যপ্রচ্ছদ ছাড়াও বইয়ের আকৃতি চিত্তাকর্ষী চিকন হওয়ায় এই বইয়ের সামগ্রিক উপস্থাপনায় একটা আলাদা আদল ফুটেছিল।

কথা সেইটা নয়। বাবুল ফর বিগিনার্স প্রশ্নে একটা সাজেশন রয়েছে আমার। সেইটাই ছিল বলবার। বলেছি। রিপিট করব? ‘তুমি তেমনই বৃক্ষ’ প্রথমে, এরপরে ‘সখিকাব্য’, ‘থেঁতো ফর্দ’ তৃতীয়য়। ইন শর্ট, এ-ই। এরপরে এর আগের পরের যে-কোনো বই। সমস্যা নাই। কিন্তু ‘তুমি তেমনই বৃক্ষ’ ফজলুররহমান বাবুলের ম্যাগনামোপাস, কোনো ডাউট নাই আমার। এই বই নিয়া আলাপ লভ্য ‘সহজ চোখে তাকায়া থাকার একেকটুকরো মুহূর্ত’ গদ্যটায়, পাব্লিশকাল দুইহাজারবিশ, পাব্লিশড বাই গানপার ডটকম। গদ্যনাম লিখে গ্যুগল করলে অ্যাভ্যাইল করা যায় ইজিলি।

কিন্তু সখিকাব্যের এত যে প্রশংসা করলাম, তা একেবারে বেদলিল হলে কেমন দেখায় না? আমি এই কাব্যের একটা সেন্টার টোন পাই ‘এসো’ কবিতাটায়। বাবুলের কবিতাকলার তূরীয় উৎসারণ এই কবিতায় টের পাওয়া যায়। প্যারাভাগ না দেখিয়ে স্ল্যাশ দিয়ে লাইনবিন্যাস দেখিয়ে গোটা কবিতা অ্যাটাচ করে দিচ্ছি ডিস্কাশন সংবরণের স্বার্থে : “এসো, আজ স্থির কোনও বিশ্বাসের ভিতরে ডুবে থাকি, / আজকের এই মর্মবেদনা ও পরিতাপের মুহূর্তে। / এখন নিজের ছায়ায় নিজেকে দেখার দিন নয়। / পরিপূর্ণ ক্রন্দনের দিনে ডুবে থাকা যায়। / আজ ধীরে ধীরে আরও এক গভীর বেদনা উঁকি দেবে, / আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আমাদের বিমূর্ত গোঙানিগুলো। / এসো, আজ স্থির হয়ে যাই আরও… / এসো, ন্যুব্জ হয়ে যাই কিছুটা বরং। / আমাদের দুঃখবিলাসী মন বুঝেছে / মুক্তি নেই—থাকে না নতুন দিনে… মন / শুধু স্বপ্নের কাছে ছবি খোঁজে আর খোঁজে… / খুঁজবেই মন… প্রক্ষোভে বিক্ষোভে / এই মনেরই উন্মুখ বিমুগ্ধতা রয়ে যায় তার ছায়ায়— / যা আমাদের বোধ ও প্রজ্ঞার অতীত। / এ এক ব্যাপার বটে আমাদেরই ভিতরে! / এসো, আশা-নিরাশায় সৌরভে ও শূন্যতায়… / এসো, কোনও নতুন বার্তার প্রত্যাশায় এসো। / এসো, জীবনের ছায়ায়—গতির ঝড়ে— / এসো, বর্ষায় ভাঙনের ব্যূহপথে।” এইটুকু। সম্পূর্ণ। দুইহাজারপঁচিশে এসে সেই কবেকার দুইহাজারচাইরের কবিতা রেলিভ্যান্স খুঁজে পায়। টায় টায়। বাবুলের বাকপ্রতিমারা এমনই, বহু বহু দূরদুরান্তের দিনে ও দুর্দিনে এরা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। একান্ত, সন্তর্পণে। এই সময়ে এর চেয়ে বেশি আলোচনার অভীপ্সা রাখি না মনে। অভীপ্সা মানে, সোজা বাংলায়, ইচ্ছা।

৮.

আভিধানিক অনেক শব্দের আচমকা ব্যবহার ফজলুররহমান বাবুলের কবিতার কমন বৈশিষ্ট্য। অভিধানেই থাকে এমন শব্দগুলো, বড় বড় লেখকদের বইয়ের পাতায় থাকে, মানুষের মুখে এগুলো কোনোদিনই ছিল না। আভিধানিক জীবন তাদের। অভিধানে জন্ম অভিধানে বাস। উপরের অনুচ্ছেদে এমন একটা শব্দ বলে এলাম মাত্র। অভীপ্সা। আরও অনেক এমন শব্দ আমরা ব্যবহার করি লিখনকালে, যেগুলো মুখে আমরা সাধারণত বলি না বা মাথায়ই আসে না বলার সময়। বাবুলের কবিতায় এমন শব্দাবলির প্রাচুর্য লক্ষ করার মতো। অনায়াস অচেষ্ট এসে যায় হয়তো। কবিতার কবিতাত্ব খর্ব হয় না তাতে, অবশ্য; চোখে একটু লাগে, এই যা।

তাই বলে কবিতাগুলি কেতাবি শোনায়, তা নয়। আশঙ্কা ছিল বুকিশ হবার, কবির অব্যাখ্যেয় কিমিয়ায় টেক্সটগুলি ক্লিশে শোনানোর উল্টো সতেজ সপ্রাণ শোনায়। বাবুলের কবিতায় একটা ন্যাচারাল নায়্যিভিটি থাকায় এইসব আশঙ্কা শেষমেশ অমূলক হয়ে যায়। নায়্যিভিটি জিনিশটা যে-কোনো সময়ের কবির জন্যে যেমন সম্পদ, তেমন আপদও। ফজলুররহমান বাবুলের কবিতায় কান পাতলে ন্যাচারাল এক নায়্যিভিটির রেলেন্টলেস নহবত শোনা যায়। এবার অনুচ্ছেদান্তরে যাব।

৯.

কবির ‘দীর্ঘ ঘুমের পরে’ শীর্ষক অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক বইয়ে যে-ঘুমের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, দ্বিসহস্রচব্বিশে, এই ঘুমকে এর আগেও কবির কাজে দেখতে পেয়েছি খিয়াল হয়। দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে সেইটা তার থার্ড ওয়েইভ, তৃতীয় তরঙ্গ, ‘সপ্তস্ফুট’ বইয়ের একদম আরম্ভ ‘কুয়াশাগ্রস্ত কথাবার্তা’ কবিতায়। বাইশটা পার্টে, একেক অঙ্কে এবং সংখ্যায় ইন্ডিকেইট করে, এই দীর্ঘকায় কাব্যপ্রবাহটি নির্মিত। পয়লা স্ট্যাঞ্জায় যেই ঘুমের প্রসঙ্গ, কুয়াশাগ্রস্ত কথাবার্তায়, প্রলম্বিত লয় নিয়ে সেই ঘুমটি লেগে থাকে কবিতাটার শেষ স্তবক পর্যন্ত। চুম্বকাংশ উদ্ধৃত করতে গেলেও পুরাটার প্রতি ইনজাস্টিস হবে, কেবল শুরুর অংশবিশেষ করি : “অবশেষে সূর্যাস্তের পরে কুয়াশা লিখি… / আমরা দেখেছিলাম শেষ সূর্যোদয়— / কোনও এক অন্ধ-রাত্রির পায়ে নিবেদিত / নিঝুম মধু-ঘুম সেরে ওঠার পরে… / অবশ্য আগেও আমরা ঘুমিয়েছি বহুদিন / তপ্ত কিংবা হিমেল হাওয়ায় একলা-ঘরে” … এরপর আর উদ্ধৃতি দীর্ঘায়িত না করে এর বাকি সাড়ে-একুশ খণ্ড পড়ে গেলে দেখতে পাবো ফজলুররহমান বাবুলের কবিতার পরিচিত অনুষঙ্গগুলি।

আবহমানের সঙ্গে বর্তমানের বিবাহ সংঘটন যদি কবিতাকলার নিত্যকার কাজ হয়ে থাকে, এই ‘দীর্ঘ ঘুমের পরে’ শীর্ষক বইয়ের কবিতামালায় কাজটা আশ্চর্য কুশলতায় নিষ্পন্ন হয়েছে দেখতে পাবো। অত্যন্ত অনির্বচনীয় ও অনায়াস এই নিষ্পাদন। মনে হয়, গাছে নয়া পাতা ছাড়বার মতো স্বতঃস্ফূর্ত শোভায় এই পঙক্তিকিশলয় একাদিক্রমে একত্রিত হয়েছে এক অখণ্ড মণ্ডলাকার কাগুজে পুস্তিকায়। এ এমন আবহমান, যেখানে একটুও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অতীতকীর্তনের কোলাহল নাই, আছে মানবেতিহাসের ক্ল্যাসিক উপাদান যথা আকাশবাতাসপানিবৃক্ষতরু প্রভৃতির আবাহন ও অনুস্মরণ; জ্যোৎস্নায় যেমন প্রকৃতিনিসর্গের সকল আকৃতি ঝরে যায় বলে মনে হয়, এখানকার এই কবিতামালায় সেই নিরাকৃতি নির্ঝরের আস্বাদন আঁজলায় নেয়া যায় যেন। কবি এখানে নিমিত্ত মাত্র, কবিতাগুলোর নির্মাতা নন, মনে হয়। নির্মাণের বড়াই নিয়া বাংলাদেশের কবিতা আখেরে যেদিকে গেল, বলার অপেক্ষা রাখে না যার বৃহদাংশ পশ্চিমবঙ্গানুবর্তন, বর্তমান বইয়ের লেখামালা সেই বদনাম থেকে অবিশ্বাস্য সহজতায় মুক্ত রইল পারল। কবিদের নিজস্ব জগৎ/ভূখণ্ড আবিষ্কারের নামে যে-স্থানিকতার সংকীর্ণ চর্চায় আর ভাষাব্যায়ামের চতুরতায় আবিল ও অতি বিড়ম্বনাকর হয়ে উঠেছিল গত কয়েক দশকের কবিতা, এইখানে এসে এক অভাবিত প্রস্থান লক্ষ করা যাবে এই কবিতামালায়। নিজত্ব ও পরত্ব ভুলিয়ে দেয়া আবিশ্ব পর্যুদস্ততায় এক আদিম কবিস্বর এখানে লভ্য। বর্তমানতার সঙ্গে আবহমানতার বিচ্ছেদ ঘটানোকে যেখানে কবিতাকলার রাহসিক কিমিয়া হিশেবে এদেশের কোবিদগণ প্রচার করে গেছেন ভুলভাবে, এই কবিতাগুলো অনুরূপ অজস্র প্রচারণায় আশ্চর্য পরাঙ্মুখ রইতে পেরেছে। এ-আবহমান খণ্ডিত নয়, চিৎকৃত নয় এ-বর্তমান; এ এক সমাহিত সন্দর্ভ, উদবোধন মহাসময়ের। দুইহাজারচব্বিশে এসে এই দীর্ঘ ঘুমের পরেকার পদাবলি নিবিষ্ট কবিতাপাঠকের কদর পাবে, যেমন কদর পায় তীব্র খরায় বৃষ্টিছিটা পান্থজনের কাছে। এ-ঘুম কবিচয়িত, সচেতন, অনবধান নয়। এর পূর্বাপর পরখিতে এইবার দরকার প্রণম্য পাঠকের অংশগ্রহণ শুধু।

একটা আশ্চর্য রইদে ধোয়া পানির স্বচ্ছ সরসতা আস্বাদ করা যায় তার কবিতায়। এই কথা আগেও বলেছি নিবন্ধের কোনো একটা জায়গায়। রিপিট করছি যে-কথাটা বলি নাই তা বলতে। সে-কথাটা হচ্ছে, ফজলুররহমান বাবুলের কবিতায় পানি নাই। কিন্তু জল আছে। যেমন তার কবিতায় গাছ নাই। বৃক্ষ আছে। এবার ভ্রান্তি নিরসনকল্পে বলি, বৃক্ষ ছাড়া গাছও তিনি ব্যবহার করেন কবিতায়, বিস্তর জায়গায় জলস্থলে পানি। কিন্তু, লক্ষ করি, তিনি বৃক্ষ জল প্রভৃতি কিসিমের কাব্যিক শব্দাবলি প্রেফার করেন গাছ পানি কিসিমের শব্দাবলির চেয়ে। এইটা মার্কেবল ঘটনা বাবুলের কবিতায়। একটা কাব্যিক অভ্যস্ততার আবরণ জড়ানো থাকে কবিতাগুলার উপস্থাপনায়। এর ফলে তার কবিতা পড়ার সময় মনে হয় সাহিত্য পড়ছি। নিটোল নিরালা সাহিত্য। ধ্রুপদী রিজোন্যান্স। সমার্থক দুই শব্দের নুয়ান্স দেখানো হয় না যদিও। অনাদিকালের ক্ল্যাসিক শিল্পের ঘ্রাণ বজায় রেখে এই কবি নিজের আধুনিকতা হাজির করেন। ফলে একটা সাবেকিয়ানা তার কবিতার রক্ষাকবচ। নৈসর্গিক শান্ত সাবেকিয়ানা। ক্ল্যাসিক বলি নির্দিষ্ট যে-চিহ্নগুলোকে, পপ নয়, সেগুলিই ডিল করেন ফজলুররহমান বাবুল তার কবিতায়। এর ফলে এক অতলান্ত স্থৈর্য, হুড়াতাড়া-নাই স্থিরতা, সবসময় তার কবিতায় লভ্য। অনল, অন্বেষা, প্রতত, প্রতীতি, প্রোথিত, প্রোজ্জ্বল প্রভৃতি সিরিজের শব্দ কবিতায় জায়গামতো বসে এই কবির ভুবন গড়ে তোলে। এই ভুবনে কবির অধীত বইপুস্তকের শব্দাবলি নির্বিঘ্নে এসে বসতে পারে যতটা, প্রাত্যহিকের ততটা নয়। একেক কবির প্রবণতা একেক রকম, কাজেই, এগুলো কবির প্রবণতাগত বৈশিষ্ট্য।

১০.

ফজলুররহমান বাবুলের কবিতায় একটা আলগ শব্দসম্ভার পাওয়া গেলেও কোনো বিশেষ প্রকারের শব্দব্যবহারের প্রায়োগিক প্রবণতায় তাকে পাওয়া যায় না। আর তার কবিতায় সেই অর্থে হেঁয়ালি নাই, হেত্বাভাস বা ফ্যালাসি নাই, মিথ নাই মিথিফিক্যাশন নাই, বিমানবিক বুদ্ধির চটকদারি দীপ্তিটাও নাই। দীপ্তির আগে চটকদারি বিশেষণ যুক্ত হলে যে-এনলাইটেনমেন্টের দেখা পাওয়া যায় এবং তজ্জনিত যে-প্রতারণা, বাবুলের কবিতায় তা নাই। ফলে, এসবের ফ্যাশনের ভরা মরশুমে, ফজলুররহমান বাবুলের কবিতারা পাঠকেরে অ্যাবাউট টার্ন খাড়া করায়। পাঠক লক্ষ করে, এক অগাধ অথৈ বিশেষের বাজারে বসে এই কবিতা আগাপাশতলা-নাই নির্বিশেষের দিকে নিত্য ধায়। পাঠকেরে নিয়া যায় সেই নির্বিশেষের ঠিকানায়। আলতো রঙে এবং আরও আলতো রেখায়—প্রায় রেখাহীন বলা যায়—এই কবিতারা আঁকা।

গাছ, ধরা যাক, একটি প্রিয় উপকরণ বা উপাদান, কবির। ফজলুররহমান বাবুল গাছ সরাসরি সারার্থ ধরে প্রেজেন্ট করেন কবিতায়। বিশেষ নামের কোনো গাছ নয়, নির্বিশেষ গাছ। অর্জুন নয়, নাগলিঙ্গম নয়, কৃষ্ণচূড়া কদম নয়, গাছ। অনুভূতির আদি আদলে প্রেজেন্টেশন। অর্নামেন্ট পরানো তো দূর এমনকি নামটাও তখন অতিরিক্ত উপরচাপানো মনে হয়। বাবুলের কবিতায় তাই ফুল কেবল ফুল হয়েই নিজের ফুল্ল অবস্থান হাজির করে। শেফালি ক্রিসেন্থিমাম নয়, গাঁদা বা গোলাপ নয়, নিরঙ্কুশ নির্নাম ফুল। পাখি, টিয়া বা ডাহুক নয়। আকাশ। বাতাস। রোদ। প্রচুর রোদ্দুর। রৌদ্রজাত জগৎ। রৌদ্রস্ফূর্ত শব্দচিত্ররাশি। নির্বিশেষের এক অশেষ নৌকা বাবুলের অবদান, বহমান বাংলা কবিতায় বাবুলের খাস কন্ট্রিবিউশন। তুমি কী বিবেচনা করো তা আমি জানি না, আমি ঠিক তা-ই বিবেচনা করি।

নিঃশেষ হবার আগে বলি, আন্টিল দুইহাজারপঁচিশ, ফজলুররহমান বাবুলের কবিতাবই রিলিজ হয়েছে সাতটি। সিন্ধু। তারার অন্ধকার। সব বই ধরা আছে হেন বই রিলিজ হয়েছে তার ভেরি রিসেন্টলি, পঁচিশের এপ্রিলে, নাগরী পাব্লিশিং হাউস থেকে। কবিতাসংগ্রহ। মনোলোভা কাভারের পেপারব্যাক। বইনির্মাণগত নন্দন বিবেচনায় এই বই দৃষ্টি ও মন দুইটাই কাড়ে। একইসঙ্গে। এছাড়া তার আরও দুইটা বই আছে, কবিতার, ‘শূন্যপাতাদিন’ ও ‘সাঁইত্রিশ দেউড়ি’, দুইটাই সিলেক্টেড কবিতার, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বেরোনো, কবিরই সিলেকশন। প্রবন্ধের বই দুই ‘কবিতার পথে’ ও ‘ভাষামুখী নিবন্ধ’। সম্পাদনা করেন কাগজ ‘ঋতি’। তিন দশকেরও বেশি দিন হবে এই কাগজটি তিনি বের করছেন। দশ নম্বর সংখ্যাটি চলতি বছরে, এপ্রিলে, বেরিয়েছে। এ-ই, ইন সামারি, দি পোয়েট ফজলুররহমান বাবুলের ভুবনদারি।

জাহেদ আহমদ অগাস্ট ২০২৫

প্রচ্ছদচিত্রের কবিপোর্ট্রেইটের স্থিরচিত্রী আলফ্রেড আমিন। অন্য সমস্ত ছবি কবির ফেসবুকচিত্রশালা থেকে, শেষ ছবিটা থার্ডলেন ওয়েবম্যাগ থেকে, এনে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।—গানপার

গানপারে ফজলুররহমান বাবুল

- ফুলঝরি - February 4, 2026

- উইথ অ্যাপোলোজিস টু ইদম শাহ - February 3, 2026

- দ্য পোস্টম্যান - January 26, 2026

COMMENTS