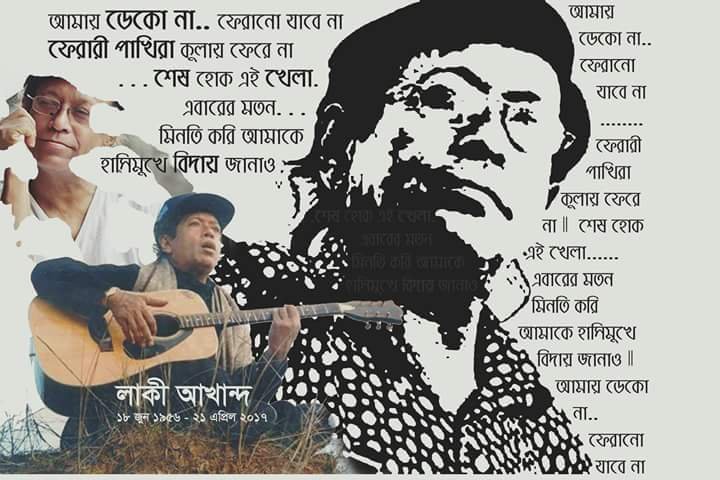

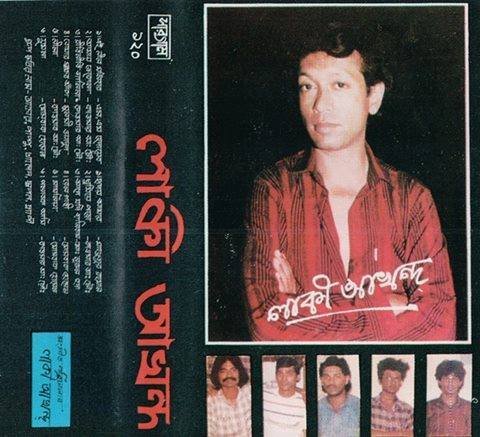

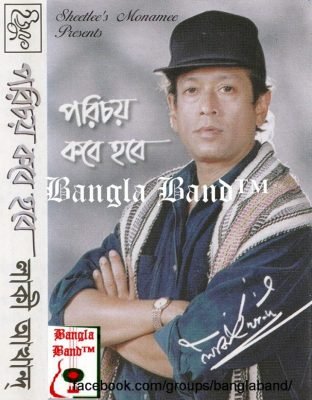

[এই সাক্ষাৎকার আবিষ্কার ও পুনঃপ্রচার করার মধ্য দিয়া ‘গানপার’ শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছে বাংলাদেশের পথিকৃৎ পপমিউজিশিয়্যানদের একজন লাকী আখান্দকে। ক্যান্সারের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুঝে শেষে ২১ এপ্রিল ২০১৭ লোকান্তরিত হয়েছেন লাকী। জীবনের ষাটবছর সীমায় লিপ্ত ও তৎপর থেকেছেন মিউজিক কম্পোজ করা, গাওয়া এবং নবীন বাংলাদেশের আধুনিক সংগীতোন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আগাগোড়া। লাকী এবং হ্যাপী সহোদরদ্বয় মিলে বেশকিছু উত্তীর্ণ সুর ও সংগীত সৃজন করেছেন যা কালের বিচারে পাঁচটি দশক উজিয়ে এসে এখনও আজও সমান লোকপ্রিয়। ধূমকেতুর ন্যায় দেখা দিয়া হ্যাপী বিদায় নিয়েছিলেন সাতাশবছর বয়সেই, সেই ট্রমা কাটায়ে উঠতে লাকী দীর্ঘদিন মিউজিকসিন থেকে দূরে ছিলেন। নব্বইয়ের মাঝভাগে ‘হ্যাপী টাচ’ নামে একটা ব্যান্ড ফর্ম করেন লাকী এবং মিউজিক শুরু করেন পুনরায় পুরো উদ্যমে।

এই সাক্ষাৎকারটা আমরা টাইপ করে রেখেছি তিনমাস আগে। এর মধ্যে সাইট গোছানোর কাজ চলছিল ঢিমেতালে। ডেইলি নিউজপেপারগুলোতে লাকীর রোগশয্যাপরিস্থিতি নিরিখ করে শঙ্কায় ছিলাম অমোঘ অঘটনের। কিন্তু অভিপ্রায় ছিল ‘গানপার’ যাত্রাশুরুর দিনে লাকী আখান্দ বিষয়ক একটি পৃথক ফোল্ডার করা যাবে যেখানে এই ইন্টার্ভিয়্যু ছাড়াও রইবে আরও কিছু মূল্যাঙ্কন। সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল পুনঃপত্রস্থ কথাচারিতাটা নিয়া জ্ঞাতব্য কতিপয় রিমার্কের। কিছুই শেষমেশ করা গেল না। ‘গানপার’ থেকে সেভাবে ট্রিবিউট জানানো সম্ভব হলো না আজীবন সংগীতোপাসক এই শিল্পীটিকে। এ-যাত্রা গোছানো শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সম্ভব না-হলেও ‘গানপার’ চেষ্টা করছে অচিরে এই শিল্পীর যথাসাধ্য আদ্যোপান্ত নিয়া এক/একাধিক রচনা সংগ্রহণ ও নিবেদনের।

মনে রাখতে হবে যে এই সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছিল দুইদশক আগে। এর মধ্যে হ্যাপী বা লাকী কারোরই মিউজিক নিয়া আলাপের অন্তর্তাগিদ ততটা নাই যতটা আছে দীর্ঘবিরতি থেকে ফেরা লাকীর কিছু ক্ষোভের প্রকাশ। ফলে, মিউজিকের অন্তর্গত খোঁজতালাশ নয়, এখানে পাওয়া যাবে একটা-সময়ের মিউজিকবিজনেসের অব্যবস্থিত পরিবেশের দেখা। সাক্ষাৎকারে বেশকিছু ব্যক্তিনাম উচ্চারণ করে লাকী অকপট দার্ঢ্য সহকারে সেকালের পরিস্থিতির বিবরণ রেখে যেতে চেয়েছেন। গত বিশবছরে এই সিচ্যুয়েশন নিশ্চয় চেইঞ্জ হয়েছে। কিংবা হয়েছে নাকি হয় নাই তা খানিকটা আলাপের মওকা পাওয়া যাবে এই ইন্টার্ভিয়্যুসূত্র ধরে। বেশ বিস্তারে এই ইন্টার্ভিয়্যু গৃহীত হয়েছে, এবং এইটা ফানমেইকিং আইটেম নয় কোনো বিবেচনাতেই। বিগত পঞ্চাশবছরের বাংলাদেশে আধুনিক সংগীত সৃজনের ও প্রোমোশনের যা-কিছু তৎপরতা, চেষ্টাচরিত্তির, তার যথাসম্ভব আর্কাইভ রাখতে চায় ‘গানপার’ পর্যালোচনামূলক নতুন রচনা আবাহন ও প্রচারের পাশাপাশি।

ইন্টার্ভিয়্যুটা ছাপা হয়েছিল ১৯৯৮ সনের পাক্ষিক আনন্দভুবনের ‘সারেগারে’ বিভাগে। এর শীর্ষক ছিল ‘আত্মমগ্ন এক অভিমানী’। শিল্পীর নামের স্পেলিং রচনাশীর্ষে এবং রচনার অন্তর্গত অন্যান্য কয়েক জায়গায় ‘লাকী আখান্দ’ মুদ্রিত হয়েছে সেই পত্রিকায়। ইন্ট্রো ও কনক্লুডিং বক্তব্য সমেত তথা প্রারম্ভিকাভাষ্য ও প্রস্থানভাষ্য সহ গোটা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন সৈয়দ ফারহাদ, যিনি অধুনা-প্রকাশ-বন্ধ সেই পাক্ষিকের ডেস্কে এমপ্লোয়ি ছিলেন। পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি এবং তৃতীয় বর্ষশুরু সংখ্যায় একটি বিশেষ আয়োজন হয়েছিল পত্রিকাজন্মদিন উদযাপনের; সেখানে পত্রিকাসংশ্লিষ্ট স্টাফমেম্বার সবার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ছাপা হয়েছিল ‘আত্মপ্রতিকৃতি’ শিরোনামের একাংশে। সেই পরিচয়লিপি থেকে জানা যাচ্ছে লেখকের পুরো নাম সৈয়দ ফারহাদ তুষার। উদ্ধৃতি দিচ্ছি, “বিচিত্রার কাভারের চাঞ্চল্যকর মডেল থেকে একসময়ে ঢাকার সর্বাধিক আলোচিত যুবকদের একজন ছিলেন। দীর্ঘদিন প্রবাসে থেকে এখন আবার রেডি টু টেক অফ।” কথাগুলো লেখা হয়েছিল ১৬ মে ১৯৯৮ আনন্দভুবন সংখ্যায়। সাক্ষাৎকারগ্রাহীর হালফিল আমরা জানতে পারি নাই।

প্রিয় সংগীতসমুজদার শ্রোতা ভাইবোনবন্ধুরা, আসুন, লাকী আখান্দের কথাচারিতায় আমরা প্রবেশ করি এইবার। — গানপার]

লাকী আখান্দ ইন্টার্ভিয়্যু ১৯৯৮

সৈয়দ ফারহাদ গৃহীত

ও

আনন্দভুবন ২-বর্ষ ১৯-সংখ্যায় প্রকাশিত

আত্মমগ্ন অভিমানী

এই আমরা যারা আধুনিক বাংলা ব্যান্ডসংগীত শুনে আসছি ছেলেবেলা থেকে, আমাদের কাছে লাকী আখান্দ অত্যন্ত পরিচিত একটি নাম। লাকী আখান্দ যখন তার কথা ও সুরের মায়ায় আমাদের বাঁধতে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন অনেকেরই অ্যাডোল্সেন্স বয়স। কৈশোর-উত্তীর্ণ কচি মুখে হাল্কা দাড়িগোঁফ। লাজুক-উৎসাহী চোখে পাশের দোতলা বাড়ির গোলাপী ওড়নাপরা মেয়েটার দিকে তাকাতে শিখে গেছি। হাল্কা শীতের সন্ধ্যায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে, রেকর্ডারে লাকী আখান্দের ‘এই নীল মণিহার — এই স্বর্ণালী দিনে’ শুনতে শুনতে জানালার ফাঁকে গোলাপী ওড়না দেখে আমাদের পুলক জেগেছে আর এভাবেই ধীরে ধীরে লাকী আখান্দকে অজান্তে বেড়ে উঠতে দিয়েছি আমাদের স্মৃতির সাথে, প্রেমের সাথে, স্বপ্নের সাথে। লাকী আখান্দ আমাদের সুখের দিনে হারিয়ে-যাওয়া কেউ। লাকী আখান্দ আমাদের নস্টালজিক করে দেন। আমরাও খুব স্মৃতিকাতর হই — কারণ দীর্ঘদিন লাকী আখান্দ আমাদের মধ্যে থেকেও নেই। এই সময়ে, যখন ব্যান্ডসংগীত অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম, তখন কেমন আছেন লাকী আখান্দ? কী করছেন? মিউজিকশিল্প নিয়ে তিনি কি ভাবছেন? দেবার মতো আর কিছুই কি নেই লাকী আখান্দের? এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতেই মুখোমুখি হওয়া।

মিউজিকের প্রতি আপনার আগ্রহ এল কিভাবে?

আসলে ব্যাপারটা হয়তো জেনেটিক। বাবা-মা দুজনেই গান করতেন। বাবা যেমন গাইতেন তেমনি ভালো যন্ত্রীও ছিলেন। বাবা গাইতেন অল ইন্ডিয়া রেডিওতে আর মা গাইতেন রেডিও পাকিস্তানে। ফলে বাড়িতে পরিবেশটাই ছিল অন্যরকম। তাছাড়া আমার বাবার পৈত্রিক সূত্র ধরে, আমরা [আখান্দজাদে বংশজাত] বংশপরম্পরায় মিউজিক, কালচার, এডুকেশন — এসবেই ছিলাম।

যদিও সত্তরের দশকেই একজন গায়ক ও সুরকার হিসেবে আপনার উত্তরণ, তবুও এ-রকম অস্থির এক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও আপনার গানে আমরা কোনো রাজনৈতিক সচেতনতার ছোঁয়া পাই না। আপনার গান অনেক বেশি সেন্টিমেন্টকেন্দ্রিক, পার্সোন্যাল, কেন?

স্বাধীনতাসংগ্রামের সময়, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপক্ষে যে-সেন্টিমেন্ট ছিল তার হয়ে গান করেছি। কিন্তু রাজনৈতিক সচেতনতা মানে যদি বৈপ্লবিক গান হয়, যেমন নজরুলের ‘কারার ঐ লৌহকপাট’ বা এ-জাতীয় গান, সেক্ষেত্রে এটা পরিস্কার করে বলি, স্বাধীনতা আর বিপ্লব এক জিনিশ নয়। আমাদের দেশে … রেভোল্যুশন ইন রিয়েল সেন্স … সে-অর্থে কোনো বিপ্লব আসেনি। আমি স্বাধীন বেতার বাংলায় গান করেছি। ২৫ শে মার্চ রাতে টিভিতে পাপিয়া সারোয়ার আর আমি শেষ প্রোগ্রাম করি। কাজেই সে-সময়েও আমরা গান করেছি। আমাদের দেশে সত্যিকার অর্থেই যদি কোনো বিপ্লব ঘটে যেত তাহলে ’৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা পাওয়ার পর আমাদের এ-দুর্দশা হতো না। এই স্বাধীনতা আমাদের আলাদা একটি নেশন হিশেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, নতুন পরিচয় দিয়েছে, জাতিসংঘে আমাদের সদস্যপদ মিলেছে ঠিকই; — কিন্তু মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটানোর, বাকস্বাধীনতার, রাজনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তার কোনো পথ মেলেনি। কালচারের কোনো উন্নতি বা প্রগতি হয়নি। আর্থিক নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা তো মেলেইনি, উল্টো মানুষের জীবনযাত্রার মান আরো নিচে নেমে গেছে।

এখনকার গানের সাথে ’৭০-’৮০র দশকের গানের পার্থক্যকে আপনি কোন চোখে দেখেন?

তখনকার গানবাজনা বা মিউজিক শিল্প হিসেবে অনেক হেল্দি ছিল। তখনকার গানে আর্ট জিনিশটা টের পাওয়া যেত, বোঝা যেত। তখনকার গানে শিল্পের প্রতি গভীর ডেডিকেশন ছিল। গানের কথা ও সুর ছিল আরো মেলোডিয়াস। তখনকার গান অনেক বেশি আত্মনির্ভর, সফ্ট।

এখনকার ব্যান্ডসংগীতে এবং আধুনিক বাংলা গানে আগের সেই সফটনেস্ নেই কেন?

প্রথমত প্রোপার শিক্ষার অভাব। মিউজিকে শিক্ষাই হলো আসল। কিন্তু এখন যারা ব্যান্ডসংগীত করছে তারা তো এটা পায়নি, পেয়েছে আমেরিকান হেভিমেটাল, হার্ডরক, সেক্সআপিলিং মিউজিক; ফলে এরা নিজেদের মতো যেমন হতে পারেনি, তেমনি পারেনি স্যান্টানা হতে বা অ্যাল স্টুয়ার্ট হতে। ভ্যান হেলেন-এর মতো স্টেজে ড্রাগ নিয়ে চমক তৈরি করা যায়, কিন্তু সেটা পিওর মিউজিক হয় না। আর, যাদের নকল করে বাজাচ্ছে এরা তাদের মতো কখনো হতে পারবে না।

এই ইনস্টিটিউশন্যাল শিক্ষার অভাব পূরণের জন্য নতুন জেনারেশনের গায়ক-গায়িকাদের কর্তব্য কি?

অবশ্যই ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী সংগীত আগে শিখতে হবে। ধ্রুপদী বা ক্লাসিক্যাল মিউজিক চর্চা না করলে আসলে ভেতরে গানের ভিত্তিটা তৈরি হয় না। আমরা বড় হয়েছি সেভাবেই। হয়তো সারারাত নানান মিউজিক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে গেছি। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল মায়ের গানে। মা রাগ আহীর ভাইরোঁ-তে হয়তো কোনো গান করছেন বা গুনগুন করছেন। ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় … এ-ধরনের গান … সে এক হেভেনলি ফিলিংস। চোখ খুললেই মনে হয়, কী সুন্দর এই পৃথিবী! মিউজিকের উচিত মানুষের মধ্যে এই ধরনের ফিলিংস এনে দেয়া। সংগীত এই রকমই হওয়া উচিত।

যারা ব্যান্ডসংগীত করছেন তাদেরও কি ক্লাসিক্যালনির্ভর বেজ তৈরি করা উচিত?

হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে সব রকমিউজিশিয়ানই আগে ওদের নিজস্ব ক্লাসিক্যাল মিউজিক শিখেই আসে। তারপরে এরা বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করে। আমাদের মধ্যে এই শিক্ষাটা নেই বলেই তো আজ এই অবস্থা। আমরা নিজেরা যেমন এক্সপেরিমেন্টাল সুর বা মিউজিক তৈরি করতে পারছি না, তেমনি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড থেকে ভুল জিনিশকে বেছে নিচ্ছি, মিসগাইডেড হচ্ছি। আমাদের ক্লাসিক্যাল মিউজিকে যে-শান্তি আছে, যে-আনন্দ আছে, সে-আনন্দ, আমাদের দেশের রকমিউজিশিয়ানরা ফিল করেন না। তারা নিজেরাই যদি শান্তিতে না থাকে তাহলে অন্যের শান্তির জন্যে, সুখের জন্য, গান তারা গাইবে কিভাবে? ক্লাসিক্যাল মিউজিকে কি ধরনের শান্তি পাওয়া যায়, আগে এটা জানতে হবে। একজন শিল্পীর প্রথম অঙ্গীকারই হচ্ছে শান্তির জন্যে, আনন্দের জন্যে গান গাওয়া।

রাজনীতি কিভাবে আমাদের দেশের মিউজিক শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করে?

পোলিটিক্স আসলে কোনোকিছু নিয়ন্ত্রণ করে না। নিয়ন্ত্রণ করে শুধু তার দলকে। তার পজিশন, চেয়ার, আর ব্ল্যাকমানি উপার্জন। তবে আমাদের মতো অনুন্নত, দরিদ্র, প্রায় অশিক্ষিত একটি দেশে, একটি পোলিটিক্যাল দলও সবসময় ক্ষমতায় থাকে না। যে-কোনো একটি দল ক্ষমতায় এসে বসার পাঁচ বছরের মধ্যেই নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে বিরোধীদল তাকে ক্ষমতা হতে অপসারিত করে। তারপর দেখা যায় সেই একই পুরনো সাইক্লিক অর্ডার। এসব কারণেই দেখা যায় যে ক্ষমতায় যে-ই থাকুক, সে দেশের সাংস্কৃতিক ম্যুভমেন্টকে অনুকূল সাহায্য বা পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে পারেন না।

যে-কোনো ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব কি একজন শিল্পীর শৈল্পিক প্রতিভাকে খাটো করে?

হ্যাঁ, কখনো কখনো। অনেকে রাজনৈতিক প্রচার বা যোগাযোগকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থেও কাজে লাগান। আমাদের দেশে অনেক শিল্পী আছেন — যেমন শাকিলা জাফর, ফকির আলমগীর বিভিন্ন সময়ে যারা দেশের কালচারাল মিনিস্ট্রির ক্ষমতায় থাকেন তাদের তোষামোদী করে মন্ত্রীদের বা সেক্রেটারিদের এক্সপ্লোয়েট করে, বিদেশে যায়, বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে। কালচারাল এক্সচেঞ্জের [ট্যুর] মাধ্যমে বিদেশে ডেলিগেশন মেম্বার হিসেবে যায়। দেখা যায় যে, অনেক সময় এ-রকম ডেলিগেশন টিমে শিল্পীর চাইতে কর্মকর্তার আত্মীয়, মন্ত্রীর শালী, সেক্রেটারির আত্মীয়া সুন্দরী মেয়ে, … যেমন শাকিলা সুন্দরী, তাছাড়া গানটান গাইতে পারে … কিংবা কোনো কর্মকর্তার বিশেষ বান্ধবী … যার সাথে হয়তো কোনো ইল্লিসিট সম্পর্ক আছে … তাকে হয়তো ভদ্রলোক নিয়ে গেলেন সাথে। এ-সমস্ত স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি … যত রকমের অবক্ষয়ের কাজ … ক্ষমতার অপব্যবহার … এ-সমস্ত কিছু হয় ওখানে। ফলে সঠিক শিল্পীদের আর মূল্যায়ন হয় না।

আপনি সরাসরি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও প্রচারমাধ্যম শুধু নয়, সরকারি কর্মকর্তাদেরও এ-ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। এ-ব্যাপারে আরো কনক্রিট কিছু বলুন।

তখন ১৯৭৭ সাল। ইংল্যান্ডে ব্রিস্টল ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল ফেস্টিভ্যাল হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান মরহুম জিয়াউর রহমান আমাদের পাঠিয়েছিলেন যাতে আমাদের সংস্কৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে সঠিকভাবে তুলে ধরি পাশ্চাত্যে। যাওয়ার মাত্র তিনদিন আগে আমাকে ডেকে জানানো হলো যে, “একটা ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল ফেস্টিভ্যালে যোগ দেওয়ার মতো রিহার্সেল কি দেয়া আছে?” যা-ই হোক, আমাদের জানানো হলো, “তোমার চিন্তার কিছু নেই। সবাই শিল্পকলা অ্যাকাডেমিতে — এখন রিহার্সেল হবে, চলো।” আমি বারবার একটা কথা বলেছি যে, যদি ঠিকমতো অন্তত একদিনও রিহার্সেল হয় তো আমি যাব নয়তো নয়। কারণ আমি জানি এরা সবসময় এ-রকম করে। দেখা যায় যে, কিসের রিহার্সেল — টিমে যত শিল্পী তার চেয়ে বেশি কর্মকর্তা, কর্মকর্তার শালী বা বান্ধবী — তবুও এসব চলুক আর যা-ই হোক শিল্পীদের রিহার্সেলটুকু তো অন্তত হতে হবে। শিল্পকলা অ্যাকাডেমিতে গিয়ে দেখলাম, সবাই পাউন্ড-ডলারের হিসাব নিয়েই ব্যস্ত। রিহার্সেল নিয়ে কারো কোনো ব্যস্ততা বা মাথাব্যথা নেই। তখন এসব দেখে আমি বললাম যে, আমি যাব না — কারণ মিউজিক ডিরেক্টর আমি অথচ কারোই কোনো রিহার্সেল নেই। যদি পারফর্মেন্স খারাপ হয়, যা-কিছু বদনাম বা সমালোচনা হবে, তা আমারই হবে। টিমের পারফর্মেন্স খারাপ হলে রিহার্সেলের অভাব বা অন্যান্য সমস্যাগুলো কেউ দেখবে না, বুঝবে না … সবাই দোষ দেবে আমার। পত্রিকাগুলো ব্যর্থতার সমস্ত দায়ভার আমার ওপর চাপিয়ে দেবে। আমাকেই বরাবর ওরা ব্লেম করে বেশি। কারণ আমি এর আগেও দেখেছি যে সবসময়ই আমি ব্লেমড হই। যেহেতু আমি সিন্সিয়ার এবং সিরিয়াস। আর এরা কেউই কিন্তু সিরিয়াসলি গানবাজনা করে না। আর এছাড়াও লবিং তো আছেই। বিভিন্ন শিল্পী, বিভিন্ন মহল, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, মন্ত্রী নিজস্ব লবিং মেইনটেন করেন। ফলে বিদেশে আর সুন্দরভাবে কেনো প্রোগ্রাম করা হয়ে ওঠে না। ওইবারও হলো না। ঢাকায় সেবার আমরা কোনো রিহার্সেল করতে পারলাম না। অথচ প্রয়োজন ছিল। কেননা সাবিনা ইয়াসমিন, ফেরদৌস ওয়াহিদ বা অন্যরা একেকজন একেক অ্যাঙ্গেল হতে একেক প্রেজেন্টেশনে গান করেন। যা-ই হোক, ব্রিস্টলে নেমে দেখি আমার লাগেজ মিসিং। কুয়েত এয়ারওয়েজ অফিসে গিয়ে আমি আর ফেরদৌস ওয়াহিদ কমপ্লেন লিখিয়ে আসি। কেননা আমাদের টিমের লিডারকে ঘটনা জানানোর পরও লাগেজ উদ্ধারের জন্য কোনো চেষ্টাতদ্বির তিনি করেননি। টিম লিডার ছিলেন অ্যাডিশনাল কালচারাল সেক্রেটারি মাহবুব তালুকদার। ভদ্রলোক সারাটা জার্নি প্লেনে সাবিনা ইয়াসমিন আর অঞ্জনার সাথে পেছনের দিকে সিটে বসে তুমুল গল্পগুজব করলেন, অথচ নিজের এ সামান্য দায়িত্বটুকু পালন করলেন না। যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত ওখানে পৌঁছুলাম সবার সাথে রিহার্সেল নিয়ে কথা বললাম। তবুও রিহার্সেল আর করা হয়ে ওঠেনি।

তখন ১৯৭৭ সাল। ইংল্যান্ডে ব্রিস্টল ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল ফেস্টিভ্যাল হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান মরহুম জিয়াউর রহমান আমাদের পাঠিয়েছিলেন যাতে আমাদের সংস্কৃতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে সঠিকভাবে তুলে ধরি পাশ্চাত্যে। যাওয়ার মাত্র তিনদিন আগে আমাকে ডেকে জানানো হলো যে, “একটা ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল ফেস্টিভ্যালে যোগ দেওয়ার মতো রিহার্সেল কি দেয়া আছে?” যা-ই হোক, আমাদের জানানো হলো, “তোমার চিন্তার কিছু নেই। সবাই শিল্পকলা অ্যাকাডেমিতে — এখন রিহার্সেল হবে, চলো।” আমি বারবার একটা কথা বলেছি যে, যদি ঠিকমতো অন্তত একদিনও রিহার্সেল হয় তো আমি যাব নয়তো নয়। কারণ আমি জানি এরা সবসময় এ-রকম করে। দেখা যায় যে, কিসের রিহার্সেল — টিমে যত শিল্পী তার চেয়ে বেশি কর্মকর্তা, কর্মকর্তার শালী বা বান্ধবী — তবুও এসব চলুক আর যা-ই হোক শিল্পীদের রিহার্সেলটুকু তো অন্তত হতে হবে। শিল্পকলা অ্যাকাডেমিতে গিয়ে দেখলাম, সবাই পাউন্ড-ডলারের হিসাব নিয়েই ব্যস্ত। রিহার্সেল নিয়ে কারো কোনো ব্যস্ততা বা মাথাব্যথা নেই। তখন এসব দেখে আমি বললাম যে, আমি যাব না — কারণ মিউজিক ডিরেক্টর আমি অথচ কারোই কোনো রিহার্সেল নেই। যদি পারফর্মেন্স খারাপ হয়, যা-কিছু বদনাম বা সমালোচনা হবে, তা আমারই হবে। টিমের পারফর্মেন্স খারাপ হলে রিহার্সেলের অভাব বা অন্যান্য সমস্যাগুলো কেউ দেখবে না, বুঝবে না … সবাই দোষ দেবে আমার। পত্রিকাগুলো ব্যর্থতার সমস্ত দায়ভার আমার ওপর চাপিয়ে দেবে। আমাকেই বরাবর ওরা ব্লেম করে বেশি। কারণ আমি এর আগেও দেখেছি যে সবসময়ই আমি ব্লেমড হই। যেহেতু আমি সিন্সিয়ার এবং সিরিয়াস। আর এরা কেউই কিন্তু সিরিয়াসলি গানবাজনা করে না। আর এছাড়াও লবিং তো আছেই। বিভিন্ন শিল্পী, বিভিন্ন মহল, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, মন্ত্রী নিজস্ব লবিং মেইনটেন করেন। ফলে বিদেশে আর সুন্দরভাবে কেনো প্রোগ্রাম করা হয়ে ওঠে না। ওইবারও হলো না। ঢাকায় সেবার আমরা কোনো রিহার্সেল করতে পারলাম না। অথচ প্রয়োজন ছিল। কেননা সাবিনা ইয়াসমিন, ফেরদৌস ওয়াহিদ বা অন্যরা একেকজন একেক অ্যাঙ্গেল হতে একেক প্রেজেন্টেশনে গান করেন। যা-ই হোক, ব্রিস্টলে নেমে দেখি আমার লাগেজ মিসিং। কুয়েত এয়ারওয়েজ অফিসে গিয়ে আমি আর ফেরদৌস ওয়াহিদ কমপ্লেন লিখিয়ে আসি। কেননা আমাদের টিমের লিডারকে ঘটনা জানানোর পরও লাগেজ উদ্ধারের জন্য কোনো চেষ্টাতদ্বির তিনি করেননি। টিম লিডার ছিলেন অ্যাডিশনাল কালচারাল সেক্রেটারি মাহবুব তালুকদার। ভদ্রলোক সারাটা জার্নি প্লেনে সাবিনা ইয়াসমিন আর অঞ্জনার সাথে পেছনের দিকে সিটে বসে তুমুল গল্পগুজব করলেন, অথচ নিজের এ সামান্য দায়িত্বটুকু পালন করলেন না। যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত ওখানে পৌঁছুলাম সবার সাথে রিহার্সেল নিয়ে কথা বললাম। তবুও রিহার্সেল আর করা হয়ে ওঠেনি।

ওখানে [ব্রিস্টলে] আপনাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল কোথায়?

ওখানে আমাদের থাকার জন্য স্যুট ভাড়া করা হয়েছিল ফাইভস্টার হোটেলে। হোটেল ইউনিকর্ন। ফাইভস্টার হোটেলে থাকার কোনো দরকার ছিল না। অযথা পয়সা অপচয়। কেননা ওখানে প্রচুর থ্রিস্টার ও আরো সস্তা-সস্তা অথচ ভালো হোটেল ছিল। তারপরও ফাইভস্টার হোটেল … কেননা এরা চেয়েছে ইন্ডিভিজ্যুয়ালি আলাদা আলাদা রুম নেবে, একটু আয়েশ করবে, এ-সমস্ত প্ল্যানপ্রোগ্রাম আর-কি।

তারপর?

তারপর … রিহার্সেল তো আর হলোই না, তো যেদিন ফেস্টিভ্যাল-হলে গেলাম শো করতে, ফেরদৌস ওয়াহিদ আর রিটা শবনম [মস্কোতে পড়াশোনা করত] এরা আমাদের অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করল। ফেরদৌস খুব স্টাইলফাইল করে বলেছে তো মানুষ খুব আগ্রহ করে অপেক্ষা করছে। নীনা হামিদ যখন গাইতে শুরু করলেন ‘যেজন প্রেমের ভাব জানে না …’ তখন দেখা গেল বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও সুরের সমন্বয় ঠিকমতো হচ্ছে না। সে-এক বিতকিচ্ছিরি ব্যাপার। আমার অর্গ্যানের সাথে বাঁশির সুর একদিকে, আর তবলার সুর অন্যদিকে। এ-রকম অবস্থা যে, আমি মাঝখান থেকে না-পারি স্যুইসাইড করতে না-পারি অন্যকিছু। এত খারাপ লাগছিল যে বলার নয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এরপরে আরও কিছু অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে। তারপর এভাবে একটা গান শেষ হওয়ার পর শুরু হলো স্নেক-চার্মারস্ ড্যান্স। নাচের জন্য ঢাকা থেকে মিউজিকট্র্যাক রেকর্ড করে নিয়ে গেছে। খুব প্যুওর রেকর্ড। বাংলাদেশ বেতারের নাচ শুরুর আগে মেয়েরা সব স্পটলাইটে পোজ দিয়ে স্টিল হয়ে আছে, — যেই মিউজিক বাজানো শুরু, নাচ শুরু হতে না হতেই ডিঙ্-ডিঙ্ করে টেপ বেজে উঠেই ছিঁড়ে গেল। অবশেষে স্টেজের লাইট ডিম্ করে, স্টেজ ভ্যাকেন্ট করে দিয়ে চলে আসি আমরা। একটা দেশকে উপযুক্তভাবে রিপ্রেজেন্ট করার কোনোরকম প্রিপারেশনই আমাদের তখন ছিল না। ওই শোটা যদি দেশেও হতো দেখা যেত দর্শকরা হৈ-চৈ করে অনুষ্ঠান পণ্ড করে দিত। ওখানে হয়নি। কেননা ওরা ডেভেলপড্ কান্ট্রির মানুষ। ওরা হয়তো-বা ধরে নিয়েছে বাংলাদেশ আফ্রিকারই কোনো-একটা জংলি দেশ। আমার খুব ইন্সাল্টেড লাগছিল, খুব রিঅ্যাকশন হচ্ছিল। আমি বারবার টিমমেটদের বলেছি, “তোমরা যে এই দেশে এসেছ, তুমি দেখছ-না প্রতিটি দেশ কি ধরনের পারফর্মেন্স দেখাচ্ছে … ইন্ডিয়া সরাসরি ফেস্টিভ্যালে আসেনি, অথচ ব্রিস্টলে স্থানীয় ভারতীয়রা যে অনুষ্ঠান করল তার চারভাগের একভাগও তো দেখাতে পারলে না তোমরা। হোয়াই আর ইউ ডুয়িং দিস্?” আমি খুব ক্ষেপে গেলাম ওদের ওপর। হোটেলে ফিরে ওরা দোষারোপ করল যে, আমার অর্গ্যান বাজানো ভালো হয়নি। তারপর ওরা আমাকে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড অ্যাকোর্ডিয়ন কিনে দিলো। এখন ওদের ইচ্ছেমতো চলতে হবে। ওরা যা বোঝে তা-ই ঠিক, আমারটা ঠিক না।

মিউজিক ডিরেক্টর হিশেবে আপনি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?

আমি সাবিনা, ফেরেদৌস — এদের সবাইকে ডেকে বললাম, “পরবর্তী যে-শোগুলো আছে, সেগুলোর জন্য আমি হোটেলে বসেই প্রতিদিন সকালসন্ধ্যা দু-একঘণ্টা করে রিহার্সেল করব। তোমরাও করো। ইফ ইউ ডোন্ট ডু ইট, যদি তোমরা একই রকম আচরণ করতে থাকো, তো আমি কিন্তু ঢাকায় টেলিফোন করে দেবো। আমি মিনিস্ট্রি অব ফরেন অ্যাফেয়ার্সে, প্রেসম্যানদের … সবাইকে জানিয়ে দেবো তোমরা এখানে কে কি করছ। অন্য সময় এসব করা বা দেশে কোনো লোক্যাল পারফর্মেন্স এ-রকম হালকাভাবে নেয়া চলে। কিন্তু এখানে এই হাজার হাজার বিদেশি ডেলিগেটের সামনে দেশের কোন মানটা রাখলাম আমরা? রাশিয়া, মেক্সিকো, আয়ারল্যান্ড, সুইডেন — ওদের যে কী পারফর্মেন্স তা না দেখলে ধারণা করা যায় না। সে-এক হুলস্থুল ব্যাপার … কী যে এক ডিভাইন্যাল ব্যাপার না-দেখলে ফিল করা যায় না। তখন সৃষ্টিকর্তার কথা মনে হয়। মিউজিকের ভেতরে এমন সৌন্দর্য আছে সেটা স্মরণ করিয়ে দেয়, সৃষ্টিকর্তা সুন্দরভাবে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন … সে কী-রকম মিউজিক … চিন্তাই করা যায় না। আর তোমরা বাংলাদেশ, কি করছ এসব?” কিন্তু কে শুনবে ওসব কথা। এরই মধ্যে একদিন ফেরদৌস ওয়াহিদ বেসামাল অবস্থায় অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেয়ায়, ওকে স্টেজে আর উঠতে দিইনি।

তো তারপর?

এক ভদ্রলোক, যতদূর সম্ভব ব্রিগেডিয়ার ছিলেন … নামটা মনে পড়ছে না … হঠাৎ, বার্মিংহাম টেলিভিশনের জন্য যখন আমরা প্রোগ্রাম করতে গেলাম, তখন বললেন, অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে এগুলো? … আপনারা এই ফেস্টিভ্যালে যা করেছেন কি হচ্ছে এসব? আব্দুল আহাদ সাহেব বিবিসি-র আজিজ ভাইসাহেবের সাথে সাক্ষাৎকারে উর্দুতে কথা বললেন তার মানে বাংলাদেশ এখনো ইস্ট পাকিস্তান? এই ব্রিগেডিয়ার ভদ্রলোক ফেস্টিভ্যাল-হলেও এসেছিলেন এবং সব দেখেশুনে বললেন, কি চলছে এসব? তখন আমি তাকে সব খুলে বলি। এত বেশি ডিজঅর্গানাইজড্ যে, কি বলব … স্বভাবতই বিদেশিরা এসব দেখে আমাদের দেশের শুধু শিল্পসংস্কৃতির মানই নয়, দেশের মানুষের শিক্ষা ও রুচির মান নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ভাবে, আমরাও বুঝি আফ্রিকার জংলি কোনো জাত, তখন ব্যাপারটা উল্টো হয়ে যায় আর-কি।

বামবার মতো একটি অ্যাসোসিয়েশন সেই সত্তরের দশকেই গঠন করা প্রয়োজন ছিল বলে কি মনে করেন?

হ্যাঁ, … অবশ্যই।

তাহলে, এই আপনারা যারা তখন ব্যান্ডসংগীত করতেন, সবাই মিলে এ-ধরনের একটি অ্যাসোসিয়েশন তৈরিতে বাধা ছিল কোথায়?

তখন আসলে সমস্ত দেশটাতেই কোনো ডিসিপ্লিন ছিল না। সব জায়গাতেই অরাজকতা, উপযুক্ত লোকের অভাব। টিভিতে একটা অনুষ্ঠান করলে, তার চেক যে কবে পাওয়া যাবে, তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। সবকিছুই অগোছালো আর অস্থির থাকায় আর হয়ে ওঠেনি।

সেক্ষেত্রে এখন কি কোনো বিশেষ পরিকল্পনা বা ইচ্ছা আছে আপনার?

যেমন ধরেন, সরাসরি সরকার যদি বলে যে, ঠিক আছে, তোমার যা অভিজ্ঞতা আছে, যা-কিছু দেওয়ার আছে মিউজিকলাইনে দাও, আমরা নেব, এটা কি সম্ভব? ধরেন, শিল্পকলা অ্যাকাডেমিতে কোনো পারফর্মেন্স হবে, সেটা কিভাবে করতে হবে, রেডিওর কি করা উচিত, টিভির কি করা উচিত — মাত্র তিনমাসে আমি করে দেখাতে পারব।

বাস্তবে এটা প্রমাণ করে দেখাতে হলে, আপনার কি বা কার সাহায্য প্রয়োজন হবে?

মনে করেন, কিছুই নেই, যা আছে তা দিয়েই করতে হবে। আমি করে দেখাব। বামবার কথাই আমি বলি। হামিন-শাফিন এরা যারা আছে এদের দ্বারাই কিছু করা সম্ভব। এরা ইয়াং, মেন্টালিটি ভালো, মিউজিক বোঝে। নিজেদের ফান্ডেই এরা ইচ্ছা করলে অনেককিছু করতে পারবে। হামিনকে আমি বলব ও কতটুকু ফলো করবে আমি জানি না। যদি এ-রকম একটা ইনস্টিটিউশন গড়ে ওঠে তা খুব ভালো হয়। মনে করেন একটা স্কুল অফ মিউজিক, — ওখানে গিটার, সেতার, তবলা, ড্রামস্, কিবোর্ড, সমস্তরকম ভোক্যাল, ড্যান্স, ভালো ভালো যা-কিছু আছে — সব শেখানো হবে। ইনিশিয়্যালি, ব্যান্ডগুলোর মধ্যে এসব যন্ত্র যারা ভালো বাজায়, ওরা পর্যায়ক্রমে, সময় করে, ছেলেমেয়েদের শেখাবে। যেমন ধরো, একজন নজরুলগীতির প্রতিষ্ঠিত গায়ক বা গায়িকা তিনি সময় করে, নিয়ম করে, শেখাবেন। এ-রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে। খুব কম পয়সায় ছাত্রদের শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ধরেন মাথাপিছু মাত্র পাঁচশ টাকা। তাহলে অনেক বেশি ছেলেমেয়ে জানতে পারবে, শিখতে পারবে, মিউজিকের প্রতি সবার আগ্রহ ও দখল তৈরি হবে। ইউক্রেন, রাশিয়া, কাজাখিস্তান — এসব দেশে ক্লাসিক্যাল মিউজিকের প্রতিভাবান ও প্রতিষ্ঠিত শিক্ষক পাওয়া যায়। সরকার মাত্র ৮-১০ হাজার টাকা মাসিক ভাতার বিনিময়ে এসব দেশ থেকে বেহালা বা পিয়ানো শিক্ষক আনতে পারেন। এমনকি পাশের দেশ ইন্ডিয়াতে এমন প্রচুর ওস্তাদ আছেন যারা পড়ে-পড়ে, না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছেন। তাদেরও এভাবে স্কলারশিপের মাধ্যমে এদেশে শিক্ষকতায় নিয়োগ করা সম্ভব। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা যা শিখতে পারবে তা আর কেউ পারবে না। আর এটাই হবে আমাদের আসল পাওয়া। এতদিন ধরে তো আমাদের এই উপযুক্ত শিক্ষারই অভাব। রাজনৈতিক অস্থিরতা এতদিন আমাদের কিছুই শিখতে দেয়নি। এভাবে একটা সিস্টেমেটিক পথে যদি এগোনো যায় তো দেখা যাবে, ২-৩ বছর পর এই মিউজিক স্কুলের ছেলেমেয়েরা শিল্পকলা অ্যাকাডেমি আর রেডিও-টিভিকে পারফর্মিং আর্টস শেখাতে পারবে। তখন একটা পুরো জেনারেশন তৈরি হবে। যারা সত্যিকারের কাল্চারড্। আমি জার্মানি, সুইডেন সহ ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় যখনই গেছি, তখনই এ- রকম মিউজিক স্কুলের ছেলেমেয়েদের অর্কেস্ট্রা দেখেছি, খুব ক্লোজলি খেয়াল করেছি, ওরা কি সিস্টেম ফলো করছে। এ-রকম একটা সিস্টেমেটিক মিউজিক স্কুল আমাদের দেশে তৈরি করা গেলে এটা হবে এক স্বর্গীয় ব্যাপার। তখন হেভেনলি একটা এনভায়রমেন্ট তৈরি হবে। … আমরা দেশটাকে স্বর্গের মতো করে ফেলতে পারব। মানুষ জানে না, আমাদের দেশে কত ভালো ভালো মিউজিশিয়ান আছে। এটার জন্য শুধু যে ওবায়দুল কাদের সাহেবই যথেষ্ট তা নয়, এমনকি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইনভোলবমেন্ট প্রয়োজন। সরকারকে এটাতে ডিরেক্টলি ইনভোলব হতে হবে। সবাই মিলে বসে একটা প্ল্যান চক-আউট করা দরকার। এ-রকম সহজ একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করা কোনো ব্যাপারই না সরকারি সাহায্য ও অনুমোদন পেলে।

এ-রকম একটা ইনস্টিটিউশন তৈরির অনুপ্রেরণা আপনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন?

এ-রকম একটা ইনস্টিটিউশন তৈরির অনুপ্রেরণা আপনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন?

আসলে ’৭৫-এ ঢাকা কলেজের সামনে একদিন কামাল ভাইয়ের [শেখ কামাল] সাথে দেখা। তখন সকাল সাড়ে-দশটার মতো হবে। আমি তখন শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্র। আমি গানবাজনা করে তখন একটু-একটু পরিচিত হয়েছি। উনি আমাকে দেখেই বললেন, “লাকী ওঠ, গাড়ীতে ওঠ, তোকে আজ একটা জায়গায় নিয়ে যাবো।” সঙ্গের জিপটায় একদল তরুণ বসে আছে। আমি জানতাম কামালভাই খেলাপাগল মানুষ। তাছাড়া তখনকার ছাত্ররাজনীতিতে তার প্রভাব সম্পর্কে অনেককিছুই শুনতাম। তো আমি একটু অবাক হয়েই জিপে বসলাম। … আমরা বঙ্গবন্ধুর বাসায় এসে দোতলায় চলে গেলাম। ঘরের সবাইকে সরিয়ে দিয়ে কামালভাই আমাদের নিয়ে বসলেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপের পর হঠাৎ আমাকে বললেন, “লাকী, ধর আমি যদি তোকে কিছু টাকা আর একটা গাড়ি দিয়ে একটা টেপরেকর্ডার দেই, তুই কি সমস্ত বাংলাদেশটা ঘুরে ঘুরে আমাদের সমস্ত আঞ্চলিক গান রেকর্ড করে আনতে পারবি?” তো আমি বলেছিলাম, পারব। কিন্তু তারপর তো দেশটাই অন্যরকম হয়ে গেল। তারপর তিনি আমাকে সেতার বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন। আমি তার হাতের কাজ দেখে অবাক হয়েছিলাম। অত্যন্ত স্যুয়িট হাত ছিল কামালভাইয়ের।

তো আপনি কি মনে করেন যে আমাদের এই ধরনের আঞ্চলিক গান, আন্তর্জাতিক মানের মডার্ন মিউজিকের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে?

এটাই তো তো হওয়া উচিত।

একজন বড়মাপের শিল্পী [গায়ক] হতে হলে কি কি গুণ থাকা প্রয়োজনীয়?

অনেক কিছুই, … তবে একজন সত্যিকার শিল্পী হতে হলে, নিজস্ব ব্যক্তিগত চিন্তা বা অনুভূতি দিয়ে মাস্ পিপলের সাথে কম্যুনিকেট করতে পারতে হবে। যদি গানের কথা ও সুর উঁচু মানের হয়, তো সবাই সেটা শুনবে, গ্রহণ করবে। যদি তার গানে কোনো ম্যাসেজ বা বক্তব্য থাকে, … যেমন সুমন চট্টোপাধ্যায় কিংবা ভুপেন হাজারিকার গানে থাকে, তখন সমাজ আরো উপকৃত হয়, সমাজ আরো ডিসিপ্লিনড্ হয়, এডুকেটেড হয়।

সমাজকে এভাবে আরো কালচারড্ বা এডুকেটেড করে তোলাটাই কি শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য? নাকি সুরের পারফেকশনে পৌঁছানোর চেষ্টাটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত?

দুটোই।

প্রভাব ফেলবার মতো ও-রকম গান কি এখন হচ্ছে না?

একশটার মধ্যে হয়তো একটা কি দুটা ভালো হচ্ছে।

এখন যারা গাইছেন তাদের কেউ কি এই দুটো লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে?

না … পারেনি এজন্য যে, প্রথমত মিউজিক্যাল এডুকেশন এদের নেই। দ্বিতীয়ত এরা হয়তো-বা অতটা ডেডিকেটেড নয়।

ইদানীং আমাদের ব্যান্ডসংগীতের কথায় ও সুরে একধরনের কনফ্লিক্ট দেখা যায়। এটা কেন?

এজন্যে যে, বাই নেচার আমরা খুব সফট্। আমরা খুব নরম প্রকৃতির মানুষ। বাংলাদেশের মানুষের যে নেচার, যে টেইস্ট, যে সার্বিক চাহিদা … সেন্টিমেন্ট, রোম্যান্স, মিউজিক, খাওয়াদাওয়া, সবকিছুই পুরো পৃথিবী থেকে আলাদা। এর একটা আলাদা স্বতন্ত্র পরিচয় আছে। এবং তা থাকা উচিত। আমরা জাতিগতভাবে সাংঘাতিক সেন্টিমেন্টাল। আপনি একটা রিকশাওয়ালাকে সেন্টিমেন্টাল কিছু বলেন, দেখবেন যে সে ভাড়া না নিয়ে, টাকা না নিয়ে চলে যাবে। পৃথিবীতে আমাদের মতো সেন্টিমেন্টাল জাত আর কেউ নাই। কিন্তু আমি বলি বাংলাদেশ একটা স্পেশাল দেশ, বাংলাদেশে মানুষ খুব স্পেশাল মানুষ। আমাদের দেশকে, দেশের মানুষকে সঠিকভাবে ইভ্যালুয়েট করতে হবে। তাহলেই সবকিছু সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বাঙালি, মাইকেল বাঙালি, সত্যজিৎ রায়, উত্তমকুমার — এরা সবাই কিন্তু বাঙালি। আমাদের মধ্যে এই যে কালচারাল একটা বীজ আছে, সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, এটা কিন্তু জাতিগতভাবে পৃথিবীর অন্য কোথাও খুব রেয়ার। আর কোনো জাতি তার ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এত সেন্সেটিভ ও সচেতন নয়। শুধু একটু ডিসঅর্গানাইজড্ … এ-ই যা।

এখন যে পাশ্চাত্যের অনুকরণে মডার্ন বাঙলা গানে বা ব্যান্ডসংগীতে হার্ডরক বা হেভিমেটালের সুর চলে আসছে, এর প্রভাব কেমন হবে বলে আপনি মনে করেন?

যারাই এইসব হেভিমেটাল মিউজিক করুক, … জেমস বলেন আর আইয়ুব বাচ্চু বলেন … আমাদের বাঙলা গানে এই হেভিমেটালের অনুকরণে যা হচ্ছে, সেটা হেল্দি মিউজিক না। এগুলো একদম মিউজিকই না। এখন কোনো অনুষ্ঠানে যেতেই খারাপ লাগে, এই হেভিমেটাল নয়েজের জন্য। এখন তো আসলে মিউজিকের নামে ড্রাগকালচার চলছে। পৃথিবীর সমস্ত বড়-বড় মিউজিশিয়ানই এই হেভিমেটালকে টর্চারিং নয়েজ বলেন, দিস ইজ নট মিউজিক। ড্রাগ অ্যাডিক্টরা ড্রাগ নিতে নিতে এমন শারীরিক-মানসিক অবস্থায় পৌঁছায় যে, ঐ ঢ্যাঁ-ঢ্যাঁ-ঢ্যাঁ-ঢ্যাঁও করে চড়া আর ফাস্ট বিটের আওয়াজ না হলে আর বুঝতে পারে না। ওটাই ওদের মিউজিক। তাছাড়া এটা এক ধরনের ফ্যাশন এখন। এর সাথে টিন-এজটা যেমন ইনভোলবড্ তেমনি ইনভোলবড্ ব্ল্যাকমানি, শো-বিজনেস, ড্রাগস্, হতাশা, অবসাদ, অবক্ষয়, মাফিয়াচক্রের ব্যবসায়, এই সবকিছু। আমেরিকান এই ড্রাগকালচার তার নেটওয়ার্ক সার পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। এরা ইউরোপে [বিভিন্ন দেশ] জার্মানিতে ডিস্টার্ব করছে এই ড্রাগকালচার দিয়ে। শুধুই যে হেভিমেটাল মিউজিক তা-ই নয়, আরো আছে স্টিকার, পোস্টার, ক্যাপ, টি-শার্ট, সেক্স, পর্নোগ্রাফি — বিভিন্নভাবে এসবের ভেতর দিয়ে ছবির মাধ্যমে, স্লোগ্যান বা কথার মাধ্যমে আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে প্রভাবিত করে ফেলে। এরা এদের মতো হতে চায়। আমেরিকানরা সেইসব জিনিশকেই ব্যবহার করে, যা মানুষ খুব সহজেই লুফে নেয় যা দিয়ে খুব সহজে গ্রামের মানুষদেরও প্রভাবিত করা সহজ। এই খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মুহম্মদ (স.) মিউজিক নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ অনলি ফর দিস্ রিজন। কিন্তু মিউজিক হলো স্বর্গীয় জিনিশ। তিনি নিজেও ভালো বাঁশি বাজাতেন, কবিতা পছন্দ করতেন, ছোটো ছোটো বাচ্চাদের সাথে খেলার সময় মুখে-মুখে ছড়া বানাতেন। এই যে আজান…, এই আজানও তো মিউজিক। অন্যান্য কাফের লোকজন বেলাল (রা.) কে আজান দিতে দেখে ও শুনে, তাকে ব্যঙ্গ করতো, আজানের প্যারোডি বানিয়ে মসজিদের সামনে জটলা করত, হাসিঠাট্টা তখন মুহম্মদ (স.) দেখলেন যে, ব্যাপারটা এভাবে বাড়তে দিলে আজান দেয়ার মূল পারপাসই নষ্ট হয়ে যাবে এবং ইসলামিক প্রশাসন ভেঙে পড়বে। তাই গানবাজনা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। তাছাড়াও তখন মিউজিকের নামে আরবদের মধ্যে বেলি-ড্যান্স বা এই জাতীয় অশ্লীলতার যে প্রচলন ছিল তাও বন্ধ হলো। এটা মিউজিককে সুস্থভাবে, ভালোপথে ব্যবহার না করার পানিশমেন্ট। এখন যা হচ্ছে তা ফের ওই পুরনো দিনেই ফিরে যাওয়া।

যারাই এইসব হেভিমেটাল মিউজিক করুক, … জেমস বলেন আর আইয়ুব বাচ্চু বলেন … আমাদের বাঙলা গানে এই হেভিমেটালের অনুকরণে যা হচ্ছে, সেটা হেল্দি মিউজিক না। এগুলো একদম মিউজিকই না। এখন কোনো অনুষ্ঠানে যেতেই খারাপ লাগে, এই হেভিমেটাল নয়েজের জন্য। এখন তো আসলে মিউজিকের নামে ড্রাগকালচার চলছে। পৃথিবীর সমস্ত বড়-বড় মিউজিশিয়ানই এই হেভিমেটালকে টর্চারিং নয়েজ বলেন, দিস ইজ নট মিউজিক। ড্রাগ অ্যাডিক্টরা ড্রাগ নিতে নিতে এমন শারীরিক-মানসিক অবস্থায় পৌঁছায় যে, ঐ ঢ্যাঁ-ঢ্যাঁ-ঢ্যাঁ-ঢ্যাঁও করে চড়া আর ফাস্ট বিটের আওয়াজ না হলে আর বুঝতে পারে না। ওটাই ওদের মিউজিক। তাছাড়া এটা এক ধরনের ফ্যাশন এখন। এর সাথে টিন-এজটা যেমন ইনভোলবড্ তেমনি ইনভোলবড্ ব্ল্যাকমানি, শো-বিজনেস, ড্রাগস্, হতাশা, অবসাদ, অবক্ষয়, মাফিয়াচক্রের ব্যবসায়, এই সবকিছু। আমেরিকান এই ড্রাগকালচার তার নেটওয়ার্ক সার পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। এরা ইউরোপে [বিভিন্ন দেশ] জার্মানিতে ডিস্টার্ব করছে এই ড্রাগকালচার দিয়ে। শুধুই যে হেভিমেটাল মিউজিক তা-ই নয়, আরো আছে স্টিকার, পোস্টার, ক্যাপ, টি-শার্ট, সেক্স, পর্নোগ্রাফি — বিভিন্নভাবে এসবের ভেতর দিয়ে ছবির মাধ্যমে, স্লোগ্যান বা কথার মাধ্যমে আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে প্রভাবিত করে ফেলে। এরা এদের মতো হতে চায়। আমেরিকানরা সেইসব জিনিশকেই ব্যবহার করে, যা মানুষ খুব সহজেই লুফে নেয় যা দিয়ে খুব সহজে গ্রামের মানুষদেরও প্রভাবিত করা সহজ। এই খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মুহম্মদ (স.) মিউজিক নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ অনলি ফর দিস্ রিজন। কিন্তু মিউজিক হলো স্বর্গীয় জিনিশ। তিনি নিজেও ভালো বাঁশি বাজাতেন, কবিতা পছন্দ করতেন, ছোটো ছোটো বাচ্চাদের সাথে খেলার সময় মুখে-মুখে ছড়া বানাতেন। এই যে আজান…, এই আজানও তো মিউজিক। অন্যান্য কাফের লোকজন বেলাল (রা.) কে আজান দিতে দেখে ও শুনে, তাকে ব্যঙ্গ করতো, আজানের প্যারোডি বানিয়ে মসজিদের সামনে জটলা করত, হাসিঠাট্টা তখন মুহম্মদ (স.) দেখলেন যে, ব্যাপারটা এভাবে বাড়তে দিলে আজান দেয়ার মূল পারপাসই নষ্ট হয়ে যাবে এবং ইসলামিক প্রশাসন ভেঙে পড়বে। তাই গানবাজনা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। তাছাড়াও তখন মিউজিকের নামে আরবদের মধ্যে বেলি-ড্যান্স বা এই জাতীয় অশ্লীলতার যে প্রচলন ছিল তাও বন্ধ হলো। এটা মিউজিককে সুস্থভাবে, ভালোপথে ব্যবহার না করার পানিশমেন্ট। এখন যা হচ্ছে তা ফের ওই পুরনো দিনেই ফিরে যাওয়া।

আমরা আধুনিকতার উত্তরণ বলতে যদি আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার বা গানের কথা ও সুরে আরো বেশি বক্তব্যধর্মী বা বিশেষ প্রেজেন্টেশন বুঝে থাকি, তাহলে হেভিমেটাল কেন মিউজিক নয়?

কেননা এটা ডিস্টার্ব করছে। গান বা মিউজিক হচ্ছে এমন একটি শিল্পমাধ্যম যা মানুষকে শান্ত করে দেয়, মানুষের মধ্যে শান্তি এনে দেয়। কিন্তু হেভিমেটাল মানুষকে মেন্টালি ডিস্টার্ব করে দেয়। আমরা জীবনের কাছ থেকে অনেকরকম ট্রিটমেন্ট চাই। এই ধারাটা আমাদের বাঙালি চরিত্রের সাথে খাপ খায় না। আমরা জাতি হিশেবে আমেরিকানদের চাইতে ব্যেটার। কাজেই ওদের এই ড্রাগকালচার ফলো করার কোনোই দরকার নেই আমাদের।

আমাদের এখনকার মিউজিক ও মিউজিকইন্ডাস্ট্রি কেমন হওয়া উচিত?

আমাদের গান গাওয়া উচিত পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বাংলা গানে যে মেলোডি ছিল, সুর ও সফটনেস্ ছিল ও-রকম। মিউজিক হওয়া উচিত শান্তির জন্য। সুখের জন্য, সবকিছুর জন্য। মানুষের আবেগ স্বপ্ন যা-যা-কিছু ঘটে, মানুষ চায় এসব কথা থাকতে হবে মিউজিকে। আমাদের এই সময়ের মিউজিককে ও-রকম করতে হলে অনেককিছুরই প্রয়োজন আমাদের।

কি রকম?

যেমন, আমেরিকায় একটা সিস্টেম আছে, মিউজিকের বিরাট মার্কেট আছে। ওখানে একটা কম্পিটিশন আছে, — যে যত ভালো লিরিক লিখছে, ভালো কম্পোজিশন করছে, ভালো প্রেজেন্টেশনে গান করছে, সে-ই কিন্তু চার্টে উঠছে। তার পরিচিতি বাড়ছে, ক্রেতা-দর্শক-শ্রোতা বাড়ছে, মার্কেট তৈরি হচ্ছে, ভক্ত তৈরি হচ্ছে — আবার যদি একটু অবহেলা করে, তাহলে সে নিচে পড়ে যাচ্ছে। নতুন কেউ তার জায়গা দখল করে নিচ্ছে। যার যত রেকর্ড বিক্রি হচ্ছে সে তত বেশি বেনিফিটেড। তাছাড়া আমেরিকায় ভ্যারাইটিজ গান হয়। সবরকম বৈচিত্র্যই ওখানে আছে। আমেরিকায় এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র সিস্টেমেটিক হওয়ার কারণে।

আমাদের দেশে কি এটা সম্ভব?

হ্যাঁ, সম্ভব। যদিও আমাদের দেশটা আমেরিকার তুলনায় উল্টাদেশ। আমরা পৃথিবীর দরিদ্রতম এবং প্রায় অশিক্ষিত। এদেশে কোনো ডিসিপ্লিন নেই … তবুও সম্ভব। ১৯৪০ হতে ১৯৮০-৮৫ পর্যন্ত আমাদের পাশের এই কলকাতাতেই যেমন গান লেখা ও সুর তৈরি হয়েছে, কি করে তা সম্ভব হয়েছে, ভাবলে অবাক লাগে। এসব সম্ভব হয়েছে পাশ্চাত্য থেকে অনুকরণ না করেও। অথচ কলকাতা ইন্ডিয়ার একটা প্রাদেশিক শহর মাত্র, যা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনোরকম সাহায্য-সহযোগিতা পায় না বললে চলে। তারপরও ওদের ওখানে গানের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হয়েছে বহু কারণেই। একে তো ওরা ধর্মীয় শিক্ষার প্রভাবে কালচার করে আসছে বহুকাল ধরেই … ওদের ধর্মে এই যে স্বরস্বতী দেবীর ব্যাপারটা … এসব ওদেরকে কালচারালি এগিয়ে নিয়ে গেছে। তাছাড়াও আছে এইচএমভি-র মতো নির্ভরযোগ্য ও সৎ রেকর্ডিং প্রতিষ্ঠান। এদের একটা গুণ আছে, এরা রয়্যালিটির টাকা পুরো মিটিয়ে দেয়, পেমেন্ট নিয়ে হয়রানি করে না। ফলে সম্ভব হয়েছে ধনঞ্জয় মিত্র, লতা মঙ্গেশকর, হেমন্ত মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখার্জি, তরুণ মজুমদার, প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়, মান্না দে, কিশোর কুমার, আরতি, শিপ্রা বসু, হৈমন্তি শুক্লা … এদের মতো সব গায়ক-গায়িকা আর সুবীর সেন, নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত, অভিজিৎ ব্যানার্জি, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখার্জি — এদের মতো মিউজিক ডিরেক্টর পাওয়া। কিন্তু তখনও আমাদের নজরুল ছিলেন, রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। আবার পাশাপাশি সত্যজিৎ রায়ও ছিলেন। শুধুমাত্র রাজনৈতিক অস্থিরতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রায়ট আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আত্ম-ভগবানের মারামারির কারণে, নিজের দেশ ছেড়ে এরা সব ওপার বাঙলায় চলে গেছেন। ফলে পঞ্চাশের দশকে যে শূন্যতা আমাদের এখানে তৈরি হয়েছিল, তা আজও পূরণ হয়নি। প্রতিবছর দূর্গাপূজা-স্বরস্বতীপূজায় এইচএমভি শীর্ষস্থানীয় এবং নতুন শিল্পীদের বহু ক্যাসেট বের করে। ফলে গীতিকার, সুরকার, গায়ক-গায়িকা, সবার মধ্যে একটা কম্পিটিশনের মেজাজ কাজ করে। সবাই বেস্ট পারফর্মেন্স দেখাতে চায় মার্কেট ঠিক রাখার জন্য। সারাবছর ধরেই এই পূজা উপলক্ষ্যে আর্টিস্টদের প্রিপারেশন নিতে দেখা যায়। ফলে ভালে-ভালো সব কথা ও সুর বেরিয়ে আসত। পুরো সমাজটাই এসব গান উপভোগ করত। আনন্দ পেত। সবার দিকে লক্ষ্য রেখেই তখন খুব হেল্দি গানবাজনা হতো। তখন পুরো অ্যাটমোস্ফিয়ারই ছিল খুব হেল্দি। কিন্তু তখনও ইউরোপীয় পপ গান ছিল। এ ধরনের এনভায়রনমেন্ট সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র ডিসিপ্লিন্ড হওয়াতে, এইচএমভির মতো রেকডিং প্রতিষ্ঠান থাকায়, সবকিছু সিস্টেমেটিক হওয়াতে। অথচ ইদানীং কলকাতাতেও একই অবস্থা। কারণ প্রশাসনে, এইচএমভিতে আগের মতো নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা নেই, বম্বের সেক্সঅ্যাপিলিং পর্নোগ্রাফিক মিউজিক, ওয়েস্টবেঙ্গলকে গ্রাস করে ফেলেছে। এর আরেকটা কারণ অবশ্য হচ্ছে যে, ওয়েস্টবেঙ্গলের বাঙালিরা ট্রেড অ্যান্ড কমার্সে ছিল না কখনো। আসলে বাঙালিরা ব্যবসায়ী জাত নয়। এই সাবকন্টিনেন্টে মারাঠি, শিখ, পাঞ্জাবী, মারোয়াড়ীরা এই ট্রেড অ্যান্ড কর্মার্স নিয়ন্ত্রণ করে। বাঙালিদের হাতে টাকা না থাকায় এরা স্টুডিও বানাতে পারেনি, পারেনি রেকডিংস্টুডিও বা থিয়েটারহল করতে, ফিল্মমেকিং করতে। পাশাপাশি কলকারখানা, ব্যবসায়-বাণিজ্য এসব কিছুই করতে পারেনি। বাঙালি এসবের কোনোটাই না করে সারাজীবন ধরে শুধু পোলিটিক্স করেছে আর ইলিশ মাছ খেয়েছে। শুধু এই পোলিটিক্স করেই বাঙালি সবকিছু হারিয়েছে, এদেশকে শূন্য করে দিয়ে সবাই চলে গেছে।

যা-ই হোক এখন বাংলাদেশ একটি ইন্টিপেন্ডেন্ট দেশ। কাজেই ট্রেড অ্যান্ড কমার্স, ব্যবসায়-বাণিজ্য, আমরাও একটু-একটু শিখছি। ওয়েস্টবেঙ্গলের সীমাবদ্ধতা আছে। কেননা ওরা দিল্লির প্রাদেশিক মানসিকতার শিকার। কিন্তু আমরা পারি, কেননা এটা আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের গান, আমাদের দেশ। বাংলাদেশ ইচ্ছা করলে কি না করতে পারে। যেমন শুধুমাত্র বাংলা গান নিয়ে একটা প্রাইভেট চ্যানেল করা যায়। সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠান আর্থিক ও কিছু যান্ত্রিক সহযোগিতা দিলেই এটা সম্ভব। মোটামুটি শক্তিশালী একটা ট্রান্সমিটার প্রয়োজন যাতে করে ইন্ডিয়া সহ মিডলইস্ট পর্যন্ত মানুষ দেখতে পায়। আমরা যদি এভাবে ওয়ার্ল্ড মিউজিক মার্কেটে ঢুকি তো সবার ভেতর কম্পিটিশন বাড়বে। ফলে সবার পারফর্মেন্স আরো ভালো হবে। এতে ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের কালচারাল কম্পিটিশন তৈরি হবে। তখন কালচার আরো ভেডেলপ হবে।

যা-ই হোক এখন বাংলাদেশ একটি ইন্টিপেন্ডেন্ট দেশ। কাজেই ট্রেড অ্যান্ড কমার্স, ব্যবসায়-বাণিজ্য, আমরাও একটু-একটু শিখছি। ওয়েস্টবেঙ্গলের সীমাবদ্ধতা আছে। কেননা ওরা দিল্লির প্রাদেশিক মানসিকতার শিকার। কিন্তু আমরা পারি, কেননা এটা আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের গান, আমাদের দেশ। বাংলাদেশ ইচ্ছা করলে কি না করতে পারে। যেমন শুধুমাত্র বাংলা গান নিয়ে একটা প্রাইভেট চ্যানেল করা যায়। সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠান আর্থিক ও কিছু যান্ত্রিক সহযোগিতা দিলেই এটা সম্ভব। মোটামুটি শক্তিশালী একটা ট্রান্সমিটার প্রয়োজন যাতে করে ইন্ডিয়া সহ মিডলইস্ট পর্যন্ত মানুষ দেখতে পায়। আমরা যদি এভাবে ওয়ার্ল্ড মিউজিক মার্কেটে ঢুকি তো সবার ভেতর কম্পিটিশন বাড়বে। ফলে সবার পারফর্মেন্স আরো ভালো হবে। এতে ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের কালচারাল কম্পিটিশন তৈরি হবে। তখন কালচার আরো ভেডেলপ হবে।

সবকিছু মিলিয়ে আমাদের বর্তমান সময়ের গানবাজনার পরিবেশ কেমন?

ভ্যেরি মাচ পেইনফুল। এটা দেখতে খুব খারাপ লাগে যে, আমরা আমাদের ক্যারিয়ারের শুরুতে যে-ধরনের সফট মেলোডি, কথা ও সুর, তৈরি করার চেষ্টা করতাম, সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি। এই আমেরিকান ড্রাগ কালচারের অনুকরণে জেমস্, আইয়ুব বাচ্চু, এরা ফোকগান করার চেষ্টা করছে। প্রথমত এই ঢ্যাঁ-ঢ্যাঁ-ঢ্যাঁ-ঢ্যাঁ আওয়াজটাই মিউজিক নয়, এটা টর্চারিং নয়েজ, তাছাড়া এভাবে গাইলে তো আর এটা ফোকগান থাকে না, হুইচ ইজ ভ্যেরি মাচ রং। আর তাছাড়া দেখা যায় যে এসব অনুষ্ঠানে যারা যায় তাদের অনেকে ড্রাগ নিয়ে, মদ খেয়ে, ফেন্সিডিল খেয়ে হৈ-চৈ করছে, নাচছে, এটা করছে, সেটা করছে। এটা খুব পেইনফুল যে একদল ইয়াং ছেলেমেয়ে এভাবে ড্রাগ নিয়ে হৈ-চৈ করছে আর ভাবছে সে আমেরিকান। কিংবা এভাবে আমেরিকান চিন্তাভাবনা কাজে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছে। এরা আসলে বিভিন্ন ভিডিও আর চ্যানেল দেখে-দেখে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে গেছে। এটা এক ধরনের অসুস্থতা। কিন্তু তাই বলে সবটাই যে অসুস্থতা তা নয়। আমরা যখন দেখি যে বাচ্চু গাইছে ‘আমি কষ্ট পেতে ভালোবাসি, তাই তোমার কাছে ছুটে আসি’ — তখন কিন্তু বাচ্চুও সাবকনশাসলি জানে কী হওয়া উচিত, কী ধরনের মিউজিক করা উচিত। ও জানে, হুইচ ইজ কারেক্ট অ্যান্ড হুইচ ইজ রং। দেখা যাচ্ছে যে, ও মানুষকে এক-ধরনের হিপোক্রেসির সাথে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে, “দ্যাখো, আই অ্যাম বাচ্চু, আই অ্যাম অ্যান আমেরিকান কিন্তু আমি এ ধরনের বাংলা গান গাই,” … কিন্তু যখন আমরা মাইলসের গান শুনি, ওখানে কিন্তু দেখি যে গানগুলো অনেক বেশি সোফিস্টিকেটেড। আর সোফিস্টিকেশনের কারণ হচ্ছে, যে-ছেলেগুলো মাইলসে গায় বা বাজায়, তাদের ব্যক্তিগত জীবনে বাবা-মা ও পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষা এবং এক্সপেরিয়েন্স কাজ করে।

আপনার কি মনে হয় মিউজিকের জন্য যা করেছেন তা যথেষ্ট, কিংবা আপনি আমাদের মিউজিক শিল্পের জন্য আরো কিছু করবেন?

আমার … মিউজিকের জন্য যা করা উচিত ছিল, আমি তার ২০ ভাগ কাজের মাত্র একভাগ কাজ করতে পেরেছি। আমাদের দেশের যে অবস্থা … অবমূল্যায়ন, … অর্থনৈতিক চাপ, … এসব কারণে আর করা হয়ে ওঠে না। ওঠেনি। আর, এখন তো আমি কাজই পাই না। … যে-কোনো সিনেমা, নাটক, প্যাকেজ নাটক, গানের অনুষ্ঠান বলেন, আমি অনেক কম টাকায় করে দেবো, … এবং ভালোভাবেই করব। ধরেন, আপনি যদি বলেন যে, অমুক কাজটার জন্য ১০ হাজার টাকার জায়গায় ৪ হাজার টাকা দেবেন। ঠিক আছে। আমি তা-ও করে দেবো। আমি ওই ৪ হাজারেই সন্তুষ্ট। কারণ, আমাদের সমাজে তো আসল কালচার বেঁচে আছে মিডলক্লাস ফ্যামিলির মানুষজনের মধ্যে। তাদের স্যাটিসফ্যাকশনের কথা ভেবেই আমি করব। কন্ডিশন একটাই, গানটা ভালো হতে হবে, সুস্থ হতে হবে। রেকর্ডিং ভালো হতে হবে। এটুকুই শুধু আমার চাওয়া, … আর কিছু নয়। এখন মাঝে মাঝে এটা ফিল করি যে, যে-কোনো মুহূর্তে আমি বিদেশে চলে যাব, — আর আসব না … আইদার আমি একদিন ইনডায়রেক্টলি … স্যুইসাইড করব, নয়তো বিদেশে কোথাও চলে যাব। … এ-রকমই হয় … সবারই এভাবেই হয়ে যায় এ-রকম। … আমাদের দেশের মতো নন-ডেভেলপড্ একটা দেশে, এ-ই হয় সবসময়।

… … …

স্পষ্টতই বোঝা যায় লাকী আখান্দ আত্ম-অভিমানী। প্রত্যাশা পূরণের ব্যর্থতায় নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন, আড়াল করে রেখেছেন নিজেকে। আমাদের রাজনৈতিক অস্থিরতা, পদস্থ কর্মকর্তাদের ভেতর দুর্নীতি, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বহীনতা, — কিছু শিল্পীর বিতর্কিত আচরণ, আমাদের সংস্কৃতির ভেতর কিভাবে অবক্ষয় এসে থাবা গাড়ছে, — এসব কথা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, লাকী আখান্দ কেন এভাবে নিভৃতে বিচরণ করছেন। তবে এ-কথা ঠিক যে লাকীর সাথে আমাদের আলাপে বারবার এসেছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার [পারফর্মিং আর্টসের জন্য] প্রসঙ্গ, বারবার এসেছে অবমূল্যায়ন কিংবা দুর্র্নীতি প্রসঙ্গ। আর একথাও স্পষ্ট যে, আসলেই এখনো সম্ভব আমাদের দেশের সংস্কৃতির জন্য কিছু করা। সরকার উদ্যোগ নিলে এ-ধরনের একটি মিউজিক অ্যান্ড পারফর্মিং আর্টস স্কুল আমরা পেতে পারি অনায়াসেই। অনায়াসেই আমরাও ভিন্ন-ভিন্ন চ্যানেলে আমাদের নাটক, গান এসব প্রচার করতে পারি। আমরাও হতে পারি ইন্ডিয়ার প্রতিযোগী, আমাদের এখানেও গড়ে উঠতে পারে স্বর্গীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। যদি এখনই আমরা কোনো গঠনমূলক পদক্ষেপ না নিই, তবে হয়তো অচিরেই দেখব অবহেলায় সবার অজান্তেই হ্যাপীর মতো লাকী আখান্দও আর নেই আমাদের মাঝে, — হয়তো এভাবেই, অভিমানে, দূরে সরে থাকতে থাকতে আরো অনেকেই চলে যাবেন।

… … …

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সৈয়দ ফারহাদ ।। আনন্দভুবন ।। ২ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ।। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ ।। ৪ ফাল্গুন ১৪০৪

- আধুয়া গ্রামের নৌকাপূজা : নানান ধারার গানের গ্রামীণ মেলা || বিমান তালুকদার - February 2, 2026

- ঊষর দিন ধূসর রাত : উপন্যাসের তন্তু ও তাঁত || রাশিদা স্বরলিপি - January 24, 2026

- সরস্বতী বিশ্বলোকে || সুশান্ত দাস - January 23, 2026

COMMENTS