এই শহরে প্রতি মুহূর্তে কতগুলো গল্প সমান্তরালে চলে? হিসাব করা সম্ভব না। প্রতিটা মানুষের একাধিক গল্প। আপনার পাশে যিনি বসেছেন বাসে, মোবাইল দেখে হাসছেন, তার ভেতরে ওই মুহূর্তে থাকতে পারে অনেক গোপন এক দুঃখ। নিচের ফ্ল্যাটের যে-দম্পতিকে নিয়মিত সেজেগুজে বেরোতে দেখা যায়, তাদের থাকতে পারে দাম্পত্য সংকট। সুখের গল্প যে নেই এমন না, কিন্তু আমাদের নাগরিক জীবনে সুখের নিচে অসুখের সংখ্যাই বেশি। আর সেই অসুখের একটা বড় অংশ থাকে নগরবাসী নারীদের। আমাদের সামাজিক রীতি এমন, তারা এইসব গল্প কিংবা বাস্তবকে প্রকাশও করতে পারেন না। পাপড়ি রহমান এমনই কয়েকটা আখ্যান নিয়ে রচনা করেছেন ‘ঊষর দিন ধূসর রাত’।

উপন্যাসের শুরুতেই আমাদের দেখা হয় শেফালির সঙ্গে। ঢাকা শহরের হাজারটা বাড়ির লাখো ফ্ল্যাটের কোনো একটিতে তার বাস। ফ্ল্যাটের বারান্দায় তার ছোট বাগান। সেখানে শেফালি দেখে সাকুলেন্ট হচ্ছে। মরুভূমির সেই উদ্ভিদের সঙ্গে শেফালি ও তার গল্পের মিল আছে। শুষ্ক মরুতে যেমন সাকুলেন্টের জন্ম ও বাস, শেফালির জীবনও সে-রকমই ছিল বা আছে। শুরুতে বোঝা যায় না শেফালির বয়স কত। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়েই আমরা বুঝতে পারি শেফালি প্রৌঢ়া এবং তার দুটি পুত্র সন্তান আছে। আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে তারা মায়ের অবাধ্য। বড় ছেলে তুহিন, ছোট ছেলে মাহিন। একই ফ্ল্যাটে তাদের এক-রকম আলাদা বসত। কখন বের হয়, কখন ফেরে তার ঠিক নেই। মাকে কোনোকিছু জানানো যেন জবাবদিহিতা।

উপন্যাসে শেফালির গল্প আরো এগোতে থাকলে আমরা তার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকি। জানতে পারি তার দাম্পত্যের অতীত। ছেলেদের বড় করে তোলা ও নিজের সম্মান বজায় রাখতে শেফালির সংগ্রাম। এই গল্প আমাদের পরিচিত। অনেক সময়ই শোনা। চারপাশে দেখা। সেই চেনা গল্পকেই নিজের মতো করে এনেছেন পাপড়ি রহমান।

কিন্তু শেফালিই এই উপন্যাসের একমাত্র পাত্রী নন। তিনটি গল্প সমান্তরালে বলেছেন ঔপন্যাসিক। শেফালি যেমন আছে, তেমন আছে বকুল নামের এক নারী। শেফালির তুলনায় বকুলের বয়স কম। ৩০ থেকে ৩৫ এর মধ্যে তাকে ধরে নেওয়া যায়। গল্পে আমরা শুরুতে তাকে পাই চাকরিপ্রত্যাশী হিসেবে। এরপর জানতে পারি বকুলের বাড়ি ছেড়ে আসার ইতিহাস এবং ঢাকায় নিজেকে টিকিয়ে রাখার যুদ্ধ।

গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল বকুল। বাড়ি ছেড়ে। সেখানে তার ভাইদের রাজত্ব। বকুলের বলার মতো কিছু নেই। তার বাবাও কখনো কিছু বলে না। মা অসহায়। একজীবনে স্বামীর, আরেক জীবনে ছেলেদের ওপর নির্ভরশীল এই সমাজের বহু নারীর প্রতিনিধি বকুলের মা মালিহা বেগম। সেই সাবেকী অবস্থা থেকে বকুল বাড়ি থেকে পালিয়ে ঢাকা এসেছিল নিজেকে একটু স্বাধীন করে তুলতে। এসে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকায় রিপোর্টার হয়েছিল। বসবাস কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলে। ‘ঊষর দিন ধূসর রাত’ উপন্যাসে আমরা বকুলকে দেখি তার চাকরিরর ইন্টার্ভিউয়ের দিন। তার বাকি গল্প শুনতে থাকি উপন্যাস এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে, শেফালির সমান্তরালে। মনে হয় একই মানুষের দুই সময়ের গল্প।

শেফালির বসবাস ছিল স্বামীর সঙ্গে। সহবাসও। সেখান থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আলাদা বসত করেছিল। তার পেছনে কারণ ছিল। সেই কারণের দিকে পরে যাওয়া যাবে। কিন্তু বলা যায় আর্থসামাজিক দিক থেকে শেফালি মোটামুটি নিরাপদ ছিল। কিন্তু সেই নিরাপত্তা বকুলের ছিল না। তার গল্পটা সাবেকী আমলের। মজার ব্যাপার, শেফালি আবার বকুলের ফুফু। ঢাকায় এসে বকুল শেফালির বাসায় কয়েকটা দিন থাকতে চাইলে রাজি হয়নি শেফালি। এর পেছনেও একটা গল্প আছে। তা পরে বলা যাবে।

উপন্যাসের তৃতীয় নারী বা তৃতীয় গল্পের প্রধান পাত্রী মুমু। শেফালি ও বকুলের চেয়ে অনেক আলাদা। মুমুর বয়স পঁচিশের আশেপাশে। উত্তরায় তার বাসা। একাই একটা ফ্ল্যাটে থাকে। মা, বোন বিদেশে। মুমুর আর্থিক কোনো টানাপড়েন নেই। পুরনো সংস্কারও নেই। সে নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকেও এই বয়সেই সে ব্যবসার চেষ্টা করে। শাড়ির হাট থেকে শাড়ি কিনে অনলাইনে বিক্রি করে থাকে মুমু, সঙ্গী তার বান্ধবী টুলকি। মুমুর প্রেমিক একজন কবি। সে যে কোনো সময় মুমুর বাড়ি চলে আসে। উপুড় হয়ে কবিতা লেখে এবং তারপর এক সময় তাদের অবধারিত সঙ্গম।

পাপড়ি রহমানকে বাংলাদেশের বড় অংশের পাঠক চেনেন তার গবেষণাধর্মী কাজের জন্য। এর মধ্যে ‘বয়ন’ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও পরিচিত কাজ। উপন্যাস হলেও বইটি জামদানির ইতিহাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া পালাটিয়ারও নাম করা যায়। চল্লিশের বেশি বইয়ের লেখিকা পাপড়ি রহমান কিন্তু সেভাবে নাগরিক গল্প বলেননি তিনি। ‘ঊষর দিন ধূসর রাত’ মূলত তার সচেতনভাবে নাগরিক গল্প লেখার চেষ্টা। যদিও নাগরিক গল্প না বলে ‘নগরবাসীর গল্প’ বললে এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিষয়টি উপযুক্ত হয়।

আমাদের নাগরিক জীবনে কিছু নির্দিষ্ট প্যাটার্ন আছে, সময়ের সঙ্গে যা বদলায়। এই উপন্যাসে যে তিন নারীর গল্প বলা হয়েছে তাদের গল্প বা জীবনেরও একটা প্যাটার্ন আছে। যেমন শেফালিকে দিয়েই যদি শুরু করা যায়। শেফালিকে আমরা পাই এক শিক্ষিত নারী হিসেবে। তার স্বামী বাদল মাতাল। কিন্তু সে বস্তির মাতালের মতো না। ঘরে বসেই মদ খায় বা মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে। স্ত্রীর সঙ্গে তার যৌন সঙ্গম খুবই ভালো এবং এমনকি কোনো কোনো সময় শেফালির মনে হয় সে বাদলের এই বিষয়টি এড়াতে পারে না। এক সময় নিজেকেই ধিক্কার দেয়। বাদল তাকে নির্যাতন করে। মতের অমিল বা বাদলের ইচ্ছামতো কাজ না হলেই। শেফালি মেনে নিতে থাকে। একটা সময় সে চাকরি নিয়ে আত্মনির্ভর হলেও সে বাদলের নির্যাতন সয়ে যায়। এরপর ছেলে তুহিনের কথাতেই ছাড়াছাড়ির সিদ্ধান্ত নেয়। এই গল্প বহু নারীর। এই নগরের।

কিন্তু বকুলের গল্পে এসে আমরা দেখি সে ভাইদের একনায়কতান্ত্রিক মনোভাব মেনে নেয়নি। সে নিজেই নিজের ভাগ্য বদলানোর চেষ্টা করেছে। এই বিষয়টি আমাদের সমাজে একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে শুরু হয়েছে। খেয়াল করলে দেখা যাবে শেফালির যে বয়স, তার প্রজন্মের নারীরা শিক্ষিত হলেও নির্যাতন থেকে নিজেদের বের করে নেওয়ার সাহসটা পেতেন না। কেননা তাদের সেই ‘লেগ্যাসি’ ছিল না। কিন্তু শেফালিদের মতো কেউ কেউ বেরিয়েছিলেন। সেই কারণে তার পরে বকুলদের প্রজন্ম আরো বেশি সাহস দেখাতে পেরেছে। আর বকুলরা পেরেছে বলে মুমুরা আরো একধাপ এগিয়েছে। তারা নিজেদের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিয়ে থাকে। তবে সবসময় যে সিদ্ধান্ত ঠিক হবে, এমন না। ভুল বা আপাত ভুল সিদ্ধান্ত কখনো নিয়ে আসে অপমান। অপমান থেকে আত্মজিজ্ঞাসা। পাপড়ি রহমান লিখেছেন,

“শোকের আয়ু বেশি, নাকি অপমানের? নতুন একটা দিন আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ফিকে হয়ে ওঠে শোক। খাওয়া-স্নান-ঘুমের আবর্তনের ভেতর ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় শোক। নির্ভার হয়ে উঠতে থাকে শোকের জগদ্দল পাথর। আদতে মানুষ নিজেই চায় শোক মুছে ফেলতে। এর কারণও আছে শোকের শেকড়ে জন্ম নেয় ভয়। ফের উল্টা ঘটনাও ঘটে এই শোকের অশ্রুজলে জমা হয় আশা। এই আশা বেঁচে থাকবার। ভয় জন্ম নেয় এই ভেবে হায়! আমিও তাহলে এভাবেই হারিয়ে যাব? মিলিয়ে যাব ছায়ার মতন? চিরকালের তরে চোখের আড়াল হয়ে যাবে?

ওদিকে শোকের পাথরের বুকে অঙ্কুরিত হয় আশা। এই আশা ফিসফিস করে বলে—আহ! আমি বেঁচে আছি! এখনো মৃত্যু আসে নাই আমার দেহে? মৃত্যু কি তা তো আমি জানি না। কিন্তু এটা তো জানছি আমি বেঁচে আছি। জীবনে আছি। আমার দুই নয়ন ভরে এখনো নামে নাই চিরকালের তমসা। আমি এখনো মুছে যাই নাই সবার স্মৃতি থেকে। হয়তো এই আশার আলোটুকু দেখেই বেঁচে ওঠে মানুষ।

কিন্তু অপমান? অন্যের তুচ্ছতাচ্ছিল্যমাখা অপমান? মর্মমূল পুড়িয়ে দেয়া অপমান? অপমানের ক্ষত সারানো কীভাবে সম্ভব? কোন উপায়ে মানুষ ভুলে যেতে পারে অন্যের করা অপমান? অপমানের নদীটা নিস্তরঙ্গ। একদম পাথর হয়ে যাওয়া এক নদী। এই নদীতে কোনো জোয়ার-ভাটা নাই। মানুষের স্মৃতিবিভ্রম না-ঘটা পর্যন্ত অপমান ভোলা প্রায় অসম্ভব। অপমান হলো ইটের ভাটার মতো—মৃদু আঁচে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মনকে কঠিন করে তোলে।”

এই অংশ বকুল প্রসঙ্গে লেখা কিন্তু এর বক্তব্য শেফালি ও মুমুর জন্যও সত্য। সিদ্ধান্তে ভুল হয়েছিল মুমুর। কবির প্রেম তার জন্য স্থির থাকেনি। বয়ে গেছে এমন কিছু খাতে যা মুমু চিন্তা করেনি কিন্তু এমন ঘটনা এই শহরে অহরহ হয়ে থাকে। বকুলের চাকরি, তার আত্মনির্ভরতায় ঘাটতি ছিল না কিন্তু বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে সেও একটা ভুল করে ফেলে। এই জায়গায় গিয়ে লেখকের কাছে পাঠকের প্রশ্ন জাগতে পারে—এদের কি সুখী হওয়ার সুযোগ নেই? নাকি নারীকে সর্বাবস্থায় সর্বহারা দেখাতেই হবে?

সে-প্রশ্ন রেখে দিয়ে অন্য দিকে নজর দেওয়া যায়। লেখার শুরুতে বলা হচ্ছিল, নাগরিক গল্প না, নগরবাসীর গল্প। এই কথা বলার কারণ নাগরিকদের কিছু প্রবণতা আছে যা সময়ের সাথে বদলায়। আবার সব নাগরিকের বৈশিষ্ট্য এক হয় না। তবে কিছু বিষয় সবার জন্য একই রকম হয়। যেমন, ঢাকাবাসী গতিময়। এরা থামতে পারে না। ছুটতে হয়। এই ছোটার স্বভাবটা উপন্যাসের তিন প্রধান চরিত্রের মধ্যেই আছে। কিন্তু বর্তমান নাগরিক জীবনের সব বৈশিষ্ট্য এরা ধারণ করে না।

শেফালি ও বকুল এই উপন্যাসের অনেকটা জুড়ে আছে। তাদের কথা ইতোমধ্যে বলা হয়েছে এবং আশা করা যায় পাঠক তাদের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পেরেছেন। এই দুজনের তুলনায় মুমু অনেক বেশি নাগরিক। তার সচ্ছলতা থাকলেও বাসে যাতায়াত করে। কেননা ব্যবসা করতে হলে ব্যবসার আগেই বেশি খরচ করা যাবে না। একা ফ্ল্যাটে থাকা বর্তমান সময়ের নাগরিকদের একটা বৈশিষ্ট্য। তেমনই তারা যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অনেক ‘স্বাধীন’। মুমুর মধ্যে এই প্রতিটা বিষয় দেখা যায়। একইভাবে তার বান্ধবী টুলকির মধ্যেও নাগরিক বৈশিষ্ট্য প্রবল। কিন্তু শেফালি তার বাড়িতে বকুলকে থাকতে দেয় না, কেননা শেফালি ভয় পায়, একবার বাদল যেমন বকুলের বোনের দিকে হাত বাড়িয়েছিল, বকুলের ক্ষেত্রেও তা হতে পারে। ওই ভয় থেকে সে সরতে পারে না।

তবে এ তো কেবল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এর বাইরে নগরজীবনের ছাপ তো উপন্যাসে আছেই। শেফালির বারান্দার গাছগাছালি, অফিসে যাবার সময় বকুলের জ্যামে পড়া, তুহিন-মাহিনের জীবনযাত্রা, শেফালির বাড়ির কাজের লোক এমনকি পারুল নামের মেয়েটির গল্পও এই নাগরিক জীবনের অংশ যেখানে মেয়েটি দিনের পর দিন একা বাসায় স্বামীর অত্যাচারে মুখ বুজে বেঁচে থাকে। ছেলেদের নিয়ে শেফালির মতোই তার সংসার। উপন্যাসে পারুল আসলে শেফালিরই আরেকটি অবতার, যার মধ্য দিয়ে লেখিকা হয়তো দেখাতে চেয়েছেন এভাবেই নারীরা ঘরে নির্যাতিতা। অন্যদিকে মুমু আর বকুল দুজনেই প্রতারিত হয় তাদের ভালোবাসার মানুষের কাছে।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে ভাষা একটি বড় ব্যপার। গল্প ও তার প্রতিবেশের সঙ্গে ভাষার সামঞ্জস্য প্রয়োজন। পাপড়ি রহমানের এ উপন্যাসের ভাষাও নাগরিক। বিশেষত এর পাত্রপাত্রীরা আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনের ভাষাতেই কথা বলে। প্রমিত ভাষায় বর্ণনা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এর কোথাও কোথাও অবশ্য ‘নেই’ আর কোথাও ‘নাই’ লেখা হয়েছে অর্থাৎ প্রমিতর মাঝে বেশ কয়েক জায়গায় চলতির ব্যবহার একটু চোখে লাগে। কিন্তু সেটুকু বাদ দিয়ে বলতে হয়, এই উপন্যাসের ভাষা চমৎকার। বেশকিছু জায়গায় দৃশ্যকল্প তৈরি করেছেন পাপড়ি রহমান। বিশেষত শেফালির নিজস্ব চিন্তার জগতের আলাপ, তার স্মৃতি, বিভ্রম ইত্যাদির বর্ণনা একদিকে সুখপাঠ্য, অন্যদিকে পাঠককে পড়া থামিয়ে বিষয়টি নিজের মনে রোমন্থন করতে বাধ্য করে। আজকাল এমন বর্ণনাভঙ্গি দুর্লভ।

শেফালির যৌনতা বা যৌনগন্ধী প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন,

“গায়ে ওড়না জড়ানোর বহুদিন বাদে শেফালি জেনেছিল কোড়াপাখি কখন নিজের পালকের রং বদলে ফেলে? জেনেছিল কেন সে মাটিরং ঝেড়ে ফেলে কালো মোরগের মতো হয়ে ওঠে? তখন সে যেন কোনো কোড়াপাখি নয়, সোমত্ত একটা বনমোরগ। দেহের রং পাল্টে ফেলা মাত্রই যার স্বভাবও পাল্টে যায়। রকে বসে থাকা বখাটের মতো তখন পাখির রকমসকম। ভাবেসাবে বখাটেপনা যেন সে শার্টের কলার তুলে, বোতাম খুলে নিজের জোয়ানকি প্রদর্শন করছে। টগবগে যুবক হয়ে ওঠা কোড়াপাখিটা তখন অচেনা, একেবারে অকুতোভয়। জোয়ান পাখি গলা উঁচু করে, বুক ফুলিয়ে ঘন ঘন প্রণয়বার্তা নিবেদন করে যায়। অদেখা প্রেয়সীর কাছে পৌঁছে দিতে চায় প্রেমার্ত সংগীত। আঁই-আঁই-আঁই শব্দে ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু প্রেয়সীর দেখা মেলে না। দেহমনের সমস্ত শক্তি উজাড় করে বারংবার ডেকে চলে। ক্রমে বিষাদ তাকে পরাস্ত করে ফেলে। কই সে? কই গো তুমি? কতদূর তোমার বাস? কোথায় রয়েছ তুমি অদৃশ্য প্রেয়সী আমার? অতঃপর দুঃখী হয়ে ওঠে পাখি। দেহের রঙের মতো গলায় স্বরও বদলে ফেলে। যেন কত শত জনম ধরে অদৃশ্য এক প্রণয়িনীর জন্য সে কেঁদে ফিরছে—

ঢব-ঢব-ঢব-আহ্! ঢব-ঢব-ঢব-আহ্!

জলে, স্থলে, হাওয়ায়, গাছের পাতায় পাতায় ধ্বনিত হয় কোড়ার কান্না-করুণ এক আর্তি ঢব-ঢব-ঢব-আহ্…”

পাপড়ি রহমানের বই যারা পড়েছেন তারা জানবেন তিনি চোখের সামনের কোনো সাধারণ বিষয়কে চমৎকার বর্ণনায় উপস্থাপন করেন। শহরের জ্যামের মতো বিরক্তির বিষয়ও তার বর্ণনায় উপভোগ্য হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছেন,

“এরই মাঝে ঘনিয়ে এসেছে বাতাস আর এলোপাথারি ছুটতে শুরু করেছে। বাতাসের দুরন্ত ঘূর্ণি উড়িয়ে আনছে শুকনো পাতার দল। বাওকুড়ানির খপ্পরে পড়ে বিভ্রান্ত বকুল। মাঠের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত পর্যন্ত ওর ছুটে যাওয়া সারা, কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না পথের হদিস। ঘূর্ণি-হাওয়া আর পথবিভ্রাটের গোলকধাঁধায় পড়ে করুণ দশাপ্রান্ত বালিকা ততোধিক করুণ চেহারা করে বসে আছে। তাও ঘণ্টা দেড়েক তো হবেই। মিরপুর দশ নাম্বারের গোলচক্করের জ্যামে একবার যারা পড়েছে তারা জানে অবস্থাটা এরকম। ঠিক এরকমই। এইখানে যানজট লেগে যাওয়ার কোনো সময়-অসময় নাই। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পশ্চিম থেকে পুবের দিকে অগণন যানবাহন। ফের উল্টা রুটেও একইভাবে গতিশীল হয়ে ওঠে ওরা। হাজারে-বিজারে বাস, কার, টেম্পো, রিকশা, ভ্যান, মোটর সাইকেল সবই এখন স্থির। স্থির রিকশায় হুড তুলে বসে আছে বকুল। আর খানিক বাদে বাদে কচ্ছপের মতো গলা বের করছে। দেখার চেষ্টা করছে কোনো রাস্তা নড়ে উঠল কি না? নাহ—গলা বাড়িয়ে বা কমিয়ে কোনো কিছু করেই লাভ নাই। ডান-বাঁ-সম্মুখ-পেছন সমস্ত কিছুই অচল। যেন বিশাল কোনো ক্যানভাসে অতি যত্নে তেলরঙে কেউ এঁকে রেখেছে যানবাহনের ছবি। রংবেরঙের গাড়ি কত রকমের আকার-আকৃতি ওদের—কিন্তু নড়াচড়া নাই। এমনকি পিঁপড়ার সারির মতো ক্ষীণ গতিতেও চলাচল করতে পারছে না। অথচ ভোর-ভোরে ঘুম থেকে উঠে কী রকম রুদ্ধশ্বাস দৌড়াটাই না দিয়েছিল বকুল। হুড়াহুড়ি করে গোছলআছল সেরে কোনোমতে শাড়িটা পরেছিল। অবশ্য বেছে বেছে নিজের সবচাইতে পছন্দের শাড়িটাই পরেছে। কোরা রঙের মাঝে সরু লালপেড়ে তাঁতের শাড়ি। পাড়ের কিনার ঘেঁষে সোনালি জরির বর্ডার। জমিন জুড়ে তারার মতো ছোট ছোট বুটি। বুটিগুলিও সোনালি জরিতে উদ্ভাসিত। যেন দিনের আলোর মাঝে তারকারাজি নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে প্রাণপণ।”

শহুরে জ্যামের এত সুন্দর বর্ণনা কখনো কেউ দিয়েছেন বলে জানা নেই।

এছাড়া বেশকিছু কবিতা আছে। গল্পের প্রয়োজনেই কবিতাগুলো এসেছে। এগুলো লিখেছেন কবি সোহেল হাসান গালিব। সিনেমায় যেমন সিচুয়েশনের সঙ্গে মিলিয়ে গান রাখা হয়, লেখা হয়, এই উপন্যাসেও সে-বিষয়টি আছে। কবিতাগুলো উপন্যাসের গুণ বাড়িয়েছে।

তিন নারীকে কেন্দ্র করে পাপড়ি রহমানের এই নাগরিক গল্পে একটা সময় কথা বলে ওঠে শেফালির বড় ছেলে তুহিন। আর সেইসময় গল্প আসলে খানিকটা হলেও মোড় নেয়। তুহিনের মনোলগে আমরা শেফালিকে আবার নতুন করে দেখি। তুহিন, মাহিনকেও দেখতে পাই এবং একটা সময় যে পাঠকের মনে হয়েছিল শেফালির যাতনার কারণ কেবল বাদল না, তুহিন-মাহিনও আছে, সেই ভুল ভাঙতে শুরু করে। পাঠক এখানে উপলব্ধি করতে পারবেন, নাগরিক জটিলতায় বিদ্ধ দুই তরুণের মনের অবস্থা।

বস্তুত আমাদের নাগরিক জীবন বড় জটিল। এখানে আলোবাতাসের অভাব খুব। তাই মানুষের মন মরে যায়। সেই মরা মন নিয়েই মানুষগুলো বেঁচে থাকে, জীবন কাটিয়ে দেয়। বারান্দার টবে হয়তো সাকুলেন্ট বেঁচে থাকে কিন্তু শেফালি-বকুলেরা শুকিয়ে যায়। মুমু হয়তো ঘুরে দাঁড়াবে একদিন কিন্তু তুহিনের দহন হয়তো তার দেখা হবে না। কেননা তুহিনও শেফালির গর্ভ থেকে আসা এক ফুল। এই শহরে ফুলেরা শুকিয়ে যায়।

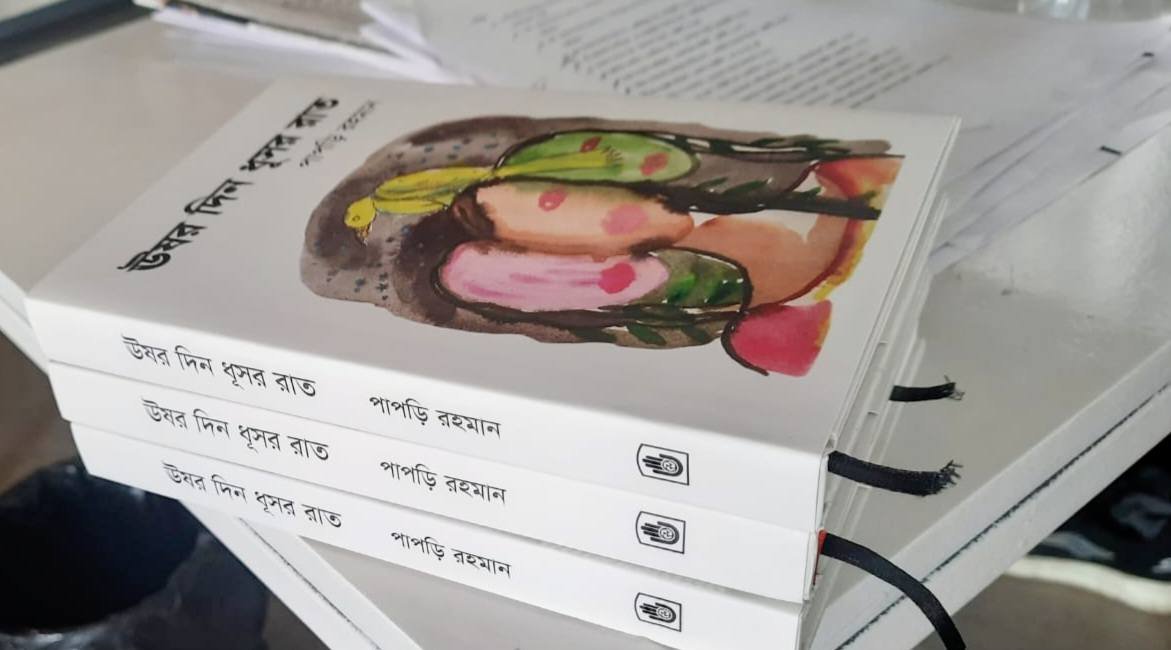

বই : ঊষর দিন ধূসর রাত। লেখক : পাপড়ি রহমান। প্রকাশনী : বেঙ্গল পাবলিকেশন্স। প্রচ্ছদ : জাফরিন গুলশান। প্রকাশকাল : ২০২৪। মূল্য : ৫৬০ টাকা

গানপারে পাপড়ি রহমান

গানপার বইরিভিয়্যু

- আব্বাসউদ্দীন আল মাহমুদ - January 7, 2026

- ছবিলেখকের মিত্রকলা - January 6, 2026

- পরিভ্রমণের প্রেরণাবাহিত কবিতা - January 6, 2026

COMMENTS