“সুখে আছে যারা সুখে থাক তারা / সুখের বসন্ত সুখে হোক সারা”। লাইনদুইটা ঠাকুরভিলার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একগাদা কাচ্চাবাচ্চার মধ্যে একদম কনিষ্ঠজনের হাতেই লিখিত। সত্তর-আশি বছরের দূরে এসেও মহর্ষিপুত্রের লাইনদুইটা বাস্তবে কাজে লাগাইতে পেরে সকৃতজ্ঞ স্মরণ করি তারে। দেবেন এবং রবিন উভয়েরে। এবং সুখে সারি শীত, সুখী গ্রীষ্ম, সুখের শরৎ, সুখবর্ষা স্যাঁতসেঁতে, এবং, সর্বোপরি, স্প্রিং! বসন্ত এসে গেছে … বসন্ত এসে গেছে … নয়নে লাগিছে নেশা … আসন্ন বসন্তের পয়গাম! ভোটবসন্ত! অগত্যা। মাহুতটুলির রাহমানের লাইনে খাইদাই, চকচকে ব্লেডে হাফপাক্না দাড়ি কামাই, ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মিশিয়া যাই। কিন্তু, কোন মুখে এখন বক্তিমা ঝাড়ব বলো, বুদ্ধিজিঘাংসার এই দেশে, ইশকুলকিডগুলা রাস্তায় ডেমোন্সট্রেইট করে আর আমরা বাড়ি ফিরে আপিশের ক্লান্তি গিলে টেলিভিশন খুলে হেলান দিয়া বসি। রিমোট শাসন করি। কয়টা বাচ্চা আজ গুলিবিদ্ধ হলো, কয়টারে ছেঁচড়ে নিয়ে গেল, গুনে রাখি, পরদিন আপিশে যেয়ে গুলতানিমিটিঙে শেয়ার করি রিভিয়্যু, কমেন্ট সমেত। বলি, আমাদের বাচ্চারা আদবলেহাজ জানে, আমাদের বাচ্চারা গালিগালাজ করে না, বাহাদুর বীর সরকারের পূজাআচ্চা করে। কে যে কোথায় কেমন করিয়া বাড়ছে, গোকুলে এবং গঞ্জে-গাঁয়ে-হাটে-বন্দরে, সেই নিউজ আমরা রাখি না। আমাদের সন্তানেরা ভালো। দুধ খায় নিয়মিত। অতএব, আমরা আদর্শমুখা বাপচাচা, আমাদের কিসের ভয়, কিসের লজ্জা?

আচ্ছা, এখন কি নির্ভয়ে কথা বলা যাবে? এই গ্যাপে? এইটা গ্যাপ না-হয়ে ট্র্যাপও তো হতে পারে, কে জানে। ট্র্যাপই, আ’য়্যাম অ্যাফ্রেইড, হবে। সেইফ সাইডেই থাকি। টিল্ টোয়েন্টিফোর্টি। মিনিম্যাল স্টেইটমেন্ট বোধহয়। দ্য সেইম শো মাস্ট গ্য অন বোধহয়। না, ভাবগতিক দেখে তো ‘বোধহয়’ পার্টস্-অফ-স্পিচ পুনঃপুনঃ বলাটা বাহুল্য শোনায় নির্ঘাৎ। বলি ‘নিশ্চয়’। লিচ্চয়, লালমোহনবাবু, লিচ্চয়! বাবুনগরী, লিচ্চয়, লিচ্চয়, আল্লামা শফি! টিল্ টোয়েন্টিফোর্টি। ইনশাল্লা। মাদার অফ কওম। পুনরায়, মেহেরজান, পুনরায়! ফির মিলেঙ্গে। লেকিন পুরানা বাকশের ভিত্রে এক নয়া পাত্রমিত্রসভাসদের মজমায়। সিকোফ্যান্টদের নবতর সিন্ডিকেটসভায়। দিনবদলের স্ট্যাটাস-ক্যু মহিষাসুর উন্মাদনায়। নিদারুণ মাৎস্যন্যায়। ছাত্রলীগান্যায়। টেরিফিক স্ট্র্যাটেজির গুমখুন গণতান্ত্রিকতায়।

নির্ভয়ে বলব, না সভয়? এই ফুরসতে? অ্যাট-লিস্ট ডিসেম্বরে এসে এই ইলিয়্যুসিভ মায়াভ্রান্তির অনুপস্থিতিতে? এই আপাত আড়ালবর্তিতায়? প্রেজেন্স কি দেখা যায় না? ছাড়াছাড়ি হেরিলাম কই? দৃষ্টিলজ্জা নাই। ফেইক, নাকি রিয়্যাল, এই দিন-কয়েকের ‘উদার গণতান্ত্রিক’ গদিসুখ সাময়িক ত্যাজিয়া খাড়ানোয়? মাসখানেকের এই প্যজ্ দেয়ায়? দৃষ্টান্ত স্থাপিবার আশায়? না, ত্যাজিয়া খাড়াইলেন কই? দিলেন প্যজ্ আর কই? দিব্যি পিঠ দিয়া আরামে রইদ পোয়াচ্ছেন সংসদসূর্যের উঠানে। এদিকে তেরো-চোদ্দকোটি পিপলের গা-গতর হিমে জমে আমশি হয়ে যেতে লেগেছে। রেস্ট অফ দি পিপল কোথায় কি করে তাইলে? ষোলোকোটি হিসাবে গেলে রেস্ট অফ দি পিপল তো ধরো গিয়া আরও দুই-তিনকোটি। কী করে তারা? রানীর হয়েই শিঙা ফোঁকে, রাজার হয়ে বেলেল্লা ভুরিভোজ, করে শেহজাদা-শেহজাদির তোষামোদি, কিছু বুদ্ধিবৃত্তি, কিছু করে স্রেফ উমেদারি উঞ্ছবৃত্তি। দিন গয়ংগচ্ছ।

চলে যায়, মরি হায়, ডিসেম্বরদিন দ্রুতপদে ধাবমান জানুয়ারিপানে।

এইভাবে এসে ফের চলে যাবে একের পরে একেকটা জানুয়ারিদিন, একেকটি ডিসেম্বরযামিনী, অন্ধকার কাটবে না। আরও প্রগাঢ় হবে ফ্যাসিস্ত অমাবস্যা। আমরা তালে তাল দিয়া যাব গেয়ে চেতনার সামগান। মরবে মানুষ, গুম হবে খুন হবে বেঘোরে অক্কা যাবে এলোপাথাড়ি নিধনোৎসবে, তবু বুদ্ধিজীবিতায় আমরা আহ্লাদিত রয়ে যাব পঞ্চবার্ষিক বন্দোবস্ত মোতাবেক। বলব, চোখমুখ অত্যন্ত সুঁচালো করে এক্সপ্রেসিভ টোনে দেশবাসীরে শোনায়া যাব, উপায়ান্তরহীনতার গল্প। বলব, ভোট দিতাম কারে, মুক্তিবিরোধী স্বাধীনতাশত্রু হায়মানগুলারে দিমু ভোট? অসম্ভব! অগত্যা। আমাদের উপায়ান্তরহীনতার সুযোগ নিয়ে ছ্যাঁচড় পরিণত হয় স্কিল্ড চোরে, চোর পরিণত হয় ডাকাতে, ডাকাত পরিণত হয় ফ্যাসিপ্রিয় লুটেরায়, লুটেরা পরিণত হয় বিকট রক্তদাঁতাল দানবে। এবং আমরা প্রেমের কবিতা লিখি, ডিকশন নিয়া পোয়েটিক প্রতর্ক সংঘটন করি, লিপ্ত থাকি বিবিধ ফুর্তিফার্তায়, ফেসবুকে বসে মারি রাজা-উজির ও বক্ষিলা। আমাদের দিন কেটে যায় ঈশ্বরবিতর্কে, বাদুড়ের বুনি আর শজারুর শিশ্ন নিয়ে, ফেউয়ের ফ্যাসাদে এবং মিঠে খুনসুটিতে। মেতে রই পিতৃভক্তির সংকীর্তনে। ঝেঁটিয়ে বিদেয় করি বিরোধীদেরে। ফ্যাসিস্ত মতাদর্শ পুষ্ট করে চলি দিবারাতি নিজেদের খেয়েপরে বনেবাদাড়ে ঘুরে।

এরপরে একদিন আমরা বাচ্চাদের গায়ে হাত তুলি। পিটিয়ে তক্তা বানাই নিজেদের তিফিল দুধশিশুগুলারে। কেউ প্রতিবাদ করে না। যারা করে, তারা সবাই বিরোধী সাব্যস্ত হয়, স্বাধীনতাশত্রু বলিয়া আমাদের দুয়ো পায়। আমরা তাদেরে জেলখানায় পুরে রেখে দেই দিনের পরে দিন রাইতের পরে রাইত। কারো বাপের সাধ্যি হয় না তাদেরে নিয়া ন্যাচারাল ন্যায়বিচার প্রার্থনা করার। বিচার নাই। বিচারের নামে আমরা আব্দার করে চলি ফিরে ফিরে ফ্যাসিস্ত হায়েনার কাছে। একটাবারের জন্যও গলা উঁচাই না এই দুঃশাসনের বিরুদ্ধে। এইভাবেই চলছে। এইভাবেই চলছিল। চলবেও।

শহিদুল আলম প্রতিবাদ করলেন। কয়েদ হলেন। মাইর খাইয়া লুলা হইলেন প্রায়। একশদিন পুরা করে একদিন বেইলআউট হইলেন। আমরা শুধু হতবাক হয়ে এই কথাটাই স্মৃতিতে গেঁথে রেখে দিলাম যে এই লোকটা আমাদের প্রিয় দুঃশাসনযন্ত্রটিকে একদম চাঁছাছোলা ভাষায় অ্যাটাক করল, ভয়াল বাকশালতান্ত্রিক বলীবর্দ বীভৎস রসের বাহাদুরির দিকে তর্জনী উঁচিয়ে ক্যামেরায় প্রকাশ্য ‘হ্যুলিগ্যান’ বলল, দশ-পনেরো বছরে এই কিসিমের প্রতিবাদকণ্ঠ শুনি নাই আমরা। আব্দারকারী জনতা আমরা, মাইরের পর মাইর খাইয়াও প্রতিবাদ না করে কেবল অনুযোগ করে গেছি যে-মেরেছে তারই কাছে, গেছি আব্দার করে শুধু। শর্ষের কাছে ভূত তাড়াইবার আব্দার করে গেছি, কিন্তু শর্ষের ভিতরেই ভূত কথাটা জানিয়াও না-জানা ভান আমরা বজায় রেখে গেছি। নিশ্চয় যাব। চলছে। এবং চলবে।

যেন কাফকার আখ্যানজগৎ। ফ্রানৎস্ কাফকা এই জগতটাকেই পিকচারাইজ করে গেছেন ১৯২০ সালের জার্মানপ্রেক্ষাপটে ‘দ্য ট্রায়াল’ উপন্যাসে। সেইখানে দেখি যে একটা মানুষ জন্মাবার পর থেকেই কীভাবে ইতর হয়ে বেঁচে থাকে সরকার বাহাদুরের সিস্টেমলাঞ্চনার দৌরাত্ম্যে। একেকটা মানুষেরে বিচারের কাঠগড়ায় নিয়া দাঁড় করায় কর্পোরেশনগুলো। অথচ মানুষগুলা জানেই না তার অপরাধ কোথায়। জানার কোনো উপায় থাকে না। তারপরেও দুনিয়া চলতে থাকে, দিনানুদৈনিক কাজের চাপে চ্যাপ্টা হয়ে মানুষ বেঁচে আছে ভেবে বেশ পুলকিতও রয়। এই উপন্যাসের প্রোট্যাগ্যনিস্ট ‘কে’ একদিন সকালবেলায় গ্রেপ্তার হয়। কি করেছে ‘কে’ তা সে নিজে তো জানেই না, আমরাও জানি না, আমরা জানতে পারি না আখ্যানভাগ থেকে। আজও কি জানি না? জানলেও বলি না। আর বলি যদি তো ভাসুরের নাম মুখে নেই না। ট্রায়াল চলে। ট্রায়াল চলতেই থাকে। ভাসুরের পক্ষে আমরা কায়ক্লেশে বগল বাজায়া বাঁচি।

কিন্তু শুধু ‘দ্য ট্রায়াল’ উপন্যাসেই তো নয়, কাফকার সমস্ত গল্পোপন্যাসে এই জিনিশটাই ফিরে ফিরে দেখি আমরা। মানুষ কীভাবে অবনমিত, অপমানিত, পর্যুদস্ত হয়ে একদিন চুপচাপ মরে যায় ব্যবস্থাশাসিত হয়ে। ব্যবস্থাচাপেই চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে। ‘মেটামর্ফোসিস’ আখ্যানে দেখি, ‘দ্য ক্যাসল’ উপন্যাসে দেখি, কিংবা আরও অসংখ্য ছোট-বড়-মাঝারি আয়তনের কাফকাগল্পে। প্যারাবলের মতো তার মিতবাক রূপকভরা ন্যানো গদ্যগুলোতে। দেখি, পড়ি, লিটারেরি ক্রিটিকে কোট করি এবং ফ্যাসিস্ত ফিয়াঁসের পক্ষে করি নির্বিকার প্রচারণা। বুদ্ধিবৃত্তিক বদমায়েশি করি দিনরাত টোয়েন্টিফোর ইন্টু সেভেন। চলছে।

এবং শহিদুল আলম মুক্ত হয়েছেন। খুশি আমরা। আমাদের তো মান-অপমানবোধ কোনোদিনই ছিল না, আমাদের ‘নিজেদের’ বিচারব্যবস্থা আমাদেরে যা দ্যায় তা-ই সই। পিঠে চেলাকাঠের দাগ বা বেয়নেটের খোঁচা, হেলমেটপরা ছাত্রলীগারদের টিজিং বা বেধড়ক পেটানো, আমাদের জন্য, সব আমাদের জন্য। মুক্ত শহিদুল আলম। খুশি আমরা। জানে মেরে ফেলে দিলেও তো করার থাকত না কিছু। অতএব খুশি। চিয়ার্স! হুররেই হিপ হিপ! উল্লাস ফর গণতন্ত্রমাতৃকা!

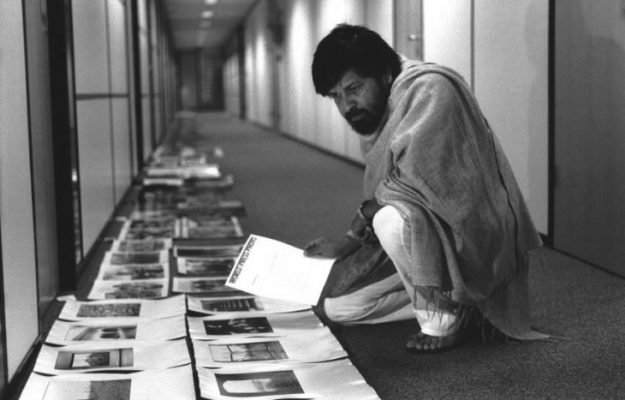

আচ্ছা। লাফালাফি থামায়ে এইবার জিগাই যে কে এই শহিদুল আলম? পরিচয় দেয়া লাগে না আজকের বাংলাদেশের অন্তত শহুরে তরুণ ও মধ্যবয়স্কদের কাছে। এদেশের ফটোগ্রাফিশিল্প শহিদুল আলমের কাছে সানন্দ কর্জ স্বীকার করে। একটুখানি ইন্ট্রোডাকশন তবু করানো যায় ‘কামরা’ নামে একটা আলোকচিত্রশিল্পের জার্নাল থেকে, যেখানে একটা আলাপচারিতায় আলোকচিত্রশিল্পী মুনেম ওয়াসিফ সবিস্তার কথা বলেছিলেন শহিদুল আলমের সঙ্গে ২০১২ খ্রিস্টাব্দে, সেই দীর্ঘ কথোপকথার শুরুভাগে একটা পাঁচপ্যারার নাতিদীর্ঘ ভূমিকা আছে, যেইখানে লেখা : “চাপা দাড়ি, লম্বায় চার ফুট পাঁচ ইঞ্চির বেশি হবে না, গাট্টাগোট্টা শরীর। এই সাইজের একটা লোক একটা মাধ্যমের চেহারা এ-রকম আপাদমস্তক পাল্টায় ফেলতে পারে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। তাকে নিয়ে কথা বেশি বলা বাহুল্য, কি বলব, সবই চর্বিত চর্বণের মতো শোনায়। বরং কিছু ব্যক্তিগত কথা বলি। রাত বারোটা বাজে আমি তাকে একটা জরুরি ইমেইল পাঠাই; ঘুম থেকে উইঠা দেখি উত্তর হাজির, তবে উত্তরটা আসছে ভোর ছয়টা বাজে। আমি মনে মনে ভাবি মানুষটা ঘুমায় কখন? মনে হয় ঘুমায় না, সারাদিন কাজ করে। পুরাই মেশিন! কিন্তু মেশিনের তো ইমোশন নাই, উনার আবার ইমোশন আছে। উনি হাসেন, কান্দেন, স্বপ্ন দেখেন, ছোট বাচ্চা দেখলে মমতায় জড়াইয়া ধরেন। রাগ হইলে উনার চেহারা লাল হইয়া যায়। (…) উনার সাথে হাজার বিষয় নিয়া দ্বিমত থাকলেও কাজ করন যায়, উনি কাজ করায় নিতে পারেন। বাংলাদেশে খুব বেশি লোক স্বপ্ন দেখাইতে পারে না, উনি তা অবলীলায় পারেন।” শহিদুল আলমের এই পিকচারেস্ক পরিচয়টা, আবারও বলি, ‘কামরা’ দ্বিতীয় খণ্ড থেকে ক্যাপ্চার করেছি আমরা। ‘কামরা’ পার্ট-টু প্রিন্ট হয়েছে জানুয়ারি ২০১৩ অব্দে তানজিম ওয়াহাব ও মুনেম ওয়াসিফ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ঢাকা থেকে। এ-পর্যন্ত দুইটা পার্টে প্রকাশিত হয়েছে কামরা।

আমরা এইখানে একটা পুরানা সাক্ষাৎকার রিপ্রিন্ট করছি। ঠিক কোনো ফটোগ্রাফিজার্নাল থেকে নয়, আলমের এই সাক্ষাৎকারটা আমরা নিচ্ছি বিনোদনোপজীব্য পত্রিকার একটা প্রায় বিস্মৃত সংখ্যা থেকে। এবং মনে হয় না সাক্ষাৎকারধৃত পত্রিকার এই ইশ্যুটা খুব বেশি মানুষের মেমোরিতে রয়েছে। এবং এই রিপ্রিন্টের মধ্য দিয়ে সেলেব্রেইট করছি আমাদের গত একদশকের মধ্যে শেষের পাঁচবর্ষ অনির্বাচিত অনৈতিক অলজ্জ গদিনসিন গুমখুনস্বৈরাচারশান্তি। চিয়ার্স বলছি তীব্র ঘোলাময়লা রাহাজানিদীর্ণ গত একদশক এবং আগত দশকের দিনগুলি রাতগুলি ইয়াদে রেখে। ডেফিনিটলি আমরা হ্যাপি আছি। হ্যাপি থাকব আপকামিং পাঁচ যোগ পাঁচ যোগ পাঁচ অনন্ত বর্ষমাস। হ্যাপি আছি, থাকব, হ্যাপিনেসেই মরব, দোহাই লাগে তোমার, আমারে জানে মাইরো না।

শ্বাসরুদ্ধ ও দাঁতে-দাঁতচাপা হ্যাপিনেসের এই দিনাবসানে এবং অবধারিত নয়া পাঁচবছরের জন্য কয়েদখানায় প্রবেশের আগে এই ইন্টার্ভিয়্যুটা আমরা কালেক্ট করে এইখানে প্রিজার্ভড রাখছি। পাক্কা দশ বছর আগে এইটা ছাপা হয়েছিল ‘রেইনবো’ নামে একটা কাগুজে প্রকাশনায়। বিনোদনের খবর ও ফিচার ভিত্তি করে রেইনবো পত্রিকাটা বেশিদিন কন্টিনিউ করে নাই যদিও, কয়েকটা মাত্র সংখ্যা বাইর হবার পরে এইটা তামাদি হয়ে যেতে দেখি, কিংবা সারাদেশে এর সার্কুলেশন আমরা আর দেখতে পাই নাই পরে। এই রিপ্রিন্টটা আমরা করছি রেইনবো উদ্বোধনী সংখ্যা থেকে নিয়ে। ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখে, ভ্যালেন্টাইনদিনে, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে, এইটা বাজারে এসেছিল। পুরানা আমলের বিনোদনপত্রিকা থেকে বেছে বেছে বেশকিছু কন্টেন্ট আমরা অনলাইন মিডিয়ায় রিপ্রিন্ট করেছি আগেও, করছি নিয়মিত, করব, করে যাব, হয়তো উপকারে এল কারো অথবা না, কন্টেন্টগুলা হারিয়ে যেন না যায় সেই ইচ্ছে থেকে এহেন প্রচেষ্টা।

আলমের এই ইন্টার্ভিয়্যুটা আদৌ পোলিটিক্যাল কোনো বক্তব্য/অবস্থান প্রকাশের ডিরেক্ট ম্যানিফেস্টেশন নয়। সেই-অর্থে মারদাঙ্গা রাজনৈতিক তৎপরতার মানুষও নন তিনি। কিন্তু গত দশবছরে একাধারে যেসব অপতৎপরতা টালবাহানা গায়ে-মাথায় সয়েছি আমরা, বাধ্য হয়েছি সইতে, নানান সময়ে সেসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখেছি আমরা আলমকে। যেমন ব্লগার হত্যার প্রতিবাদে খুনিয়াদের-তাচ্ছিল্য-করা তার সদর্প চলাফেরা আমরা চাক্ষুষ করেছি, নিজেরা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থেকেছি কিন্তু প্রতিবাদী কাউকে পেয়ে স্যালুট করেছি মনে মনে, সংগোপনে, এইগুলা ইয়াদ হয়। এইবার আলমের প্রতিবাদ তো আমাদের অস্তিত্বের ভিতটাই হিলিয়ে দেয়। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কিছুদিন আগে এক্সপায়ার করেছেন, শহিদুল আলমের এইবারকার প্রতিবাদ নীরেনবাবুর একটা কবিতা আমাদেরে মনে পড়ায়ে দিয়েছিল, ‘উলঙ্গ রাজা’, কবিতাটা এবং সমনামী কাব্যগ্রন্থটা বাংলাদেশে ব্যাপক পঠিত হয়েছে একসময়। রাজার গায়ে যে একটুকরা পাতার আবরণও নাই, রাজা যে ন্যাংটা, এই কথাটা আর কোনো কবি বোধহয় বলতে আসবে না কোনোদিনই, কোনো লেখক উপন্যাসকার সাংবাদিক বলবে না, কেননা হালুয়ার ভাগ সকলেই চায়, যে পায় না তার আশা জারি রয় পাইবার তরে, একদশক ধরে লেখক-কবিদের এই-ই জীবনচর্যা, আদিবাসীদের জমিজিরাত দখল করে লেখকদেরে দেয়ার টোপটা খাসা, কাজেই কবিদের লেখকদের সাংবাদিকদের প্রাথমিক কাজটা সাধারণভাবে বিবেকতাড়নায় করতে যেয়ে একদল অসংগঠিত একলা মানুষের দেখা আমরা পাই বিভিন্ন অতর্কিত অথচ ধারাবাহিক ঘটনাচক্রে যারা রাজনৈতিক মারপ্যাঁচের বাইরে থেকে স্রেফ ঘটে-যাওয়া চাক্ষুষ ঘটনার শাদামাটা ধারাবিবরণী দিতে যেয়ে পেটোয়া রাষ্ট্রবাহিনীর হাতে হেনস্তা হয়েছেন। কোনো ডিপ্লোম্যাসির ধার না-ধেরে এরা বাহাদুর সরকারকে বিপাকে ফেলেছেন, বিব্রত করেছেন মহান গণতন্ত্রকে, সেই বিচ্ছুগিরির সেই বোকামির কিমৎ চুকাতে হয়েছে তাদেরে তাই নগদে। বেঘোরে গ্রেপ্তার হতে হয়েছে ফেসবুক-ব্লগস্পেস ইত্যাদি সোশ্যাল মিডিয়ার মতপ্রকাশকারীদেরে। একদলশাসিত গণতন্ত্রের সৌন্দর্য বরদাশ্ত করতে এরা না-পারায় আমরা ব্যথিত ও বিব্রত হয়েছি। কিছু ব্যতিক্রম বাদে এদের বেশিরভাগের উপরে বর্তানো জুলুম আমরা না-দেখার ভান করে গেছি উইথ সাক্সেস। শহিদুল আলম সেইসব একাকি বিবিক্ত অসংগঠিত অসহায় রুখে-দাঁড়ানো মানুষের একটা প্রতীক হয়ে উঠলেন সহসা। আমাদের একদলায়িত গণতন্ত্র খানিকটা লাঞ্চিত ও লজ্জিত হলো হয়তো (হলো নাকি আদৌ?), শহিদুল আলমও অন্ধকারান্তরীণ ভয়ভীতির ভিতর দিয়া ভালোয়-ভালোয় বেঁচেও এলেন আলহামদুলিল্লা, ইন-ফিউচার আমাদের একদলায়িত গণতন্ত্র এইসব বিচ্ছুগিরি বিষয়ে ঢের শক্তপোক্ত হবে এইটুকু হোপ অ্যান্ড প্রে। ঢের মিহি ও মসৃণ কায়দায় নিকেশ করবে বেঁকে-বসা ষাঁড়গুলারে। লেট’স্ কাউন্ট ডাউন! শুরু করি বিরোধীদের তালিকা নবায়ন ও বাছাদিগের কল্লা গণনা, কামঅন ড্যুডস্, আমাদিগের অভিযান ঠেকায় এদেশে এই লিবারাল লাফাঙ্গাগিরির সময়ে কে আছে এমন বাপের দুর্দান্ত ব্যাটা! কার গ্রীবার আগায় আছে এমন দুই-তিনখানা মাথা! আগায়া আইসো হে, এফডিসি-বিসিসি-থিয়েটার-পোয়েট্রি নির্বিশেষে সক্কলে আমাদের লগে, দেখাও তোমার চানবদনখানা!

আপাতত শহিদুল আলমের এই ইন্টার্ভিয়্যুটা আমরা কাগুজে ছাপামাধ্যম থেকে এনে এইখানে রাখছি। মাধ্যমান্তরকালে যেটুকু সম্পাদনা তা-ও করছি। রেইনবো পত্রিকার এই সংখ্যায় এত অজস্র বাক্যভুল বানানভুল রয়েছে যে প্রায়শ অর্থ উত্তোলন করাও মুশকিল হচ্ছিল। ফলে এডিট না করে উপায় ছিল না। আল মারুফ নামে কেউ-একজন সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। সাক্ষাৎকারগ্রাহীকে আমরা চিনি না, দুর্ভাগ্যজনকভাবে, কাজেই কন্সেন্ট নিতে পারি নাই রিপ্রিন্টকালে। অ্যানিওয়ে। এইবার মূল কন্টেন্টে প্রবেশ করতে চাইছি নিচে।

এর আগে, একটু দাঁড়াও, একটু দম লও এইখানে। এসো তুমি। নির্লজ্জ হও। কথা বলো। গুনগুনিয়ে ত্যানা প্যাঁচানো নয়, ফেসবুকিশ ফ্যাসাদ নয়, নির্ঘোষে নেচে বেড়াও উদয়শঙ্করমুদ্রায়। স্পিক আউট! বেইসটা বাড়ায়া, সিং অ্যালং, লাউড!

সংগ্রহ ও ভূমিকা : জাহেদ আহমদ

“বাংলাদেশের ফটোগ্রাফি খুবই উঁচু জায়গায় রয়েছে”

— শহিদুল আলম

ছবিমেলা। পাশ্চাত্যের বাইরে প্রতীচ্যে ফটোগ্রাফির সবচাইতে বড় উৎসব। আর এ উৎসবের পিছে যার অবদান, তিনি শহিদুল আলম। বাংলাদেশে ফটোগ্রাফির অন্যতম পথিকৃৎ। গড়ে তুলেছেন ‘দৃক ইমেজ লাইব্রেরি’, ‘দৃক গ্যালারি’ আর আলোকচিত্রী গড়ার ‘পাঠশালা’। দেশে ও দেশের বাইরে বাংলাদেশকে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন তিনি। রেইনবোর মুখোমুখি হয়ে বলেছেন না-জানা অনেক কথা।

লন্ডনে থাকতে আপনি ছিলেন কেমিস্ট্রির ছাত্র। পিএইচডিও করেছেন একই বিষয়ে। কিন্তু ক্যারিয়ার হিশেবে আপনি ফটোগ্রাফিকে বেছে নিয়েছেন। কোন ব্যাপারটা আপনাকে ক্যারিয়ার হিশেবে ফটোগ্রাফি নিতে আগ্রহী করেছে?

আমাদের দেশে এখনো ফটোগ্রাফিকে ফ্যুলটাইম ক্যারিয়ার হিশেবে ধরা হয় না। ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়াটাই মূল ক্যারিয়ার — এ ধরনের স্টিরিয়োটাইপ ধারণা থেকে এখনও আমরা বের হয়ে আসতে পারিনি। প্রথমদিকে শখের বশেই ছবি তুলতাম। তবে কখনো ভাবিনি পেশা হিশেবে ফটোগ্রাফি করব। ১৯৮০ সালে নিউইয়র্ক থেকে আমার বন্ধুর জন্য একটা ক্যামেরা কিনি। লন্ডনে ফেরার পর বন্ধুটির কাছে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় ক্যামেরাটি আমার হাতে চলে আসে। কিংসব্যুরিতে থাকতে আমি লোক্যাল একটি লেকের কিছু ছবি আর তার সাথে একটি লেখা পাঠিয়ে দেই ‘অব্জার্ভার’ পত্রিকায়। হঠাৎ একদিন পত্রিকায় ছবিগুলো ছাপা হলো ব্যাকপেজের অর্ধেক ট্রিটমেন্ট নিয়ে। আর সেইসাথে পেলাম ১০ পাউন্ড — ফটোগ্রাফার হিশেবে আমার প্রথম আয়।

১৯৮৩ সালে কাজ শুরু করি ইলিং অ্যান্ড হ্যাম্পশায়ার ফটোগ্রাফিক সোসাইটিতে। সে-বছরই আর্ট কাউন্সিলের এক প্রতিযোগিতায় বেস্ট ফটোগ্রাফার অফ দ্য ইয়ার নির্বাচিত হই। ‘ইলিং অ্যান্ড ইয়াং রাস্কলস’-এ কাজ করাটা লাভজনক হলেও, সত্যি বলতে আমি সেখানে কাজ করে সন্তুষ্ট হতে পারছিলাম না। আসল ফটোগ্রাফিক ভ্যালু ওয়ার্কের দিক থেকে আমি অনেক পিছিয়ে পড়ছিলাম। তখন আমি দেশে ফিরে আসি। সালটা ১৯৮৪। হাতে ২৮০০ পাউন্ড। মাথায় নতুন ব্যবসার স্বপ্ন। কিন্তু দেশে ফিরেই দেখি বাবা হাউজ বিল্ডিং লোনে বিপর্যস্ত। লোনের পরিমাণ ছিল প্রায় আমার সঞ্চয়ের সমান। ওখানেই আমার সমস্ত টাকা খরচ হয়ে যায়। কিন্তু স্বপ্নটা ঠিকই মাথায় রয়ে যায়।

আমার কাছে থাকা কিছু আনডেভেলপড ফিল্ম নিয়ে একবার আমাকে যেতে হয় এলিফ্যান্ট রোডের ফুজিতে। সেখানেই দেখা হয় মঞ্জুরুল আলম বেগ-এর সাথে। তিনিই আমাকে বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটিতে নিয়ে যান। সে-সময়টাতে আমি এলিফ্যান্ট রোডেই খুলি ‘ফটো ওয়ার্ল্ড’। আমার কাছে যেহেতু তেমন টাকাপয়সা ছিল না তাই আমি সেখানে ছিলাম ওয়ার্কিং পার্টনার, আর আমার সাথে ছিল আরও চারজন ফিন্যানশিয়্যাল পার্টনার।

সে-সময়টাতে আমি স্টুডিয়োতে আবারো পুরোদমে কাজ শুরু করে দিই। আমি আবারো কমার্শিয়্যাল ফটোগ্রাফার হিশেবে দাঁড়িয়ে গেলাম, কিন্তু আমার পুরোদস্তুর ফটোগ্রাফার হওয়ার স্বপ্ন থমকেই থাকল। ১৯৮৫-তে স্টুডিয়ো ছেড়ে পুরোপুরি ফ্রিল্যান্স কাজ শুরু করি।

ভিজুয়্যাল পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট হিশেবে প্রথম কাজ শুরু করি ১৯৮৮ সালে। এরই ফলে ১৯৮৯ সালে সৃষ্টি হয় ‘দৃক’-এর। ওই সময়টাতে আমি অ্যাডভার্টাইজিঙের সাথে সাথে জার্নালিস্টিক কাজও করতে থাকি। প্রথমদিকে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা আর রাজনৈতিক আন্দোলনের ছবিগুলো দেশের বাইরে বিক্রির চেষ্টা করতে থাকি। কিন্তু বাইরে এ-ব্যাপারে কেউ কোনো উৎসাহ দেখায়নি সে-সময়ে। যা-হোক, ১৯৯১ সালে সাইক্লোনের ছবির প্রচুর অনুরোধ পাওয়া যায়। দৃকের মাধ্যমে অন্যান্য ফটোগ্রাফারদের সহযোগিতায় সে-সময় দৃক দাঁড়িয়ে যায়।

ছবিমেলার শুরু কীভাবে? এর পেছনে অনুপ্রেরণা কী ছিল?

বিশ্বের অন্যদিকের দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশের ইমেজ একটি দরিদ্র রাষ্ট্রের, প্রাকৃতিক দুর্যোগের আর রাজনৈতিক অস্থিরতার। আর অন্যদিকে বাংলাদেশের মানুষেরা সাধারণত ফটোগ্রাফি সম্পর্কে এবং এর ব্যাপকতা সম্পর্কে উদাসীন। এমনকি আমি এখনও সন্দিহান যে আজো সেই উদাসীনতা কেটেছে কি না। এখনও পত্রিকায় ক্রেডিট ছাড়াই ছবি ছাপা হয়। এমনকি পত্রিকা মিডিয়াতে যারা সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রাখেন তারা হয় সম্পাদক বা লেখক। ফলে তারা যা লেখেন তা পুরোপুরি ফটোগ্রাফারের বক্তব্য হয়ে ওঠে না। উল্টো ছবিটাকেই লেখার সাথে মেলানোর জন্য রিসাইজ করা হয়।

এমন উদাসীনতা আমাকে উৎসাহী করে তোলে কিছু-একটা করার ব্যাপারে। আমি এমনকিছু করতে চেয়েছি যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশি ফটোগ্রাফাররা দেশের বাইরের ফটোগ্রাফি সম্পর্কে জানবে, একইসাথে নিজেদেরও একটা প্ল্যাটফর্ম হবে। এভাবেই ছবিমেলার শুরু।

আমরা প্রথমে ১৯৯৫ সালে ছবিমেলার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু তৎকালীন বিরোধী দল সাতদিনের হরতাল আহ্বান করলে সেবারে ভেস্তে যায় পুরো পরিকল্পনা। সেবারের আর্থিক ও মানসিক ধকল কাটিয়ে উঠতে আমাদের পাঁচ বছর সময় লেগে যায়। সব বাধা ডিঙিয়ে ২০০০ সালে ঢাকায় বসে এর পয়লা আয়োজন, ছবিমেলা-১ ‘ডিফারেন্সেস’, যেখানে ৭১-এর ছবি নিয়ে একটি বিশেষ প্রদর্শনী হয়েছিল ‘দ্য ওয়ার উই ফর্গেট’ শিরোনামে।

এখন ছবিমেলা করতে ১৮ মাসের প্রস্তুতি লাগে। এটা সহজেই অনুমেয় কতটা বিশাল কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হয়। পর্যায়ক্রমে ছবিমেলা শক্তিশালী ও ইনফ্লুয়েনশিয়্যাল একটি প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়।

ছবিমেলা একটি বড় কর্মযজ্ঞ, এর আর্থিক সহায়তা আসে কোথা থেকে?

দৃক একটি বড় অংশ ব্যয় করে অবশ্যই। তবে সবচাইতে বড় অংশ আসে অন্যভাবে। প্রচুর সহযোগী আছে যারা আর্থিকভাবে সহায়তা করে না ঠিকই, তবে ছবিমেলায় তারা অংশ নেয় তাদের ভেন্যু ও অন্যান্য রিসোর্সের মাধ্যমে। প্রত্যেক সহযোগীই তাদের নিজস্ব ধারায় সহযোগিতা করে। যেমন ব্রিটিশ কাউন্সিল তাদের সকল সুযোগসুবিধা দেয় ফটোগ্রাফারদের এ-সময়টাতে, ভেন্যুর ব্যবস্থা করে। আবার কিছু সহযোগী আর্থিকভাবেও সহযোগিতা করে। যেমন, ‘প্রিন্স ক্লজ ফান্ড ফর কালচার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট’ ছবিমেলা-৩ ও ছবিমেলা-৪ আয়োজনে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছিল। এবারে ভিন্ন পৃষ্ঠপোষক নিয়ে কাজ করছি, ডাচ একটি সংগঠন ‘স্টিচিং ডয়েন’। আর প্রথম দুটি ছবিমেলা কোনো বড় পৃষ্ঠপোষক ছাড়াই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ছবিমেলার থিম কীভাবে সিলেক্ট করা হয়?

শুরুতেই আমাদের টিম একটি সিদ্ধান্তে আসে কোন থিমটি উপযোগী। তবে ছবিমেলা-৪ থেকে আমরা অনলাইন ভোটিঙের ব্যবস্থা শুরু করেছি। সেইসাথে ওয়েবসাইট ডিসকাশন ফোরামে চলতে থাকে আলোচনা। এবারে যেমন সবচাইতে বেশি ভোট পড়েছিল ‘ফ্রিডম’-এ।

মোট অংশগ্রহণকারীর তুলনায় বাংলাদেশি ফটোগ্রাফারদের অংশ নেয়ার আনুপাতিক হার কেমন?

এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ফটোগ্রাফি খুবই উঁচু একটি জায়গায় রয়েছে। এবারের ছবিমেলায় প্রচুর ছবি এসেছে বাংলাদেশের ফটোগ্রাফারদের কাছ থেকে। এবারের সবচেয়ে দুরূহ কাজ ছিল ছবিমেলায় এই বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি ফটোগ্রাফারদের কাজ যাচাই করা; আর দুঃখজনক ছিল ভেন্যুর অভাবে তাদের সবার কাজ প্রদর্শন করতে না পারা।

ছবিমেলার শুরুর দিকে ফটোগ্রাফারদের কাছে গিয়ে ছবির জন্য অনুরোধ করতে হতো। কিন্তু এখন শুধুমাত্র প্রদর্শনীর জন্য স্থানের অভাবে অনেক ভালো এন্ট্রি ফেলে দিতে হচ্ছে। যে-সমস্ত কাজ প্রদর্শনীতে দেখানো হচ্ছে না সেগুলো নিয়ে স্লাইড শোয়ের আয়োজন করা হয়েছে। এবারের মোট ৬২ জন অংশগ্রহণকারী ফটোগ্রাফারের মধ্যে ৮ জনই বাংলাদেশি।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আপনার অসাধারণ সাফল্য অবশ্যই বাংলাদেশের ফটোগ্রাফারদের জন্য অনুপ্রেরণা। ‘ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটো’-র ৫২ বছরের ইতিহাসে একমাত্র আপনিই অশ্বেতাঙ্গ। আপনার কর্মজীবনের দিকে তাকালে দেখি কেবলই সাফল্যের গল্প। কোন ব্যাপারটি আপনাকে লক্ষ্যের দিকে একাগ্র করে তোলে, আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়?

(… হেসে …) — ব্যাপারটিকে আমি কখনোই এভাবে দেখি না। এটা সত্যি যে আমি একমাত্র অশ্বেতাঙ্গ ‘ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটো’-তে। তবে আমি আমার কাজের জন্যই সেখানে গিয়েছি। যদি এমন হতো আমি অশ্বেতাঙ্গ বলেই সেখানে গেছি, তবে ব্যাপারটি অন্যরকম হতো।

যখন আমি প্রথম ছবিমেলার আইডিয়া নিয়ে মানুষের কাছে যাই, অনেকেই ব্যাপারটিকে হাল্কাভাবে নিয়েছিল; যে, আদপেই এমনকিছু করা সম্ভব নয়। তা-ও আবার বাংলাদেশে! কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, ছবিমেলা-৫-এ ‘ম্যাগ্নাম ফটোস’-এরও অফার এসেছে। পাশার দান এখন উল্টে গেছে। আমরা আমাদের দারিদ্র্যকে কাটিয়ে উঠেছি। অন্তত ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে। ঢাকা এখনই বিশ্বের অনেক ফটোগ্রাফারদের কাছে প্রাইম স্পট।

আমার মনে হয় এখন আমাদের কাজ দেখতে হবে, বর্ণ বা জাতি হিশেবে না দেখে। আমার মতো সাহস আর লক্ষ্য নিয়ে আরও অনেকেই কাজ করছে, তাদের আসলে সুযোগের অভাব রয়েছে। আমরা বাংলাদেশের সবচাইতে সুবিধাভোগী মানুষদের কাতারে আছি। এই অবস্থানে থাকার দরুণ আমাদেরকেই পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে। এই দিন বদলের গুরুদায়িত্ব এখন আমাদের কাঁধে।

পাঠশালার প্রসঙ্গে আসি এবার। পাঠশালার শিক্ষাব্যবস্থা কি আমাদের আন্তর্জাতিক মানের ফটোগ্রাফার তৈরি করে দিচ্ছে?

অবশ্যই। শুধু তা-ই নয়, এটি একমাত্র স্কুল যেটা সত্যিকার অর্থেই ফটোগ্রাফার তৈরি করে। পাঠশালাগ্র্যাজুয়েটদের সবাই ফটোগ্রাফির সাথেই আছে। কোনো সংগঠনের বা পত্রিকার হয়ে কাজ করছে নয়তো ফ্রিল্যান্স। পাঠশালায় প্রথম বছরেই টেক্নিক্যাল স্কিল শেখানো হয়। দ্বিতীয় বছরে অ্যানালিটিক্যাল স্কিল আর শেষ বছরে শেখানো হয় এগুলোর ডেলিভারি স্কিল। পাঠশালার ফটোগ্রাফাররা একইসাথে ভালো সাংবাদিকও। পুরো বিশ্বে অন্য কোনো ফটোগ্রাফি স্কুল এমনভাবে ফটোগ্রাফার তৈরি করে না।

পাঠশালার ভবিষ্যৎ কী? এটা কী কোনোদিন পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেবে?

আসলে পাঠশালা মোটামুটিভাবে বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে বিশ্ববিদ্যালয় হিশেবেই পরিচিত। বোল্টন ইউনিভার্সিটি, এল্সওয়ার্থ ইউনিভার্সিটি সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠশালাগ্র্যাজুয়েটরা পোস্টগ্র্যাজুয়েশনের জন্য যেতে পারে। এমনকি পাঠশালার যে-কোনো ছাত্র প্রথম বছর শেষ করেই দ্বিতীয় বছরে বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারে। এই মুহূর্তে স্টাডি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে নরওয়ের ছাত্ররা পাঠশালায় পড়ছে।

পাঠশালার বিশ্বব্যাপী একটি অবস্থান তৈরি হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে কি ফটোগ্রাফির সে-রকম মার্কেট তৈরি হয়েছে?

আমার মনে হয় এখানে ফটোগ্রাফারদের সাথে ক্রেতাদের পাব্লিক রিলেশনের চরম অভাব রয়েছে। বাংলাদেশের ফটোগ্রাফারদের আরও ডাইন্যামিক হতে হবে বাইরের ক্রেতাদের কাছে পৌঁছবার জন্য। বাংলাদেশের ফটোগ্রাফারদের কোয়ালিটি নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। শুধুমাত্র বাইরের ক্লায়েন্টদের ডেস্কে যাবার অপেক্ষা। অ্যাজেন্সিগুলোও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু আমরা যে-কাজটি করছি তা সম্পূর্ণ উল্টো। আমরা ক্রেতাদের কাছে যাওয়ার চাইতে ক্রেতাদেরকেই উল্টো আমাদের কাছে টেনে আনছি ছবিমেলার মাধ্যমে।

আপনি কি আরও কিছু বলতে চান?

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও তেমন এগোয়নি যে ফটোগ্রাফিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেবে। অন্তত যতটা ফটোগ্রাফি ডিজার্ভ করে। আমি এটা শুধু ফটোগ্রাফি স্কুলের পক্ষে বলছি না, সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকিয়েই বলছি। বর্তমান জটিল জীবনধারণে আমাদের অনেককিছুই করতে হয় সোসাইটিকে ঠিকমতো কাজ করাতে। বর্তমানে সবাইকেই সবকিছু নিয়ে বেসিক ধারণা রাখতে হয়। যেমন টাইপিং, কম্পিউটিং, মার্কেটিং, অর্থনীতি সবকিছুই। আমি বিশ্বাস করি ফটোগ্রাফিও তার মধ্যে একটি। আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনসংস্থা, টিভি, পিআর কোম্প্যানি সহ একশ্রেণির মানুষেরা এক-ধরনের ইমেজ দিয়ে আমাদের মানস গঠন করে দিচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পেতে ফটোগ্রাফির জ্ঞান থাকা দরকার সকলেরই। ভিজুয়্যাল লিটারেসি অবশ্যই প্রয়োজন এ-ধরনের ব্রেইনওয়াশ থেকে মুক্তি পেতে। আমরা যদি আমাদের মস্তিষ্কের ভাষা না বুঝতে পারি তবে প্রতিনিয়ত আমাদেরকে এ-ধরনের ব্রেইনওয়াশের শিকার হতে হবে।

… …

- আধুয়া গ্রামের নৌকাপূজা : নানান ধারার গানের গ্রামীণ মেলা || বিমান তালুকদার - February 2, 2026

- ঊষর দিন ধূসর রাত : উপন্যাসের তন্তু ও তাঁত || রাশিদা স্বরলিপি - January 24, 2026

- সরস্বতী বিশ্বলোকে || সুশান্ত দাস - January 23, 2026

COMMENTS