ফ্রান্সিস ফুকোয়ামা লিখলেন end of history; অথচ ইতিহাসের শেষ নেই। ইতিহাসের কোনো সরলরেখা নেই। একটা স্পাইরাল প্রবণতায় ইতিহাস তার মুখ ও মুখরতা দেখায়। সময় ও ইতিহাস একই আখ্যানের কিংবা বহমানতার প্রতিশব্দ। সময় একটা ছোট্ট গোল্ডফিশের সাঁতার। সাঁতরে সাঁতরে সোনালি মাছটা যেখানে পৌঁছয় সেটাই ইতিহাস। কথাশিল্পী ইতিহাস লেখেন না। রূপালি মাছের সাঁতারটাকে লেখেন। কাচবন্দী চক্ষুদ্বয়কে লেখেন কিংবা লেখকের শরৎ, বর্ষা, কার্তিকের ঋতুমাখা মনটাকে লেখেন। এই লেখনীটা জাদুঘরের লাল পুস্তকের সীমাকে ছাড়িয়ে সামাজিক হরফ ও আখ্যানীয় প্রাণতায় বেঁচে থাকে। এখানে লেখকের বেঁচে থাকাটা কিংবা জাদুঘরের লাল খাতার সীমাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেয়ে জরুরি হচ্ছে লেখকের লেখাটা। লেখকের হাঁটাটা।

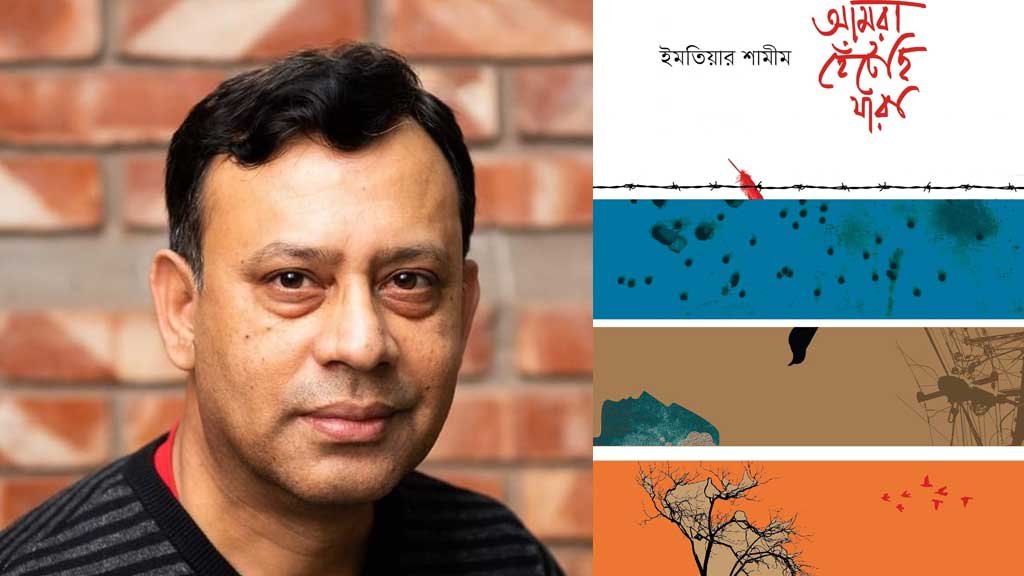

‘আমরা হেঁটেছি যারা’ উপন্যাসে এই আমরাটাই ইতিহাস কিংবা মুক্তিযুদ্ধের লাল গোলাপে রচিত বাংলাদেশের উত্তম পুরুষ। উত্তম পুরুষের উপস্থিতিতেই থাকে মধ্যম পুরুষের অস্তিত্ব। উপন্যাসের প্রায় মাঝপৃষ্ঠায় এসে আমরা আবিষ্কার করি আখ্যান-বলিয়ে এই কথকের নাম তথাগত। বাবার আঙুল ধরে ভোরের আলোয় শিশিরমাখানো তথাগত একরাতের ঘটনায় বড় হয়ে যায়। একের পর এক ঘটতে থাকে ঘটনাগুলো কিংবা একটার পর একটা আখ্যান বলতে থাকে তথাগত। তথাগতর কথন থেকে আখ্যানগুলো আমাদের চোখে এসে বসে। আখ্যানেরও দৃশ্যরূপময়তা থাকে। আমরা সে-দৃশ্যরূপময়তায় হাঁটতে থাকি। আমাদের সে-হাঁটাকে থামিয়ে শুরু হয় আরো একটা নতুন আখ্যান। কিন্তু একটা আখ্যানই বলে যায় তথাগত। বলতে বলতে তথাগত চলে যায় খাকি পোশাকের ইন্টারোগেশন সেলে। সময়ের বাসিন্দাদের একটা নিয়তি থাকে। তথাগতদের নিয়তি ইন্টারোগেশন সেল।

দুই

মুক্তিযুদ্ধ এবং শরণার্থীশিবিরের স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে তথাগত। রক্ষীবাহিনী, রাতবাহিনী, গণবাহিনী, ঠোলাবাহিনী কিংবা রগকাটা বাহিনীর অত্যাচার, বীভৎসতা, গর্দান কর্তনের মতো আতঙ্কিত সময়ের মধ্য দিয়ে যিনি গেছেন তিনি তথাগত। শেখ মুজিবর রহমানের হত্যা, জিয়া হত্যা, কিংবা এরশাদের স্বৈরতন্ত্রের মধ্য দিয়ে যিনি গেছেন, যার বাবাকে আর্মিরা তুলে নিয়ে হত্যা করে—সেই ছেলের আখ্যান ‘আমরা হেঁটেছি যারা’। উপন্যাসপাঠে আমরা দেখি আখ্যানের অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহে তাকিয়ে রয়েছে তথাগত। তথাগতর মতো সময়, পাঠক ও রাষ্ট্রও নির্বিকার। তথাগত তার চোখ দিয়ে দেখতে থাকে পিতার আখ্যান। তার সৎ মা তনুর আখ্যান। শহুরে মেয়ে মারিয়ার আখ্যান। শিশিরভেজা মাঠে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে যাওয়া মনীষার আখ্যান। গিটারিস্ট বন্ধু মামুনের আখ্যান। রগকাটা বাহিনীর হাতে পড়ে অর্ধমৃত আয়ুবের আখ্যান। এত এত আখ্যানের ভেতরে পাঠক হয়তো দিশা হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু পাঠককে রক্ষা করে কথকের কবিত্ব। আখ্যানলেখকেরও কবিত্ব থাকে। সেই কবিত্বটা হচ্ছে তার বর্ণনা। যে-কোনো আখ্যানের রক্তসঞ্চালন হচ্ছে তার শৈল্পিক বর্ণনা। কথাকে আড়ালে রেখে কথা বলার ক্ষমতা। সুতা বুননের মতো সূক্ষ্ম এর ছন্দ ও প্রকৌশল। উপন্যাসটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই টানটান প্রাণধর্মটা ছিল। হয়তো একটা দুইটা কবিতার অযাচিত, নিষ্প্রাণ সংযোগ আছে। দু-একটা জায়গায় হয়তো বর্ণনার ফেনা আছে কিন্তু আবেগ প্রকাশে লেখকের বাহাদুরি আছে। আছে মননের সূক্ষ্ম জাদু। আমির ভেতরেই প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে জড়িয়ে আছে তথাগত। এই আমিই আমরা হয়ে কথা বলেন। বাক্যের পর বাক্যে সময় চরিত্র ও পরিস্থিতিকেই বলে যাচ্ছেন তথাগত।

‘আমরা হেঁটেছি যারা’ বইটি অন্যসব রাশি রাশি বই থেকে আলাদা। প্রসঙ্গ কিংবা কথনে একটা রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকেই সহানুভূতির সাথে বর্ণনা করেছেন লেখক। আখ্যানে তথাগতর গোটা জীবনটাই অনিশ্চিত। তথাগতর এই ক্রাইসিসটা গোটা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ক্রাইসিস। যে-রাজনীতির ভেতরে একটা রাষ্ট্রের জন্ম, সে-রাজনীতি যখন বহু দলে বহু মতে ভাগ হয়ে ক্রমাগত সর্বনাশ ডেকে আনে তখনই শুরু হয় হত্যা ও লুণ্ঠন। তথাগত সেই লোহাপোড়ানো সময়ের ভেতর দিয়ে হেঁটেছে। তথাগতর সাথে হেঁটেছে বাংলাদেশের বিশ বছর। রাষ্ট্র যখন অকেজো, দালাল আর দখলদারদের খপ্পরে; যখন প্রতিরাতে রগকাটা ও গলাকাটা বাহিনী লাশ উপহার দেয়—তখন একজন ইমতিয়ার শামীমকে লিখতে হয় ‘আমরা হেঁটেছি যারা’। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনেকেই লিখেছেন এবং লিখে যাচ্ছেন। কিন্তু নির্মোহ দৃষ্টিতে আমাদের জাতীয় ইতিহাসকেই আখ্যানে রূপ দিয়েছেন লেখক। তথাগতর বাবার অনেক কথাই হয়তো উপন্যাসীয় হয়ে ওঠেনি। ভাষাকে বকুলগাছের মতো নিশ্চুপ ঘ্রাণময় করে না বলে তথাগতর বাবা হয়তো স্কিপ্টিয় ভাষায় তার সময়ের রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার আখ্যানটাকেই বলেছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এই সত্যবচনে লেখক দেখিয়েছেন টেলিমেকাসের গুপ্ত ইচ্ছা ও সাহস।

বুড়ো আশাবাদীরা হয়তো কাল্পনিক আশাবাদ লিখবেন। কিন্তু ইমতিয়ার শামীমকে লিখতে হয় তথাগতর আখ্যান। তথাগতদের ইন্টারোগেশন হয়তো চলতেই থাকবে। মনীষারা হয়তো আবারো আত্মহত্যা করবে। কিন্তু মামুনের রাগী গিটারের কর্ড গাইতে থাকবে সলিল চৌধুরীর গান। পোষা অফিসাসেরা বারবার বলবে ‘অ্যারেস্ট হিম’। মামুনেরা তবু গাইতে থাকবে জাগরণের গান। আজাদরা চলে যায়, রুমিরা চলে যায়, মামুনরা চলে যায়—কিন্তু মামুনের আম্মা দৃঢ গলায় বলতে থাকে, “কাক কাকের মাংস খায় না। কিন্তু ডিফেন্সের লোকেরা খায়। আমার স্বামীকে খেয়েছে স্বজাতি হওয়ার পরেও। আমি সবসময়েই চেয়েছি মামুন আমার অপমানের প্রতিশোধ নেবে। হয়তো তার পথ ঠিক ছিল না, কিন্তু সে তার মতো করে প্রতিশোধ নিয়ে গেছে। মানুষকে দানবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, এটাই বড় কথা, সে বাঁচবে না মরবে সেটা বড় ব্যাপার নয়। সে যদি না দাঁড়ায় সে যদি প্রতিবাদ না করে তাহলে সে তার মনুষ্যত্বকেই অপমান করে। মানবতাকে পদদলিত করে।” (পৃষ্ঠা ৮৫)

তিন

উপন্যাসটিতে কেউই বাঁচতে পারেনি। আসলে সময়টাই কাউকে বাঁচতে দেয়নি। সারারাতের জমানো ক্রোধের চেহারায় একেকজন নিশ্চুপ তাকিয়ে থাকে। রাতবাহিনী কিংবা রক্ষীবাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে তথাগতর বাবা জাসদের গণবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। তাই রক্ষীবাহিনীর লোকেরা বলে, “কনে গিয়েছে হারামজাদা? শুয়ারের বাচ্চা জাসদে যোগ দিয়েছে? ভাবছে জাসদে যায়ে পার পাবে? অর জাসদ করা বার করব।” আসলেই পার পায়নি। জলপাই বাহিনীর লোকেরা এসে তথাগতর বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। নিয়ে যাওয়ার আগে সেলফে শেখ মুজিবরের ছবিটি দেখে তরুণ অফিসারটি জিজ্ঞেস করে, “আপনি তো জাসদ করেন। এর ছবি রেখেছেন কেন?” উত্তরে তথাগতর বাবা যে কথা বলেছে, সেটাই আমাদের জাতীয় ইতিহাস। “এখন আমরা যা-ই করি না কেন যুদ্ধের সময় তিনি আমাদের সবার নেতা ছিলেন। এমনকি যারা তাঁকে হত্যা করেছে, যিনি এখন সামরিক বাহিনীর প্রধান হয়েছেন তারা সবাই তো তার অধীনেই যুদ্ধ করেছি।”

শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন, সিরাজ সিকদার, কর্নেল তাহেরের ইতিহাস লেখা হয়। কিন্তু তাথাগত কিংবা তার বাবার ইতিহাস লেখা হয় না কখনো। তারা ইতিহাসের সচল নদীটির তলদেশে ঘুমিয়ে থাকে কিংবা ‘আমরা হেঁটেছি যারা’ উপন্যাসে ইতিহাসের ইতিহাস হয়ে যায়। লেখক উপন্যাস লিখেছেন, সামাজিক ইতিহাস লেখেননি। কিন্তু আখ্যানের পারস্পরিকতায় হয়তো সচেতনভাবেই দুটি চরিত্রের ভেতর দিয়ে ইতিহাসের ভেতরের সত্য ইতিহাসটাকে উঠিয়ে এনেছেন। তাথাগতর বাবা মুক্তিযোদ্ধা। এই দেশের সকল ক্রাইসিসের মধ্য দিয়ে যিনি গেছেন। দলের ভেতরে থেকে দেখেছেন দলের নানা শাখা-প্রশাখা। মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রুপিং, মন ও প্রকৃতি। স্বাধীনতার পর সবকিছু কেমন যেন কমান্ডহীন হয়ে গেছে। রাতবাহিনী-রক্ষীবাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে জাসদের গণবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু ভূখণ্ডের ইতিহাসটা তিনি জানেন। সেই জানা ইতিহাসটাই তিনি বলেছেন অকপটে। “এদের দিয়ে মুজিবভাই দেশ গড়বে? হবে না, কিচ্ছুই হবে না দেখ। মুজিবভাই যদি মণিভাইদের কথা না শুনে তাজভাইয়ের কথা শুনত, নিদেনপক্ষে দাদাভাইকে সাথে রাখতে পারতো তাহলে কি আর এই দশা হয় আওয়ামীলীগের… (পৃষ্ঠা ২৩) … “মুজিবভাই তাজভাইয়ের কোনো কথা শুনতে চায় না। মোশতাকভাই যুদ্ধের সময়ে এত হারামিপনা করল তার সাথে গলায় গলায় ভাব আর তাজভাইকে একদিনও জিজ্ঞেস করল না কেমন করে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পাড়ি দিলো তাজভাই। উলটো আরো হেনস্তা করতে চায় তাজভাইকে! তাজভাই এত গর্ব নিয়ে ঘোষণা দিলো, যুদ্ধে ধসে যাওয়া দেশটার জন্য আমরা সবার কাছে থেকেই সাহায্য নেব, কিন্তু যে আমেরিকা আমার দেশের মানুষকে মারার জন্যে অষ্টম নৌবহর পাঠাতে পারে তার কোনো দান আমরা কখনও-ই নেব না; কই, মুজিবভাই তো তার কথাকে একটু সম্মানও করল না। উলটে আমেরিকার সাহায্য নিল। এত সম্মান করে মুজিবভাইকে আমরা রাষ্ট্রপতি বানালাম, কোথায় উনি দেশে ফিরে জাতীয় সরকার বানিয়ে সব দলের উপর ছড়ি ঘোরাবেন, তা না করে উনি পাওয়ার প্র্যাকটিস করার জন্য নিজে রাষ্ট্রপতি পদ ছেড়ে তাজভাইয়ের প্রধানমন্ত্রীত্ব কেড়ে নিলেন। তাজভাই ভালো মানুষ জন্যেই চুপচাপ এইসব সহ্য করে। কিন্তু আর কয়দিন? তাজভাই কিছু না করলেও অই মোশতাক আর মণিই ডোবাবে মুজিব ভাইকে… চাঁদা দিয়েও বাঁচা যাবে না। আবার চাঁদা চাইবে। রক্ষীদেরও চাঁদা দিলে আবার ঘুরে ঘুরে আসবে। এখন একটাই উপায় আছে বাঁচার : জাসদ করা”… (পৃষ্ঠা ২৪) … এরা কেউই যুদ্ধে যেতে চায়নি। এমনকি মুজিবভাইও চেয়েছেন কি না সন্দেহ আছে। কিন্তু একথা তো ঠিক তিনি চান বা না চান আমরা তাঁর নামেই যুদ্ধ করেছি। ভেবেছি দেশ স্বাধীন হলে মুজিবভাই ফিরে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে, যারা যুদ্ধ না করে যুদ্ধের নামে বাগাড়ম্বর করেছে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়বে। মুজিবভাইয়ের নাম যে কোটি কোটি অস্ত্রের চেয়েও আমাদের কাছে বেশি শক্তিশালী ছিল তা তোমরা এখনকার ছেলেমেয়েরা কেউই বুঝতে পারবে না। দেখ আকাশসমান জনপ্রিয়তাও কেমন করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে! একটা মানুষও তাঁর শোকে কাঁদে না। আমার দম আটকে আসে ভাবতে গেলেই।” (পৃষ্ঠা ৫৬)

তথাগতর বাবার এই কথাগুলো অনেক মুক্তিযোদ্ধারই কথা। যাঁরা শেখ মুজিবুর রহমানের ছবিকে বুকে ধারণ করে যুদ্ধে নেমেছিল। ভেবেছিল বঙ্গবন্ধু ফিরে আসলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই ঠিক হয়নি। স্বার্থবাদীরা, চাটুকারেরা, লুণ্ঠনকারীরা ঠিক ঠিক জায়গা দখল করেছে। বিপ্লব থেমেছে। যুদ্ধ থেমেছে। কিন্তু রাষ্ট্রের আতঙ্ক কাটেনি। রাষ্ট্রের ভেতরে ঢুকেছে সরকার-অনুগত অত্যাচারী বাহিনী। আর অনুগত বাহিনীর বাইরে দ্রোহী রাতবাহিনী। যার পরিণতি ১৫ আগস্ট। জাতীয় শোক। এই শোক আবার একটা গোষ্ঠীর উল্লাস। এরাই শহীদুল জহিরের বদু মাওলানা, এরাই ইমতিয়ার শামীমের মৌলভিস্যার। এরা সমাজের ভেতর রাক্ষসী শকুনের মতো চুপ করে থাকে। সুযোগ পেলেই আপন স্বার্থে ডানা ভাসায়। ১৫ আগস্টের পর মৌলভিস্যারেরা অ্যাসেম্বলিতে ঢুকে পড়বেন। তিনিই এখন উচ্চকণ্ঠে বলতে থাকবেন, ‘দাঁড়াও। এই জাতীয় পতাকা তো এখন পালটে যাবে। এটা তুলে আর কি করবে?…যার যে রকম পোশাক পরে আসা চলবে না। কেননা সরকার জাতীয় পোশাক ঠিক করেছে। ছাত্রদের সবাইকে পায়জামা পাঞ্জাবি আর টুপি পরে আসতে হবে। ছাত্রীদের পরতে হবে সালোয়ার কামিজের সঙ্গে বিছানার চাদরের মতো বড় ওড়না, যাতে মাথার ওপরে গিয়ে চুল ঢেকে কোমর অব্দি জড়িয়ে রাখা যায়।…অই জয় বাংলা কাদের স্লোগান? কাফেরদের, বুঝতে পেরেছ? জয় হিন্দ-এর সাথে মিলিয়ে স্লোগান বানিয়েছে জয় বাংলা। কেন বানিয়েছে? থাকতে দেবে না, মুসলমানদের একসাথে একসঙ্গে থাকতে দেবে না। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ বাঁধিয়ে আলাদা করে ফেলবে, হিন্দুদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে।…একাত্তর সালের পর আমাদের অনেক সাচ্চা মুসলমানকেও তেমনি বাংলাদেশ ছেড়ে হিজরতে যেতে হয়েছে। অনেকে আবার পরে জানের মায়া ত্যাগ করে আমাদের কাণ্ডারির হুকুমে ফিরে এসেছেন। খুলনার আনসার আলী সাহেবের কথাই ধর না।…এখন সময় হয়েছে, হিজরত শেষে আবার আমাদের প্রবাসী মুজাহিদ ভাইয়েরা ইসলামের ঝাণ্ডা নিয়ে দেশে ফিরে আসবে ইনশাল্লাহ। (পৃষ্ঠা ৪৮-৫১)

সময়টা দ্রুত বদলে যেতে থাকে। বদু মাওলানা কিংবা মৌলভিস্যারদের সবাই চেনে। ভোট হয়। ভোটে মৌলভিস্যারদেরও প্রার্থী থাকে। কিন্তু ভোট তো লোক-দেখানো উৎসব। প্রিজাইডিং অফিসারেরা কদ্দুসের মাস্তানিতে জিম্মি। ক্ষেপে-ওঠা কদ্দুসই মৌলভিস্যারের মুখের উপর উচ্চারণ করে চূড়ান্ত সত্য কথা, “আবে শালা রাজাকারের বাচ্চা রাজাকার, বসতে দিলে শুইতে চায়! তোজামভাই এইগুলারে লাই দিয়ে মাথায় তুলছে। আরে চোদনাকাটি, ভোটে যদি আওয়ামী লীগ জেতে তোগের কোন ভাতার বাঁচবে হিসেব রাখিস?”

চার

শিল্পের ভেতরেই থাকে শিল্পের প্রকরণ, ভাপ, রিদম ও বিউটি। কথাশিল্পী আলাদা কোনো ভাষা ও প্রকরণ নিয়ে শিল্পচর্চায় অবতীর্ণ হন না। বরং লিখতে লিখতে ভাষা তৈরি হয়ে যায়। প্রসঙ্গ, বিষয় ও প্রবণতার ভেতর দিয়ে ভাষা তৈরি হয়ে যায়। লৌকিক স্রোতের ভেতরে ভেতরেই বইতে থাকে কথাশিল্পীর ভাষা। তবে অনবরত বিপুলায়ত মগ্নতার ভেতরেই জন্ম নেয় শিল্পীর ভাষা। নি গাছেরও ভাষা আছে। যে ভাষাতে সে একটা নিমগাছ। যে ভাষাতে পাতার রঙ সবুজ হলেও তার রয়েছে নিজস্ব তিক্ততা ও ঔষধি গুণ। লেখক যে চরিত্রগুলোর ভেতর দিয়ে যান সেই চরিত্রগুলোই লেখকের ভাষা। চরিত্রগুলোর ভেতরটাকে যে কায়দায় তিনি পরিবেশন করেন, সেই পরিবেশনটাই লেখকের ভাষা। তবে, ভাষার দৃশ্য-অদৃশ্যের রঙটা শিল্পীর মননেই থাকে। অর্থাৎ লেখকের ভাষা হচ্ছে লেখকের ছায়ামানুষ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ‘আমরা হেঁটেছি যারা’ উপন্যাসটির ভাষাটা কি? কখনো ফ্ল্যাশব্যাকে, কখনো সময়ের সমান্তরালে গিয়ে লেখক আখ্যানটিকেই বলেছেন। অবশ্য কথনধর্মিতায় অগ্রজ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ছায়াসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। হতে পারে ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’ কিংবা ‘আমরা হেঁটেছি যারা’ একই চেতনা সূত্রের ফসল। তবে চেতনাসূত্র এক হলেও ভাষা ও বলিয়ের ধরনটা আলাদা। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কথা বলার যে-ছন্দ সে-ছন্দও নিশ্চয়ই আলাদা। সে-ছন্দে শহীদুল জহির, সে-ছন্দে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সে-ছন্দে ইমতিয়ার শামীম।

আখ্যান সাজানোর নিজস্বতায়, চেতনাপ্রবাহরীতি ধারণ করার নিজস্বতায় ইমতিয়ার শামীম আলাদা হয়ে যান। সেই চেতনাপ্রবাহের রীতিতে একরাতের ঘটনায় বড় হয়ে যান তথাগত। চোখের সামনে ঘটতে থাকে একের পর এক ঘটনা। তথাগতর কিছুই করার থাকে না। ক্যালেন্ডারের নিচ থেকে পাওয়া বাবার পিস্তলটা কোমরে নিয়ে সে ঘোরে। ঘুরতে ঘুরতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। কিছুই করার থাকে না তখন। ইন্টারোগেশন সেলের তথাগত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রক্তাক্ত ও নিশ্চুপ। বাংলা কথাসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়কালকে নিয়ে এমন স্পষ্ট ও হিম্মতি ভাষায় নভেল লেখার সাহস করেননি।

আমরা ইমতিয়ার শামীমের গদ্যের নমুনাও হাজির করতে পারি। দেখতে পারি সে-গদ্যের ঢং কীভাবে শহীদুলীয় কিংবা সৈয়দীয় গদ্য থেকে আলাদা হয়ে যায়।

•“অনেক রাতে আমাদের জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নার আলো এসে মণীষার মুখের ওপরে অধরা মায়ার জাল বুনতে থাকে। ঠিক তখনই আমি কড়া নাড়ার শব্দ শুনি। বেশ জোরে একবার আওয়াজ তুলেই সে-ধ্বনি কিছুক্ষণের জন্যে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। আমি তবু জেগে উঠি।…এই বারো তেরো বছর বয়সেই আমি এতকিছু জেনে গেছি খুব ভালোভাবে, জেনে গেছি রক্ষীবাহিনীর জামার হাতায় তর্জনি তোলা কাটা কবজি আঁকা থাকে, বড় চুল মোটেই পছন্দ করে না তারা। অবশ্য তারা কি পছন্দ করে তাও বোঝা যায় না ভালো করে। আমাদের বাড়ি থেকে বেশ দূরে স্কুলঘরে ক্যাম্প পেতেছে তারা রাতবাহিনীর লোকেরা এক রাতে এসে সোবাহান খানের গলা কেটে রেখে যাওয়ার পর।…আমি বা আমরা কিছু মনে করি না। কেননা খুব সহজেই এ ক’দিনেই বড় হয়ে গেছি।”… (পৃষ্ঠা ৯-১১)

• “বাবার গল্প শুনতে শুনতে আমরা কল্পনার জগতে ভাসি। গল্প বলা শেষ করে বাবা একটু থামে, দম নেয়, বলে, এইসব গল্প কে লিখেছে জানো? আর্কাদি গাইদার। গাইদার শব্দের মানে জানো? পথদেখিয়ে।…আমি আমার মানসচক্ষে দেখি গাইদার পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সৈন্যদের এক দলকে। মূল দল থেকে অনেকটা সামনে হাঁটছে সে, তার কাজই তো তাই, আগে আগে হাঁটা আর শত্রুপক্ষের কাউকে নজরে পড়লে ফিরে এসে খবর দেয়া, ফিরে আসার সময় না থাকলে যেখানে আছে সেখান থেকেই বিপদের আভাস দেয়া। মানুষটার নামের সঙ্গে কর্মেরও কী অদ্ভূত সম্পর্ক!…রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শিখি আমি এই দৃশ্যকল্পের মধ্যে দিয়ে। সামনের সবাই যেন আমার শত্রু, এখুনি হত্যার জন্য সঙ্গীন তুলে ধরবে। কিন্তু পেছনের সবাই বন্ধু আমার, একদিন না একদিন তারা সামনের সবাইকে পরাজিত করে আমাদের স্বপ্নকে ঠিকই ফুলের মতো ফুটিয়ে তুলবে।”

• “আমি বড় হলাম হঠাৎ করে, মাত্র একরাত্রের অন্ধকারে। সেদিনও সন্ধ্যার পরে আঁক শেখার জন্যে মা আমাদের হারাধনের ছড়া শুনিয়েছে। হারাধনের দশটা ছেলে কি করে একে একে হারিয়ে গেল। সেই বিয়োগান্তক ছড়া শোনার পরে আমরা দু’ভাইবোন আঙুলের কড় গুনে গুনে দেখছি কি করে কমে যায় হারাধনের সন্তানেরা।”

পাঁচ

আমি জানি না কীভাবে একটি উপন্যাসের রক্ত-মাংসকে আলাদা করতে হয়। আমি প্রবল অনুভূতি আর মননের নিবিড়তায় আমরা হেঁটেছি যারার ভেতর দিয়ে গেছি। আখ্যানের ভেতরে ঢুকে আমি এই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসটাকেই ছুঁয়েছি। কেমন ছিল সময়ের রোদ, কেমন ছিলো রোদে ঝলসানো মানুষের হাসি, আতঙ্ক আর যৌথা জীবনের বাসনা। আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তা নিয়ে মানুষ এখনও এভাবেই বাঁচে। কিংবা তথাগতর মতো ইন্টারোগেশন সেলে ঝিমুতে থাকে। প্রতিদিন সূর্যটা রোদ নিয়ে আসে। কিন্তু রাষ্ট্রের লিরিক আগের মতোই। আমি তাই ‘আমরা হেঁটেছি যারা’ উপন্যাসের তথাগতর সাথে হ্যান্ডসেক করি।

ছয়

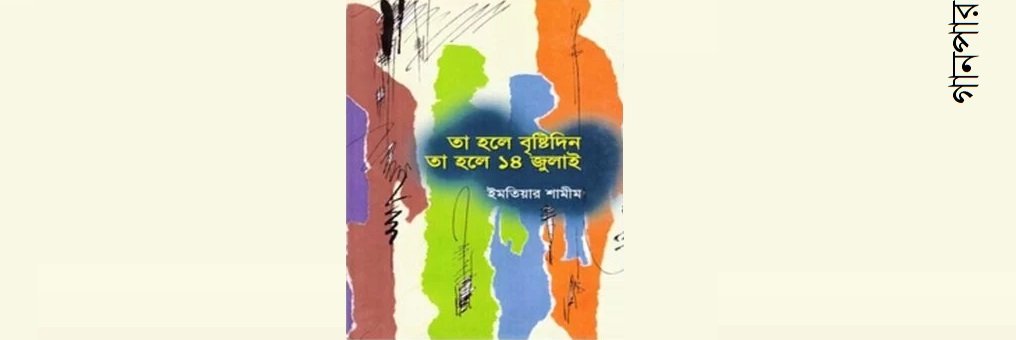

‘তা হলে বৃষ্টিদিন তা হলে ১৪ জুলাই’ উপন্যাস পাঠের মধ্য দিয়ে ইমতিয়ার শামীমের সাথে আমার পরিচয়। উপন্যাস সমাপনান্তে ফ্ল্যাপের তলায় দু’জন অগ্রজের মন ও মন্তব্য দেখি। তাদের একজন বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। তিনি একটি লেখাই শুরু করেন এভাবে,

“শব্দ দিয়ে মানুষ কত কিছু তৈরি করে, যেমন কমলকুমার মজুমদার

শব্দ দিয়ে মানুষ কত কিছু তৈরি করে, যেমন অমিয়ভূষণ মজুমদার

শব্দ দিয়ে মানুষ কত কিছু তৈরি করে, যেমন ইমতিয়ার শামীম”

দ্বিতীয়জন মহান লেখক আহমদ ছফা। লেখকের প্রথম উপন্যাস ‘ডানাকাটা হিমের ভেতর’ (১৯৯৬)-এর পাণ্ডুলিপি পড়ে বাংলাবাজার পত্রিকায় তাঁর নিয়মিত কলামে ছফাভাই লিখেছিলেন,

“একদম আলাদা, নতুন…আমাদের মতো বুড়োহাবড়া লেখকদের মধ্যে যা কস্মিনকালেও ছিল না।”

সময়ের সামনে একজন ক্ষমতাবান তরুণকে পরিচয় করিয়ে দেয়াই অগ্রজের কাজ। দু’জন অগ্রজ সেই কাজটিই করেছেন। আমি পণ্ডিতদ্বয়ের মন্তব্যকে মার্জিনের বাইরে রেখে উপন্যাসের আখ্যান, চরিত্র আর ভাষার হিম জগতে প্রবেশ করি। ঘরের ভেতরে খুঁজে পাই লেখকের ‘কয়েকটি মৃত মুনিয়া’ গল্পগ্রন্থটি। এক কবি বন্ধুকে ফোন করি। বলি, ‘দাদা, আমি ইমতিয়ার শামীম পড়তে চাই’। বন্ধুটা বলেন, ‘দাদা শাহবাগে গেলে ইমতিয়ার শামীমের লেখা আপনেরে কুরিয়ার করবো’।

একদিন কুরিয়ার আসে। খাম খুলে আবিষ্কার করি ‘আমরা হেঁটেছি যারা’। তারপর অপেরার আলোর মতো উজ্জ্বল অসংখ্য আখ্যান আর দৃশ্যের ভেতর দিয়ে গেছি আমি। তবে অপেরার কাহিনিগুলোর মতো হয়তো দৃশ্যগুলোর ধারাবাহিকতা নেই কিন্তু দৃশ্যগুলোর সাথে দৃশ্যগুলোর সংযুক্ততা আছে। সেই সংযুক্ততায় তাকিয়ে আমি পড়েছি আমাদের জাতীয় জীবনের আখ্যান।

*ব্যানারে ব্যবহৃত লেখকপ্রতিকৃতির শিল্পী মাসুক হেলাল

- বিদায়বেহাগ - January 1, 2026

- জীবন জানাবোঝার এই অনাড়ম্বর আয়োজন || সরোজ মোস্তফা - October 23, 2025

- রকিব হাসান : অকাল প্রস্থান - October 16, 2025

COMMENTS