সপ্তম প্রবাহ–৬ : অ্যান্টি–ইসলামিস্ট বাখান : বুদ্ধিবৃত্তিক সংকীর্ণতা : আলী সিনা ও অন্যান্য

হুর নিয়ে নেটে মুমিনদের মাতম দেখে সোদোমবাসীর কথা আপনা থেকে মনে ভাসে। লূত নবির ঘরে মানববেশধারী মালাইকের সঙ্গ পেতে সমকামে অভ্যস্ত সোদোমবাসীরা মরিয়া ছিল, হুরসঙ্গে কাতর মুমিনরা সেদিক দিয়ে ভিন্ন নয়। এমনকি জাকির নায়েকের মতো রেফ্রেন্সপটু ব্যক্তি যখন সব জেনেবুঝে হুর ফান্দে ধরা খান তখন সমস্যার প্রকৃতি মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। বাকপুট নায়ককে জনৈক তরুণী প্রশ্ন করেছিল, জান্নাতবাসী পুরুষরা তো হুর পাবে, জান্নাতি রমণীর কপালে সেখানে কী জুটবে? নায়েকের উত্তর যেহেতু রেডি থাকে তিনি ঝটপট সমাধান বাতলে দিয়েছেন :—

‘অধিকাংশ অনুবাদে বিশেষ করে উর্দু ভাষায় হুরকে সুন্দরী কুমারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি হুর অর্থ সুন্দরী কুমারী হয়, তাহলে মহিলারা জান্নাতে কী পাবে? প্রকৃতপক্ষে হুর শব্দটি ‘আহওয়ার’ এবং ‘হাওয়ার’ এ দুটি শব্দের বহুবচন। ‘আহওয়ার পুরুষের জন্য প্রযোজ্য এবং ‘হাওয়ার’ মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। আর হুর শব্দ বৈশিষ্ট্য বহন করে ‘হাওয়ার’-এর, যা দ্বারা বোঝায় বড়, সাদা, সুন্দর চোখ এবং বিশেষত চোখের সাদা রঙকে বোঝায়।

আল-কুরআ’নের বিভিন্ন জায়গায় ‘আযওয়াযুম মুতাহহারিন’ বলে একই কথা বোঝানো হয়েছে। সূরা বাকারাহর ২৫ নাম্বার আয়াতে সূরা নিসার ৫৭ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে ‘আযওয়াযুম মুতাহহারা’, অর্থ হলো সঙ্গী, সাথী। মুহাম্মদ আসাদ হুরের অনুবাদ করেছেন ‘Spouse’ বা বিপরীত লিঙ্গের সাথী আর আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী করেছেন ‘Companion’ বা সঙ্গী হিসেবে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে হুরের অর্থ হলো সঙ্গী বা সাথী। পুরুষরা পাবে বড়ো বড়ো সুন্দর চোখবিশিষ্ট নারী আর নারীরা পাবে বড় সুন্দর চোখবিশিষ্ট স্মার্ট পুরুষ।’ — উৎস : ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, খণ্ড–১, পিস পাবলিকেশন, ২০০৯; পিডিএফ সংস্করণ।

বাকপুট জাকির নায়েকের রেডিমেড উত্তর পাঠ করতে যেয়ে মনে পড়ে গেল হুর নিয়ে কোরানকাণ্ডের জের ধরে তাদের ওপর স্রষ্টার এই অবিচারে পরিচিত নারীকুলকে বহুবার বিষণ্ন ও ক্ষুব্ধ হতে দেখেছি। তারা এ-জগতে খেলার পুতুল, পরজগতেও তাই! নায়েকের উত্তরে অবশেষে তারা সুখী হতে পারবেন এই ভেবে যে আল্লাহ অবিবেচক নন! বদমাশ পুরুষগুলো এতদিন যা গোপন করে গেছে অবশেষে নায়েক সেটা ফাঁস করে দিলেন বটে! সমানাধিকারের জায়গা থেকে বিচার করলে জান্নাতে পুরুষরা যদি হুর পায় তবে নারীদের সেটা অবশ্যই পাওয়া উচিত। সমস্যা হলো হুর ব্যাপারখানা আসলে কী সে-সম্পর্কে খোদ মোহাম্মদকে আল্লাহ দু-চার কথায় ইঙ্গিত দিয়ে মৌন হয়েছেন, সেখানে নায়েক সূরা ‘বাকারাহ ও নিসা’র আয়াতাংশের সঙ্গে হুর জুড়ে দিয়ে যে-ব্যাখ্যাটি দিলেন তার দালিলিক ভিত্তি যয়িফ এবং বিজ্ঞ আলেমরা এ-নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারেন।

প্রথমত ‘মুতাশাবিহাত’ বা স্ববিরোধ তৈরি করে এহেন ঘরানার আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের অর্থব্যাখ্যায় মূল আরবি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনও ভাষায় গমন অপ্রাসঙ্গিক। এটা প্রাসঙ্গিক হতে পারে যদি তরজমাকার সেই মানের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন যা মূল শব্দ ঘিরে সৃষ্ট জটিলতার অবসান ঘটাতে পারে। আলী ও আসাদের হুর সংক্রান্ত ভাষান্তর কেন সে-মানের নয় এ-বিষয়ে ল্যাজলি হ্যাজিলটন সূত্রে বিস্তারিত আলাপ হয়ে গেছে বিধায় পুনরাবৃত্তিতে আর না যাই। পাঠক সামান্য পেছনে গেলে তা খুঁজে পাবেন। দ্বিতীয়ত ‘আযওয়াযুম মুতাহহারিন’ এই আরবি শব্দটিকে জাকির নায়েক চালাকির সঙ্গে ইষৎ ঘুরিয়ে অর্থে পার্থক্য নিয়ে এসেছেন, যা কোরানে বিধৃত মূল আয়াতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আরবি প্রতিবর্ণায়নে দেখতে পাচ্ছি ‘বাকারাহ’ ও ‘নিসা’ উভয় সূরায় শব্দটি ‘মুতাহহারাতুওঁ’ এবং উচ্চারণভেদের ইবনে খাতিরের তফসিরে ‘মুতাহহারাতুন’ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। উভয় সূরায় শব্দের প্রয়োগে অবিকল থাকায় অর্থে পরিবর্তন ঘটার প্রশ্ন ওঠে না! অধিকন্তু, নায়েক আরবি ‘মুতাহহারাতুওঁ ওরফে ‘মুতাহহারাতুন’-এর স্থলে ‘মুতাহহারিন ও মুতাহহারা’ কোথায় পেলেন সে ভাবার বিষয়!

আরবিতে অজ্ঞ হওয়ার কারণে যদি ধরে নেই উচ্চারণগত ফেরকা ও নুক্তার প্রয়োগ ধরতে পারিনি বলে গোল বেঁধেছে সেক্ষেত্রে আবারও খেয়াল করা প্রয়োজন, সূরা ‘বাকারাহ’ ও ‘নিসা’-য় শব্দের প্রয়োগ ও শব্দার্থ কিন্তু ফাউন্ডেশন বা খাতিরের তফসিরে এসে নায়েকের শব্দার্থ ব্যাখ্যার তরিকা মেনে নারী হুর থেকে পুরুষ হুরে স্বরূপ বদল করেনি! খাতির সূরা ‘বাকারাহ’র আয়াতের তফসিরে মুতাহহারাতুনকে Purified mates or wives অর্থাৎ ‘পরিশুদ্ধ সাথী বা স্ত্রী’ এবং ‘নিসা’-য় স্ত্রী শব্দ ছেটে দিয়ে ‘পরিশুদ্ধ সাথী’ বলে উল্লেখ করেছেন। ফাউন্ডেশন ‘বাকারাহ’য় ‘পবিত্র সঙ্গিনী’ ও ‘নিসায়’ ‘পবিত্র স্ত্রী’ রূপে শব্দের তরজমা করেছেন। সাম্প্রতিকতম তফসিরও এভাবে এর অর্থ নির্ধারণ করে থাকে। পাঠক চাইলে যে-কোনও তফসিরের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন। অথচ জাকির নায়েক শব্দের স্বরূপে পরিবর্তন ঘটিয়ে ধারণা দিতে চেয়েছেন প্রথমটি (‘মুতাহহারিন’) নারী হুর এবং দ্বিতীয়টি (‘মুতাহহারা’) পুরুষ হুরকে মিন্ করে। তিনি এই খেলা জেনেবুঝে করেছেন যেন প্রশ্নকর্তা তরুণীকে জান্নাতে সঙ্গী দিতে তাঁর সমস্যা না হয়। ট্রিক্যারি সম্ভবত এরেই বলে!

চালাকিটা কুশলতার সঙ্গে করায় চট করে বোঝা যায় না কী ঘটেছে। কওমি আলেমরা যে তাঁকে ‘গাইরে মুকাল্লিদীন’ বা ফিতনা সৃষ্টিকারী বলে দাগান সেটা তো আর এমনি নয়! ইবনে খাতির থেকে অগ্রগণ্য তফসির প্রণেতারা যে-কাণ্ড আজও করেননি নারীকে জান্নাতে পুরুষ হুর পাইয়ে দিতে মরিয়া নায়েক সে-কাজ করতে পিছ-পা হননি! খোদ আল্লাহ যেখানে নারী স্বরূপ সদৃশ কিছু ইঙ্গিত প্রদান ছাড়া তাঁর এই স্পেশাল ক্রিয়েশনকে ‘তাঁবু’তে সুরক্ষিত ও অন্তরালবর্তী রেখেছেন, নায়েক সেখানে পুরুষ হুর আমদানি করে খোদার ওপর খোদকারীর কাজে নিজের কামিলিয়াত প্রদর্শনে দ্বিধা করেননি! খাতির বা সকলে কমবেশি ‘মুতাহহারাতুন’কে জান্নাতি রমণী রূপে পাঠ করেছেন এবং প্রামাণ্য হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত বিবরণকে দলিল রূপে সেখানে সংযুক্তও করেছেন। জাকির নায়েকের তুরুপের তাস সূরা ‘নিসা’-র ৫৭ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা ইবনে খাতির কীভাবে দিয়ে গেছেন সেটা এইবেলা পাঠ করা যাক :—

…Therein they shall have Azwajun Mutahharatun (purified mates), free of menstruation, postnatal bleeding, filth, bad manners and shortcomings. Ibn ‘Abbas said that the Ayah means, ‘They are purified of filth and foul things.’ Similar was said by ‘Ata’, Al-Hasan, Ad-Dahhak, An-Nakha’i, Abu Salih, ‘Atiyah’, and As-Suddi. Mujahid said that they are, free of urine, menstruation, spit, mucous and pregnancies. — Source: Nisa 4:57; Tafseer Ibn-e-Katheer; Tafseer Collection; wordofallah.com.

জাকির নায়েক ইসলামের বহু মামলায় ভালো ও যৌক্তিক মত দিয়ে থাকেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেইসঙ্গে এটাও সত্য বিশ্ব জুড়ে বিরাজিত ভক্ত আশেকানকে সন্তুষ্ট করতে তথ্যে কারচুপি ঘটাতে দ্বিধা করেন না। তাঁর হুরতত্ত্বের ফাঁদে পড়ে বেথলান গ্রিনের শামীমার মতো বাচ্চা মেয়েরা আইএস-এ যোগ দেয়নি তার কোনও গ্যারান্টি মিলে কি? হ্যাজিলটন বা ইসলামি ঘরানার চিন্তাবিদ যখন যুগ-কাল সাপেক্ষে হাদিস ও তফসিরের ভিত্তিগত বিষয়গুলো কোরানের নিরিখে সংবেদনশীলতা সহকারে পাঠের আওয়াজ তোলেন সেটা অনেকের রোষ জাগায় ও ফিতনার সম্ভাবনা প্রবল করে তোলে, অথচ ফাঁকতালে নায়েকরা পার পেয়ে যান। ইসলামে এরকম বহু সমস্যা রয়েছে যা গোঁড়ামি বৃদ্ধির সঙ্গে চরপন্থীর উত্থানকে গতি দিয়েছে, পরিণামে ইসলাম বিদ্বেষীরা মারমুখী হওয়ার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন। এই উগ্রতার কারণে ইসলাম নিয়ে সংবেদী সংলাপে গমন ভীষণ শক্ত কাজ!

তো এই প্রেক্ষাপটে বেঞ্জামিন ওয়াকারের ঘরানায় আলী সিনাদের প্রভাবিত হওয়ার প্রসঙ্গ পুনরায় ওঠে। মোহাম্মদের চরিত্র নির্ধারণে তিনি কোরান এমনকি হাদিসের চেয়ে ইবনে ইসহাককে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ইসহাকে সূত্রে নবি সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপনে বিলম্ব করেননি। এখন তাঁর এই ব্যাখ্যা খোদ ইবনে ইসহাকের বেলায় যদি প্রয়োগ করি তাহলে ছবিটি বদলে যায়। ইসহাক রক্তসূত্রে খ্রিস্টান ঐতিহ্য বহন করায় অজান্তে এর দ্বারা প্রভাবিত হননি সেটা সিনা-রা তাঁকে উদ্ধৃত করার সময় যাচাই করে নিয়েছিলেন তো? নবির জীবনী রচনায় তথ্যগত ভ্রান্তি ঘটেনি সে-ব্যাপারে তাঁরা কি করে নিশ্চিত হলেন? জানতে ইচ্ছে করে শত-শত সায়েবসুবোর বইপত্তর থেকে মোহাম্মদের যেসব ছবি তাঁরা টেনে বের করলেন এর বাইরে নিজেরা এইসব আদি পাণ্ডুলিপি ও সেকালের রাজনৈতিক পটভূমির খোঁজখবর কি করেছেন? হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে তবেই কি তাঁরা মোহাম্মদকে খারিজ করতে কিবোর্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েন, নাকি কোরানের চেয়ে ইসহাক, হিশাম, তাবারিকে সহি ধরে চাকুবাজির খেলায় বিপুল আমজনতাকে ক্ষুব্ধ ও বিভ্রান্ত করতেই থাকেন?

রেফ্রেন্সিয়াল বা প্রসঙ্গমূলক টেক্সট হিসেবে কোরান কিছু জায়গা শুরু থেকে শেষ অবধি ক্লিয়ার করে যায়, — প্রথমত আল্লাহ যেমন চির পুরাতন তাঁর একত্ব সংক্রান্ত মৌল বাণীও পুরাতন এবং নবিদের মাধ্যমে সেটি বিশ্বের প্রতি কোণায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কোরান এসেছে বিস্মৃত সেই বাণীকে আবার স্মরণ করিয়ে দিতে। দ্বিতীয়ত অতীতে অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থের ধারাবাহিকতা হলো কোরান। আল্লাহর মৌল বিধানকে ইবলিশের ‘আকল’ দ্বারা চালিত মানুষ বিকৃত করেছে বিধায় কোরান অনিবার্য ছিল। অন্যথায় প্রয়োজন হতো না। কেন ও কীভাবে বিকৃত করেছে তার ইশারা প্রাক্তন ঐশী গ্রন্থে বিধৃত ঘটনার বিবরণ ও রেফ্রেন্স সূত্রে কোরান রেখে যায়। যে-কারণে কোরানে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ এত ব্যাপক ও সম্প্রসারণশীল হয়। অতীতে সংঘটিত ঘটনার নতুন উপস্থাপনা ঘটে সেখানে। যাঁরা বাইবেল বা তাওরাত-এ বর্ণিত ঘটনার ভিন্নরীতির উপস্থাপনাকে মোহাম্মদের জানার ঘাটতি ও ভ্রান্তি বলে দাগান তাদের জন্য কোরানের জবাব তাই রেডি থাকে :—

প্রাক্তন গ্রন্থে মূল ঘটনার বিকৃতি ঘটানো হয়েছে এবং কোরান এখন সেই আদি ও প্রকৃত ঘটনা বলছে যা ওই গ্রন্থগুলো একসময় ধারণ করেছিল। আল্লাহর বাণী প্রচারে হ্যাকিংয়ের পুরোনো সমস্যা অগত্যা ফ্যাক্টর হয় এখানে। তৃতীয়ত কোরান এখন যা বাতিল গণ্য করছে তা পুরোনো ঘটনার জেরে বাতিল গণ্য করা হচ্ছে। অন্যদিকে অনেককিছু বহাল রাখা হয়েছে কারণ সেগুলো আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত নয়। হজের সমগ্র আনুষ্ঠানিকতা ইসলামের আগে থেকে প্যাগানদের মধ্যে ভিন্ন আঙ্গিকে প্রচলিত ছিল, সুতরাং কাবাকে ঘিরে তাওয়াফ বা আনুষ্ঠানিকতা ফ্যাক্টর নয়, ফ্যাক্টর কাবার ভিতরে প্রতিমূর্তি স্থাপন ও উপাসনার বিষয়টি। কাবা নিছক একটি ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার স্মারক, যার সঙ্গে ইব্রাহিমের সংযুক্তি ছিল।

এ-রকম বহু কিছু স্থানিকতা সূত্রে কোরান বহাল রাখে, যদি না সেটা আল্লাহর মৌল বিধির লঙ্ঘন হয়। খেয়াল রাখা প্রয়োজন, হারাম-হালাল সূত্রে কোরান কিন্তু জানায় বিষয়টি আল্লাহর পরিকল্পনার অংশ, তিনি কম জিনিস নিষিদ্ধ করেছেন কিন্তু মানব সম্প্রদায় সেটা যখন অমান্য করে কিংবা নিজেরা হারাম-হালাল ঠিক করতে বসে তখন সেটা তাঁর পরিকল্পনার লঙ্ঘন এবং সে-কারণে যা হারাম ছিল তা তিনি হালাল করেন এবং যা ওরা হালাল ভাবছে সেটাকে হারাম করছেন। এই শিক্ষাটি তারা যেন মনে রাখে স্রষ্টার পরিকল্পনায় বাধ সাধা যাবে না। সেমিটিক ধর্মের এই কঠোরতা যার পোষাবে সে এটা মেনে চলবে, যার পোষাবে না সে হাশরে তার প্রাপ্য বুঝে পাবে, এবং সেক্ষেত্রে পার্থিব জীবনে তার ওপর জবরদস্তি আল্লাহর অভিপ্রায় নয়। কোরানে দীন পালনে জবরদস্তি না করার বিষয়টি এই পটভূমির অংশ হয়েই আসে।

চতুর্থত সেই ফিতরাত, যার ওপর তাওহিদ প্রতিষ্ঠিত। যেখানে সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত শর্তে স্বাধীনতা দান করা হয়েছে ভারসাম্য বজায় রাখার খাতিরে। এখন সেখানে লঙ্ঘন ঘটানো প্রোগ্রামিংয়ের ছকবিরোধী ও বিপর্যয়ের নামান্তর। সোজা কথায় এটা আল্লাহর খাটনি বাড়িয়ে দিচ্ছে। সামগ্রিক ও বহুমাত্রিক বিচার ছাড়া ধর্মের মতো টেক্সট নিয়ে খেলা করা তাই বিপদ বাড়িয়ে তোলে। এটা মানুষের অনুভূতির সেই সূক্ষ্ম অতল যার হাজার বছরের বিবর্তনের ইতিহাস রয়েছে এবং হয়তো মানুষের মস্তিষ্কের কোষে সে স্মৃতি হয়ে ঘুম যায় ও সময় হলে জাগ্রত হয়। সুতরাং তাকে বাতিল করতে গেলে দার্শনিক ভিত্তি মজবুত হওয়া চাই। যুক্তি ও রেফ্রেন্স শক্ত থাকা প্রয়োজন। গোঁজামিল ও ইল টের্ম্পাড ব্যক্তি সেখানে ঝামেলা তৈরি ছাড়া বিশেষ কাজে দেয় না। আলী সিনা-র এই বোধোদয় একদিন ঘটবে আশা করা যায়। তিনি যে-মতেই গমন করুন অন্যকে সুবেদী বিবেচনার আলোকে পাঠ, গ্রহণ ও বাতিল করবেন সে-কামনায় সিনা প্রসঙ্গে এখানে ইতি টানা সংগত মনে হয়।

ইসলামবিদ্বেষী অ্যাক্টিভিজমের ধারায় আলী সিনা যদি উগ্র ও কট্টরপন্থী হয়ে থাকেন উক্ত ধারার অন্যতম দিশারী ইবনে ওয়াররাকও কি তা-ই? রচনাভঙ্গি তির্যক হলেও সিনা-র তুলনায় তাঁকে অধিক মিতচারী, অধ্যয়নশীল ও বিবেচক বলা যেতে পারে। অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে তাঁর সক্রিয়তা তেমন চোখে পড়ে না। বয়স হয়তো এর একটা কারণ। ওয়াররাক সত্তুর পার করেছেন বলে জানি। এমনিতেও সিনা-র তুলনায় তাঁকে নিভৃতচারী ও গোটানো স্বভাবের মানুষ বলে মানতে হয়। আমেরিকায় অনুষ্ঠিত লেকচার সেশনে নিজের বই ‘আমি কেন মুসলমান নই’ সম্পর্কে দু-কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন তাঁর পরিবার দণ্ডেমুণ্ডে ইসলামি জীবনধারায় অভ্যস্ত! ওয়াররাক ইসলামবিরোধী বইটই লিখেন বা নিজেকে ex-Muslim দাবি করছেন ইত্যাদি সম্পর্কে তারা এখনও বেখবর। অনুষ্ঠানে তাঁকে বিশেষ বাকপটু মনে হয়নি। ওয়াররাকের বইটি তথ্য ও বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ হলেও ইসলামকে প্লেজিয়ারিজমের পুরোনো ছক ধরে তিনি পাঠ করেছেন। ট্রানজিট রুট হিসেবে মক্কাকে ব্যবহারকারী কাফেলার মাধ্যমে প্রবাহিত আদি একেশ্বরবাদী ধর্ম জরথুস্ত্র, খ্রিস্টীয় মনিজমে বিশ্বাসী সিরিয়ায় বসবাসরত সন্ন্যাসী গোষ্ঠী এবং প্যাগানদের বিবিধ উৎস ও উপাচার কোরানের ভিত্তি গঠনে ভূমিকা রেখেছে বলে পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা নিশ্চিত করে থাকেন। ইসলামে প্রভাববিস্তারী এইসব উৎসকে ওয়াররাক চৌর্যবৃত্তির নমুনা রূপে পাঠ ও বিশ্লেষণ করেছেন।

ওয়াররাকের বইটি প্রায় সাত-আট বছর আগে পাঠ করেছিলাম। জরথুস্ত্র-এ বর্ণিত স্রষ্টা আহুর মাজদার প্রকৃতি, মৃত্যুর পরে আত্মার পুনরুত্থান, জান্নাত-জাহান্নাম সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর সঙ্গে কোরান-হাদিসের সাদৃশ্য ও প্রতিতুলনার আলোচনা সেই সময় মনোজ্ঞ ও অভিনব মনে হয়েছিল। ইসলাম বিষয়ে পশ্চিম গোলার্ধের লেখক-গবেষক বিরচিত টেক্সট ও অনুবাদের সঙ্গে পুরোপুরি সহমত না হলেও ওয়াররাকের বিচারিক পদ্ধতি তাঁদের ওপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি! যারপরনাই বিশ্লেষণে নতুনত্ব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে না। তাঁর এইসব আলোচনা কারযাভী বা জাদ আল হক-র টেক্সটে ব্যবহৃত যুক্তি ও রেফ্রেন্সের শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে এমনটি এখন আর মনে হয় না! তিনি খেটেছেন কিন্তু খাটনিটা পূর্ব সিদ্ধান্তে স্থির হয়ে অগ্রসর হওয়ার কারণে একুশ শতকের জ্ঞানের ধারা-প্রকৃতি বিবেচনায় বিশেষ কাজে দেয় না।

শাহাব আহমেদ যে-পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ইসলামকে ব্যাখ্যাবিজ্ঞানের সমষ্টি রূপে প্রাসঙ্গিক ও বৈধ করে তোলেন, অথবা তাওফিক হামিদ যেখানে বিচরণ করে ইসলামকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে ব্যাখ্যা করেন, এইসব রেফ্রেন্সের সঙ্গে তুলনা করলে ওয়াররাক ও ex-Muslim-দের বইপত্তর বা যুক্তি বিরচনের প্রক্রিয়াকে পানসে, একতরফা আর অগভীর মানতে হয়। এখানে স্টান্টবাজি আছে কিন্তু চিরুনিতদন্ত অনুপস্থিত। একসময় মনোমুগ্ধকর মনে হলেও এখন আর ফিরে পড়ার ইচ্ছে জাগে না। পাঠ আসলে এভাবে পালটায় এবং নতুন বিবেচনায় উপনীত হতে সাহায্য করে। তবে এ-কথা স্বীকার করা উচিত এ্যান্টি ইসলামিস্ট ও সেক্যুলার ঘরানার বিদ্যাচর্চায় ওয়াররাক ব্যতিক্রম, কারণ তাঁর যুক্তি বিরচন পদ্ধতিতে সত্যসন্ধানী প্রবণতা বাকিদের তুলনায় অধিক দৃশ্যমান ও সুবেদী।

এখন আসি এম. এ. খান-এর কথায়। মার্কিনপ্রবাসী ভারতীয় সাংবাদিকের ‘জিহাদ’ বিষয়ক পরিশ্রমী গ্রন্থটি পাঠের ঘটনা ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য মারাত্মক ছিল বলতে হয়। দেশে তখন যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচার ও অনলাইন অ্যাক্টিভিজমের জের ধরে জঙ্গি তৎপরতা শক্ত দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তার সঙ্গে মুক্তমনায় অভিজিৎরা দারুণ লড়াকু ছিলেন। সব মিলিয়ে খানের বইটি ইসলামের জিহাদ সংক্রান্ত ইতিহাসের অভিনব ব্যাখ্যা রূপে ধরা দিয়েছিল। ব্যক্তিগত হলেও এই আলোচনার সাপেক্ষে অপ্রাসঙ্গিক নয় বলে উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি, খানের গ্রন্থপাঠের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ও মুগ্ধতা থেকে ‘বিকল্পধারার ইসলামচর্চা ও এম. এ. খানের জিহাদ’ নামে লম্বা একটি গদ্য মুক্তমনায় সেই সময় পাঠিয়েছিলাম এবং উনারা ব্লগে লেখাটি আপলোড করেছিলেন। ফেসবুক তখন মোটামুটি বাঙালির দৈনন্দিন জীবনচর্চার অংশ হয়ে উঠেছে। তথাপি সচলায়তন বা মুক্তমনায় পাঠকের সক্রিয়তা ছিল চোখে পড়ার মতো ঘটনা। মুক্তমনায় প্রকাশিত গদ্য নিয়ে একচোখা টাইপের প্রগতিশীল পাঠকের প্রতিক্রিয়া নেহায়েত মন্দ ছিল না।

বেশ মনে পড়ছে পাঠকদের অনেকে বইটির বিস্তারিত আলোচনার জন্য সাধুবাদ জানিয়ে ব্যক্তিগতভাবে ই-মেইল করেছিলেন। অ্যাডমিনের কাছে তাঁরা ই-মেইল নাম্বার সংগ্রহ করেছিলেন ধারণা করি। খানকে তাঁর বইটি পড়তে চাইছি জানানোর পর তিনি এর পিডিএফ সংস্করণ দ্রুত পাঠিয়ে দেন। বইটি ততদিনে শামসুজ্জোহা মানিক-এর অনুবাদে অনূদিত হয়ে বাজারে চলে এসেছে। মূল ইংরেজি সংস্করণের ওপর ভর করে লিখলেও লেখার সময় বাংলা ভাষান্তর হাতে পাওয়ায় সুবিধা হয়েছিল মনে পড়ে। মুক্তমনায় প্রকাশিত লেখার লিংকটি তাঁকে তখন পাঠিয়েছিলাম। খান যেহেতু বাংলা জানেন না মানিক সহ বাংলাদেশে তাঁর পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টদের কাছে লেখার ব্যাপারে তাঁকে ধারণা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে মেইল করেছিলেন। পরে জানতে পারি লেখাটির ব্যাপারে খানের কাছে তাঁরা ইতিবাচক নানা মন্তব্য করেছিলেন সেই সময়। খানকে কথাবার্তায় বিনয়ী মনে হয়েছিল। মানিকের ব্লগে লেখাটি পুনরায় প্রকাশ করার অনুরোধ জানিয়ে ই-মেইলে লিখেছিলেন :—

Given you have written a thorough critique of it running dozens of pages, that satisfies me enough. The length of the critique also means there were ample points of disagreement. The book is of huge scope, and I had to keep the focus on Islam and its Jihad, as well as keep the volume in check. So, it’s unavoidable that certain parts were weak due to my lack of all-square knowledge, and also the limited space, which I had at my disposal.

সন্দেহ নেই তিনি অনুসন্ধানী এবং পক্ষ-বিপক্ষের মতামতকে মূল্য দিয়ে থাকেন। কিন্তু মেইলে তাঁর একটি মন্তব্য আমার মনে খটকা তৈরি করেছিল। সেখানে তিনি লিখেছেন :—

The publisher also informed me that a good few mullah/maolana type persons came to his shop to collect the book (about 350 copies sold in all). Given they made no noise, we assumed that the book was too strong for any noise to go in their favor.

খান নিজের বই সম্পর্কে ‘disagreement’-এর নামে বিপক্ষ লোকজনের কাছে একপ্রকার মারমুখী (too strong for any noise) আক্রমণ আশা করছেন মনে হওয়ার পর আমার উৎসাহ জোর ধাক্কা খায়। এটা কেমন কথা, নিজের বইকে তিনি ‘agreement ও disagreement’-এর বাইরে গিয়ে দেখতে নাচার! টেক্সটের পাঠ বহুভাবে হতে পারে। অমোঘভাবে noise সৃষ্টিকারী ‘agreement ও disagreement’-এ যদি ঘুরে তাহলে মোল্লাদের সাথে খানের তফাত কী দাঁড়াল! আমার বিকল্পধারার ইসলামচর্চার হাল-হকিকত সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা খতম করার জন্য ওই বাক্যটি যথেষ্ট ছিল।

মুক্তমনার রূপকার অভিজিৎ রায়ের হত্যাকাণ্ড আমিও আজও মেনে নিতে পারিনি কিন্তু স্বীকার করতে হয়, ইসলাম ও ধর্মীয় টেক্সট বিষয়ক আলোচনার প্লাটফর্ম হিসেবে মুক্তমনার আচরণ মোটের ওপর উগ্র ও সহিংস ছিল। বিজ্ঞানের থিয়োরি ও দার্শনিকতার সাহায্যে ধর্মকে ডিফেন্ড করার জায়গা সবসময় সঠিক হয় না এবং এই কাণ্ডজ্ঞান মুক্তমনার অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টরা ধারণ করতে পেরেছেন সে-বিশ্বাস অনেকদিন আগে বিনষ্ট হয়ে গেছে! ইসলামের আলোচনায় পশ্চিমের বিদ্বানসমাজ প্রণীত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যানের ওপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরতা উগ্রতায় শান দিতে তাঁদেরকে প্ররোচিত করেছিল এ-বিষয়ে এখন আর সন্দেহের কারণ দেখি না।

জ্ঞান হচ্ছে সামগ্রিক ধারণা! অপবিজ্ঞান যেমন জ্ঞান, বিজ্ঞানটাও সেখানে জ্ঞান। দুইয়ের মাঝে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে এমন যুক্তি বিরচনের জন্য উভয় পক্ষের মুক্ত বাহাসের বাতায়ন তৈরির কাজে মুক্তমনার অনলাইন যোদ্ধারা সফলকাম হতে পারেননি। উদ্দেশ্য তো হচ্ছে অপবিজ্ঞান যাকে বলছি কিংবা ইসলামের জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদ এবং তার ভিতরে গমনের মধ্য দিয়ে ফাঁকফোকর ও সীমাবদ্ধতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া, যেন পাঠকের বোধোদয় ঘটে। মুক্তমনায় এই জিনিসের ঘাটতি ছিল। উনারা অণুজীব বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স, পদার্থবিদ লরেন্স ক্রাউস, দার্শনিক পিটার সিঙ্গার, কনশাসনেস বা সচেতনা নিয়ে লম্বা সময় ধরে ভাবছেন সেই ড্যানিয়েল ডেনেট, তুলনামূলক অগভীর হলেও জনপ্রিয় স্যাম হ্যারিস ও প্রখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিক অকালপ্রয়াত ক্রিস্টোফার হিচেনস প্রমুখের নাস্তিক্যবাদী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এর রেশ তাঁরা কাটাতে পারেননি এবং সেটা মুক্তমনায় ঢু মারলে এখনও চোখে পড়ে। বাঁশের কেল্লা যদি অশ্লীল ও অসৎ হয়ে থাকে, তাঁরা সেখানে কতটা স্থিতধী ও বিচক্ষণ সে-প্রশ্ন ওঠে বৈকি! বাঁশের কেল্লার মর্দে-মুমিনরা বিশ্বাস ও ইসলামকে পুঁজি করে নেটে নোংরা প্রোপাগান্ডা ছড়ায়, মুক্তমনার প্রগতিপন্থীরা সেখানে অবিশ্বাস ও বিজ্ঞানকে এ্যানক্যাশ করে বদ্ধ চিন্তার আবর্তে ঘুরপাক খান! যারপরনাই পৃথক পথের যাত্রী মনে হলেও তাঁরা আসলে অভিন্ন।

মুক্তমনাদের প্রেরণা রিচার্ড ডকিন্স ও লরেন্স ক্রাউস ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রিয় যখন তাঁরা বিজ্ঞানের মৌলিক জায়গায় প্রবেশ করেন। ডকিন্সের ‘সেলফিস জিন’ বা ক্রাউসের ‘অ্যা ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং’ আমি বারবার পড়তে রাজি। তাঁদের বইদুটি আমার মতো সাধারণ পাঠককে অতুল জগতের খবর সরবরাহ করে যেখান থেকে ভাবুকতার সীমাহীন যাত্রা নতুন জ্ঞানের সম্ভাবনায় ঝিলিক দিয়ে ওঠে এবং চিন্তাকে বহুমুখী হতে সাহায্য করে। কিন্তু ডকিন্সের ডারউইনবাদকে একপেশে ছকে ফেলে ঈশ্বর মীমাংসা, যা তাঁর ‘God Delusion’ ও চ্যানেল-4 বা বিবিসির জন্য নির্মিত তথ্যচিত্রের সারকথা, সেসব নিয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা মুক্তমনার অ্যাক্টিভিস্টরা ঘটাতে পেরেছেন কি? প্রশ্নটি তোলা রইল! মুক্তমনাভক্ত কোনও পাঠক যদি এতে আহত বোধ করেন আশা করি ভ্রম শুধরে দিতে দু-কলম লিখবেন।

ক্রাউসের সমস্যা আরও গুরুতর মনে হয়েছে। তাঁকে হুমায়ুন আজাদের কার্বনকপি বলা চলে। আজাদের মতোই উন্নাসিক আর একেপেশে! মেধাবী সন্দেহ নেই কিন্তু রজার পেনরোজ বা শ্যন ক্যারল-এর মতো প্রচলিত যুক্তিছকের বাইরে গিয়ে ভাবার ক্ষমতায় অতুল মনে হয়নি। বিজ্ঞানীমহলে তিনি হচ্ছেন বিনোদন। ডিবেট-সেমিনার কিংবা টকশো-য় যাকে ইচ্ছা ‘ননসেন্স’ বলে খারিজ করতে গিয়ে নিজেকে মজার খোরাক করে তোলেন ও আমোদ জাগান। নোবেলজয়ী পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যানের ভক্ত হলেও ফাইনম্যানের বিজ্ঞাননিষ্ঠ ইহজাগতিকতায় যে-সৌন্দর্য ফুটে বের হয় এবং গভীর বিবেচনাবোধের প্রকাশ ঘটে, এর ছিটেফোঁটা ক্রাউসে আমি খুঁজে পাইনি। তাঁর ইউটিউব লেকচার একসময় নিয়মিত শুনেছি আগ্রহ থেকে। কথায় সারবত্তা থাকলেও অস্থির বাকভঙ্গির কারণে মনসংযোগ ধরে রাখা মুশকিল হয়ে ওঠে। খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিক উইলিয়াম লেইন ক্রেইগের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ‘সিটি বাইবেল ফোরাম’ আয়োজিত ‘Life, the Universe, and Nothing’ শিরোনামে অনুষ্ঠিত লম্বা বিতর্কে ক্রাউস অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর কথায় যুক্তি ও সারবত্তা থাকার পরেও অস্থির বাকভঙ্গির কারণে তর্কটা মৌল প্রসঙ্গ ছাপিয়ে অন্যদিকে মোড় নিতে বাধ্য হয়েছিল।

ক্রাউসের তুলনায় রিচার্ড ডকিন্স সুস্থির-সুবেদী হলেও হকিংয়ের মতো তিনিও বিজ্ঞানকে প্রায়শ একটি ছকে নির্ধারণ করে দিতে আগ্রহী হওয়ার কারণে তৃতীয় মাত্রায় গমন করে কেউ কিছু ভাববেন সেই স্পেস আর বজায় থাকে না। জেমস লাভলক যেমন তাঁর গাইয়া বা ‘স্বনিয়ন্ত্রিত ধরণী’ (Self-regulated Earth) তত্ত্ব নিয়ে সত্তুর দশকের গোড়ায় বিপাকে পড়েছিলেন, যেহেতু রিচার্ড ডকিন্স থেকে শুরু করে আরও অনেকে লাভলকের তত্ত্বকে বিবর্তনের বিজ্ঞান-স্বীকৃত ও প্রমাণিত সত্যের বরখেলাপ এবং স্রষ্টাতত্ত্বের মদদদাতা এবং সে-কারণে ছদ্মবিজ্ঞান প্রমাণে মরিয়া ছিলেন। ঠিক যেমন এখন তাঁরা দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিকদের কোনও কথায় কান দিতে চান না অথবা আউট অব কনটেক্সট বলে মামলা তামাদি করেন। লাভলক তাঁর বইয়ে লিখেছিলেন বটে :—

… আমাকে সত্তুরের দশকে ফেরত যেতে হয় যখন রিচার্ড ডকিন্স ও শক্তমনের বিজ্ঞানীরা বিক্ষুব্ধ মনে গাইয়ায় ব্যক্ত ধারণার বিরুদ্ধে যুক্তিতর্কে শামিল হয়েছিলেন; সেইসব যুক্তি যা তারা এখন ঈশ্বর ও সৃষ্টি সংক্রান্ত তত্ত্বকে খারিজ করতে ব্যবহার করে থাকেন।

তাঁদের সঙ্গে গাইয়া বিষয়ক তর্কের নিষ্পত্তি আমার ধারণা এই সম্মতির মধ্যে তামাদি হয়েছে, একটি সীমারেখা অবধি বিষয়টা বাস্তব যে আমাদের একটি স্ব-নিয়ন্ত্রিত ধরণী রয়েছে; তবে ক্রমবর্ধমান এই স্বীকৃতি সহ, — বিবিধ প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ এখনও আমাদের অজানাই থেকে গেছে, যা ধ্রুপদি আরোহীপন্থীর (Reductionist) পরিভাষার সাহায্যে ব্যাখ্যা করে উঠা যায় না;-যেমন সচেতনা, জীবন, স্ব-নিয়ন্ত্রিত কী করে বিকাশ লাভ করে, এবং কণাবাদী পদার্থবিজ্ঞানের জগতে যেসব কারবার ঘটে থাকে সেগুলোও। বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ধর্মবেত্তাদের অপূর্ব ‘অনির্বচনীয়’ বিশ্বের বিনিময় ঘটানোর আমি মনে করি এখনই সময়; একটি বিশ্ব, যা কিনা এই ভাবনাটি ব্যক্ত করে, — ইশ্বর পরিব্যাপ্ত হলেও তিনি কিন্তু অজ্ঞাত। — Source: The Revenge of GAIA by James Lovelock, Penguin Books, 2006; তরজমা : লেখককৃত; PDF Edition.

ডকিন্স বা ক্রাউসের মতো আরোহীপন্থী যাঁরা কিনা বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট বিন্দুতে দাঁড়িয়ে সমগ্রকে ব্যাখ্যার সুলুক করেন, লাভলকের এই বিবেচনা তাঁদেরকে গেলানো কঠিন। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যাচ্ছে মানুষের মনে বিজ্ঞানচেতনা জাগিয়ে তোলা ও সকল নষ্টের গোড়া ধর্ম এবং রাজনীতিকে জাদুঘরে পাঠানোর মিশনে প্রায় বছর দশেক আগে বা এ-রকম সময়ে ডকিন্স ও ক্রাউস মিলে ‘The Unbelievers’ নামে বাতচিতধর্মী একটি তথ্যচিত্র বাজারে ছেড়েছিলেন। তথ্যচিত্রে তাঁরা দুজন দেশ-বিদেশ করেন আর ধর্ম-বিজ্ঞান ও রাজনীতির ত্রিমুখী সংঘাত নিয়ে স্টিফেন হকিং, ড্যানিয়েল ড্যানেট, স্যাম হ্যারিস, আয়ান হিরসি আলীর মতো খ্যাতিমান ব্যক্তিদের মতামত জানতে চান। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আগায় বাঘা চলচ্চিত্রনির্মাতা ওয়ার্নার হারগজ ও উডি অ্যালেন এবং বিল মাহের, রিকি জার্ভিস, ক্যামেরন ডায়াজসহ হলিউড টিনসেলের নামকরা তারকাদের পাকড়াও করে প্রশ্ন ঠোকার পালা। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও মতামতের ফুটেজ দিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্রে মূলত সেইসব মুখ উঁকি মারেন যাঁরা ধর্মকে মোটামুটি নিজের জীবন থেকে ছেঁটে ফেলেছেন। এখন এর বাইরে যাঁরা এখনও ছাটাই করবেন নাকি করবেন না সে-কথা ভেবে দুটানায় ভুগছেন, অথবা যাঁরা ধর্মে থিতু থাকবেন বলে মন স্থির করে নিয়েছেন, সেইসব অভাগাদের সুরত দেখার ভাগ্য দর্শকের কপালে জোটে না। শেষ পর্যন্ত যা বেরিয়ে আসে সেটা কেবল একপেশে নয়, তাঁদের নামের প্রতি সুবিচার করে বলে একবারও মনে হয় না! অগত্যা ‘উইকিপিডিয়া ও রোটেন ট্যমেটো’ ছবিটি সম্পর্কে নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর ‘too poorly made to entertain’ নামে যে-মন্তব্য উদ্ধৃত করে সেটাকে মোক্ষম স্বীকার যেতে হয়।

এইসব একরোখামির দোষে লরেন্স ক্রাউসকে তাঁর বিপক্ষের লোকজন অবিরত ভুলভাবে রিড করে। লন্ডন শহরে আমি জীবনে যাইনি। তবে অনলাইনের সুবাদে লন্ডনে অনুষ্ঠিত অগণিত আগ্রহ জাগানিয়া সেমিনার ও বিতর্ক অনুষ্ঠানের খবর পাই। কয়েক বছর আগে সেই লন্ডন শহরে ‘Atheism vs. Islam’ শিরোনামে জন্মসূত্রে গ্রিস দেশের নাগরিক ও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হামজা জর্জিসের সঙ্গে লরেন্স ক্রাউস এক জমজমাট বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অডিয়েন্সের ষোলআনা মুসলমান সম্প্রদায় থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রী ও বিশিষ্টজনে ভরা ছিল। হামজা শুরুতে মেটাফিজিক্যাল কিছু যুক্তির মধ্যে ক্রাউসকে প্যাঁচে ফেলার চেষ্টায় তৎপর ছিল। ক্রাউস ননসেন্স বলে যথারীতি সেটাকে বাতিল করছিলেন। নিজের বক্তব্যের পক্ষে শক্ত যুক্তি হাজির করলেও অডিয়েন্সকে সেদিন তিনি প্রভাবিত করতে পারেননি। প্রশ্নোত্তর পর্বে উলটো তাঁর বই থেকে ভুলভাল উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে সেই ব্যাখ্যায় গলদঘর্ম হতে হয়েছিল। বিতর্ক শেষে হোটেলে ফেরার পথে তাঁর গাড়ির ওপর হামলার ঘটনাও ঘটে বলে খবরে বেরিয়েছিল। ক্রাউসের বক্তব্য বিজ্ঞানের জায়গা থেকে সঠিক হওয়ার পরেও বিতর্কে দর্শকের প্রভাবিত না হওয়ার কারণ তদন্তে বিমলকৃষ্ণ মতিলালকে অগত্যা রেফ্রেন্স হিসেবে টানতে হয়। মতিলাল তাঁর ‘The Charectar of Indian Logic’ গ্রন্থে ভারতীয় তর্কপদ্ধতির ইতিহাস গাইতে বসে সেকালের ভারতে প্রচলিত তিন প্রকার তর্কের খবর জানাচ্ছেন :—

প্রথমটি হচ্ছে ‘ভেদ’; তর্ক-বিতর্কের ছলে সত্য উদঘাটন সেখানে মূল্য লক্ষ্য বলে গণ্য হয়ে থাকে। দুই পক্ষ এমনভাবে পরস্পরের মত খণ্ডন করে যেন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় বা সত্যটা বেরিয়ে আসে। দ্বিতীয় ধারার বিতর্কে প্রতিপক্ষ প্রথম থেকে চাতুরীর আশ্রয় নেয় এবং ভারতীয় পরিভাষায় এই চাতুরী ‘জালপা’ নামে বিদিত। ‘জালপা’র একটিই উদ্দেশ্য থাকে, ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে হলেও তর্কে জয়লাভ করতে হবে। উভয় পক্ষ প্রসঙ্গ থেকে অনুষঙ্গে গমন করে অথবা তর্কের মাঝপথে অবান্তর বিষয়ের আমদানি ঘটায় এবং লোকে সেটা উপভোগ করে। এই ত্রুটি সত্ত্বেও বহু পথ ঘুরে বিতর্কের উপসংহারে পৌঁছে তার্কিকরা মূল প্রসঙ্গে ফেরত যাওয়ার চেষ্টা করায় শ্রোতা-দর্শকের অভিজ্ঞতা শেষতক মন্দ হতো না। তৃতীয় ধারাটি এককথায় নিকৃষ্ট। বিমলকৃষ্ণ একে ‘বিতণ্ডা’ নামে তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন। ‘বিতণ্ডা’ সর্বদা একরৈখিক উদ্দেশ্য চরিতার্থে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং সে-আমলে এর ব্যতিক্রম ছিল না। তর্কে লিপ্ত বিতার্কিক ও শ্রোতা উভয়ের একটাই চাওয়া থাকত সেখানে, — প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক অথবা অবান্তর থেকে শুরু করে বিতর্কের ধারাবহির্ভূত এমনকি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বিষয় আমদানি করে হলেও প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে, যেন সে কিছুতেই জয়ী হতে না পারে।

…

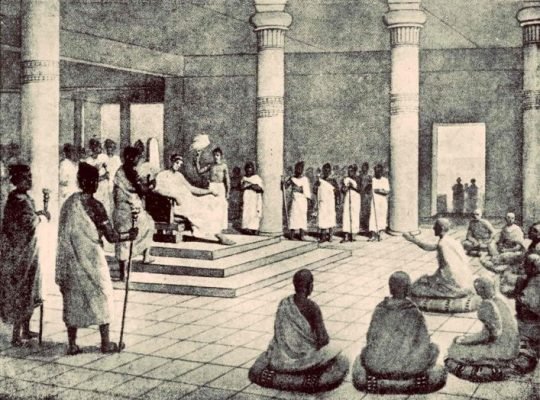

চিত্র–১৬ : প্রাচীন ভারতীয় বিতর্কশাস্ত্রের ‘ভেদবিচার’ বা উত্তম মীমাংসা পদ্ধতি। ‘অস্তিত্ব, সমাধি ও নির্বাণ’ বিষয়ক মীমাংসায় পৌঁছতে সওয়াল-জবাবে গমনের মধ্য দিয়ে উত্তম যুক্তি বিরচনে মগ্ন রাজা মিলিন্দ (প্রথম মেনান্দ্রোস সোতের) ও বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন। — চিত্রের উৎস : Discussions, Debates and Arguments: Ancient India, sreenivasarao’s blogs;

…

ক্রাউস সেদিন হামজাকে জবাব দিতে গিয়ে জালপা ও বিতণ্ডার চক্করে পা দিয়েছিলেন। হামজা প্রথম মারটা তাঁকে দেয় এই জায়গা থেকে, ঈশ্বরের স্বতঃসিদ্ধতা কেবল অবরোহী পদ্ধতিতে গমনের মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব। আরোহী পদ্ধতিতে উপলব্ধ দৃশ্যমান ও নশ্বর বস্তুজগতের সাপেক্ষে সৃষ্টির সার বা এসেন্স রূপে বিরাজিত ঈশ্বরের মৌল অস্তিত্ব ও বিদ্যমানতা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কেননা দৃশ্যের অতীত জগতে যিনি অবস্থান করেন তাঁকে বিজ্ঞানের আরোহীছকে প্রমাণ করা কঠিন। যা আছে তাকে বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে এবং সেই সূত্রে যা ‘নেই’ অথবা ‘নেই অবস্থায় হয়তো বিদ্যমান রয়েছে’ সে-সম্পর্কে অনুমান ঠুকতে পারে, যদিও প্রামাণিকতার অভাবে সে-অনুমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিচারে কাজে লাগে না। সুতরাং ঈশ্বরকে কেবল মেটাফিজিক্স প্রসূত বিশ্বাসের সাহায্যে বোঝা সম্ভব, বিজ্ঞান দিয়ে নয়।

ক্রাউস Philosophy Hater বলে সবর্জন বিদিত। কান্ট গত হওয়ার পর থেকে স্টিফেন হকিং দর্শনে এমন কোনও অগ্রগতি দেখতে পাননি যা পদার্থ, মহাকাশ ও কণাবাদী বলবিজ্ঞানে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে সহায়ক অথবা মহাবিশ্বকে নতুন অনুধ্যানের সাহায্যে অবলোকনে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারে। ফলে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণায় পৌঁছানোর জন্য সাম্প্রতিক দর্শনকে তিনি বিজ্ঞানের জন্য অনুপযুক্ত বলে মত দিতে শুরু করেন। হকিংয়ের এই ভাবনায় প্রভাবিত বিজ্ঞানী মহলের একটি অংশ মহাবিশ্ব, সৃষ্টির কার্যকারণ ও পরিণাম ইত্যাদি উপলব্ধির জন্য দর্শনকে ভ্রান্ত মতের অনুসারী ও ফতুর বাকোয়াজি ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন নারাজ। ক্রাউস তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সুযোগ পেলে দর্শনশাস্ত্রের পিণ্ডি চটকান। সুতরাং তাঁর মেজাজ বিগড়ে দিতে হামজার অবরোহী যুক্তি আরোপন যথেষ্ট ছিল। তিনি কিন্তু ট্রিকটা ধরতে পারলেন না, ফিলসফি দিয়ে হামজাকে কাটার পরিবর্তে গেলেন বিজ্ঞান দিয়ে কাটতে এবং গলদঘর্ম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বোধোদয় হলো না হামজা অলরেডি তাকে জালপা থেকে বিতণ্ডায় টেনে নিয়ে গেছে।

এই মানসিকতা মুক্তমনার লেখকদের আচরণে বেশ প্রবল ছিল; যে-কারণে তাঁরা মুক্তমনাকে জ্ঞান দিয়ে জ্ঞানকে কাটার প্লাটফর্ম করে তুলতে পারেননি। বন্যা আহমেদ যখন ‘Creationism’-এর ভ্রান্তি তুলে ধরতে বিবর্তনের ইতিহাস টানেন তখন নিজের অজান্তে ডারউইনকে ইশ্বর বানিয়ে ফেলেন! তাঁর হয়তো খেয়াল থাকে না, ডারউইনের বিবর্তনবাদ হচ্ছে ম্যাক্রো ঘটনা। পরিপার্শ্বের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ঘটনায় বৃহতের জগৎ নিজেকে কীভাবে শরিক করে সেটা অবধানে ডারউইন অতুলনীয়! বৃহৎকে গঠনকারী মাইক্রো অথবা ক্ষুদ্র কোষের জগতে অন্য খেলা চলে। ‘যোগ্যরা ধরাধামে শেষতক টিকে থাকে’-র (Survival of the fittest) মরণপণ লড়াইয়ের পরিবর্তে বিজ্ঞানীরা সেখানে মিথস্ক্রিয়ার (Symbiosis) খেলা অধিক ঘটতে দেখেন। রিচার্ড ডকিন্স কৃত জিনের স্বার্থপরতার বাখানকে এটা তাই প্রশ্নবিদ্ধ করে। তো এইসব কারণে তর্কে ও আলোচনায় ভারসাম্য বজায় রাখা এবং অন্য আলোচনাকে জায়গা দেওয়া জরুরি। নতুবা বিতণ্ডায় কাল পোহায়। স্মরণ রাখা ভালো :—

ধর্ম নিজে দর্শন বা বিজ্ঞান কোনওটাই নয়। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পন্থায় তার অনুসন্ধানে বাধা নেই এবং সেটাই হওয়া উচিত; কিন্তু উক্ত পন্থা ব্যবহার করে তাকে বৈধ বা বানোয়াট প্রমাণের চেষ্টা হাসির খোরাক যোগায়। অন্যদিকে ধর্ম নিছক মিথ, সাহিত্য কিংবা কিংবদন্তির গল্পগাছাও নয়। ব্যক্তি ও সমাজের জন্য নিজেকে অপরিহার্য প্রমাণে তার নিজস্ব ভরকেন্দ্র রয়েছে। এটা হচ্ছে যা কিছু জ্ঞাত এবং এখনও অজ্ঞাত তার মাঝখানে স্থাপিত বেদি, মানুষ যাকে সম্পূর্ণ জ্ঞাত হওয়া যায় বলে বিশ্বাস করে না। এই বিশ্বাস হচ্ছে ভরকেন্দ্র যার ওপর ধর্মের জ্ঞান খাড়া থাকে এবং নিজস্ব যুক্তি বিরচনের সাহায্যে ইহজগতে নিজেকে সে প্রাসঙ্গিক রাখে।

মানুষ সবসময় জানার জন্য উন্মুখ থাকে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দিনের শেষে অজানায় নিজেকে নির্ণীত ও নির্ধারিত দেখতে অধিক ভালোবাসে। প্রচলিত ঐশী ধর্মগুলো হয়তো সময়ের সঙ্গে অপ্রসাঙ্গিক বা বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তা-বলে নতুন ধর্মের উদ্ভব ঘটবে না অথবা ঐশী ভাবনা নতুন আঙ্গিকে প্রাসঙ্গিক হবে না তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। ধর্মের শক্তি এখানেই নিহিত থাকে; জানা জগতের রাজ্যে বসে অজানা অনিশ্চিত পরজগতের বয়ান নিজস্ব যুক্তিছকে সে উপস্থাপন করে ও তাকে বৈধতা দিয়ে যায়।

মন্দির-মসজিদ-গির্জা-প্যাগোডা বা কাবাঘর নিছক সমাজ বিবর্তনের ধারায় অজ্ঞ-অনগ্রসর মানুষ কর্তৃক নির্মিত স্মারক নয়। এই চিহ্নরা হচ্ছে ইহজগতে বাস করে পরজাগতিক অজানা-অজ্ঞেয় কেমন হতে পারে তার কল্পনা, যেখানে পরজগৎকে নিজের ধমনির প্রতিটি স্পন্দনে সে অনুভব করে। বিজ্ঞানের যুক্তিতে এটা ‘মিথ্যা’ হলেও কিছু যায় আসে না! বিশ্বাসের যুক্তিতে সে সর্বক্ষণ বিরাজিত ও সক্রিয় থাকে। আজ যা অজানা কাল হয়তো সেটা আর অজানা থাকবে না! এর মানে এই নয় অজানা ও তাকে জানার ঘটনায় চিরতরে যতি পড়ে যাবে। প্রাক্তন অজানার রহস্যভেদের ফলে নতুন অজানারা সেখানে জন্ম নিতে থাকে। বিজ্ঞানে যেমন পরমাণুকে একসময় জগৎসৃষ্টির কাণ্ডারি বলে সকলে মেনে নিয়েছিল। এখন পরমাণুকে যে গড়ে তোলে ও ইহজগতে কামলা খাটায় তাকে জগৎসৃষ্টির কাণ্ডারি ভাবা সম্ভব হচ্ছে না! কেননা সে কীভাবে সৃষ্টি হলো এই প্রশ্নটা সামনে চলে এসেছে। তার সৃজনের সুলুক করতে গিয়ে আঁধারঘেরা শক্তির পুঞ্জিভূত তরঙ্গ রূপে বহমান ব্ল্যাক ম্যাটার, ব্ল্যাক এ্যানার্জি ও আরও কত কী নিয়ে ভাবতে হচ্ছে! সৃষ্টির সত্যিকার কোনও মৌল স্বরূপ আছে কি না তার উত্তর সন্ধানে অজানাকে জানতে গিয়ে নতুন আজানা নিয়ত জন্ম নিচ্ছে সেখানেভ অজানার এই চক্র যতদিন জারি থাকবে ধর্মও নতুন মেটাফিজিক্স ও থিওলজির ওপর ভর করে নিজেকে নবায়ন করে যাবে।

তো অজানার এই অনিঃশেষ চক্র জারি থাকে বলে জ্ঞান যেমন নিরন্তর বহতা নদী হয়ে মানুষকে নতুন সভ্যতা নির্মাণে প্রেরণা দান করে, ধর্মও সে-জ্ঞানের সরল সমাধানের লক্ষ্যে হাজির থাকে সমাজে। সময়ের সঙ্গে তার স্বরূপে নতুন উপাদান ভিড় করে কিন্তু ‘সৃষ্টিচক্র’ অনির্ধারিত থাকায় সেগুলোকে ব্যবহার করে নিজেকে সে সমাজে প্রাসঙ্গিক রাখে। রিডাকশনিস্ট সম্পর্কে ধান ভানতে গিয়ে লাভলক যার ইশারা নিজের বইয়ে দিয়েছেন, খানিক আগে উদ্ধৃত সে-কথার মাজেজা পাঠক আশা করি বিবেচনা করবেন।

মোদ্দা কথা, প্রত্যাখ্যানের চেয়ে আলোচনা অধিক কাজে দেয় এবং যা প্রত্যাখ্যান করতে চাইছি আলোচনায় তার স্পেস আপনা থেকে তৈরি হতে থাকে। এই দীর্ঘ রচনার উদ্দেশ্যও তাই ছিল, — খোলা মনে তর্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা; যেন আমরা একে অন্যের প্রতি সহিংস প্রতিক্রিয়ায় নিঃস্ব হওয়ার পরিবর্তে সংলাপে গমন করতে পারি; যেন ভেদবিচার জরুরি হয় সেখানে; — তর্কের খাতিরে অযথা কুতর্ক বা বিতণ্ডার সওদা নহে।

ইসলামবীক্ষণ : একটি পুনর্বিবেচনা ১৪

ইসলামবীক্ষণ : একটি পুনর্বিবেচনা ১৩

ইসলামবীক্ষণ : একটি পুনর্বিবেচনা ১২

ইসলামবীক্ষণ : একটি পুনর্বিবেচনা ১১

ইসলামবীক্ষণ : একটি পুনর্বিবেচনা ১০

ইসলামবীক্ষণ : একটি পুনর্বিবেচনা ৯

ইসলামবীক্ষণ : একটি পুনর্বিবেচনা ৮

ইসলামবীক্ষণ : একটি পুনর্বিবেচনা ৭

ইসলামবীক্ষণ : একটি পুনর্বিবেচনা ৬

ইসলামবীক্ষণ : একটি পুনর্বিবেচনা ৫

ইসলামবীক্ষণ : একটি পুনর্বিবেচনা ৪

ইসলামবীক্ষণ : একটি পুনর্বিবেচনা ৩

ইসলামবীক্ষণ : একটি পুনর্বিবেচনা ২

ইসলামবীক্ষণ : একটি পুনর্বিবেচনা ১

- হাসিনাপতন : প্রতিক্রিয়া পাঠোত্তর সংযোজনী বিবরণ || আহমদ মিনহাজ - September 4, 2024

- তাণ্ডব ও বিপ্লব || আহমদ মিনহাজ - August 10, 2024

- তাৎক্ষণিকা : ১৮ জুলাই ২০২৪ - August 8, 2024

COMMENTS